定住旅行家が見たかつての大国ポルトガルの今

2022年12月18日

「定住旅行」(世界の各地でローカルの家庭に一定期間滞在し、生活を共にしながら、その地の暮らしや文化を配信する)をライフワークとする筆者は、今年の5月からおよそ1カ月半、南欧のポルトガルに滞在した。本稿では、自分はヨーロッパ人というリスボンの若者たち~変わりゆくアイデンティティ(前編)に引き続き、首都リスボンに生きる若者たちの生活を通して、この国の将来を担う20代の若者たちがどのような価値観を持ち、どんな暮らしを営んでいるのかをリポートする。

※連載「定住旅行家・ERIKOの目」のこれまでの記事は「こちら」からお読みください。

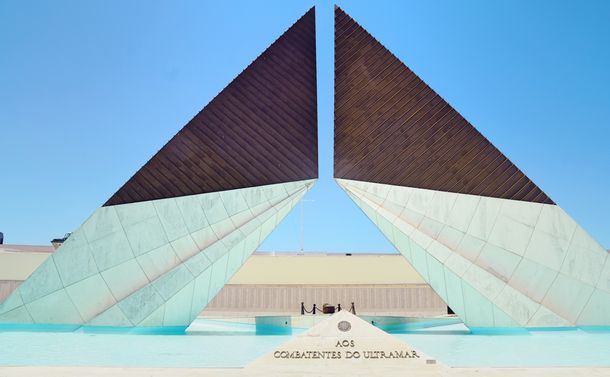

植民地戦争で死亡した兵士達の記念碑=2022年6月、リスボン(撮影:エリコ)

植民地戦争で死亡した兵士達の記念碑=2022年6月、リスボン(撮影:エリコ)ポルトガルというと「大航海時代」の輝かしいイメージが先行するが、1960年代以降は、そうした歴史ゆえのアフリカ植民地との戦争という負の遺産を抱え続けた。

第2次世界大戦後、ヨーロッパ諸国が次々と植民地の独立を認めるなか、ポルトガルは公式には「海外州」としながらも、実際には「植民地」と変わらぬ統治を続けた。その結果、不満を募らせた植民地、とりわけアンゴラ、モザンビーク、ギニアビザウなどで独立運動が活発化し、植民地戦争に発展する。

そんななか、1974年4月25日に「カーネーション革命」という無血の軍事クーデターが起こり、政権交代が交代。ついに全植民地を放棄した。

これをきっかけに、植民地に暮らしていた多くのポルトガル人たちは、移民者として自国へ引き揚げた。48年前の出来事である。ポルトガルで出会う50歳以上の人の多くは、こうした歴史を彼らの人生に内包している。

あくまで筆者の個人的な意見ではあるが、この世代の人びとのアイデンティティは「ポルトガル」に強く帰属しているように感じる。過去の大きな繁栄と暗い影を背負う自国の運命を、自らに投影しているのだ。

一方、20代の若者たちはどうか。彼らに自らのアイデンティティについて問うと、多くの場合「ヨーロピアン」という答えが返ってくる。

首都リスボンの郊外に住み、私を受け入れてくれた20代半ばのマリアとカロリナの暮らしの節々からも、それが感じられた。

ピサロを先祖に持つマリア(真ん中)とカロリナ(右)。左は筆者=2022年6月、リスボン(撮影:エリコ)

ピサロを先祖に持つマリア(真ん中)とカロリナ(右)。左は筆者=2022年6月、リスボン(撮影:エリコ)マリアとカロリナが同居をはじめるにあたり定めたルールに、「毎日、美味しいものを作って食べる」という、いかにもポルトガル人らしいものがある。

マリアはインターナショナルの教師として、カロリナはグラフィックデザイナーとして、それぞれ働きながら、夕食の調理は日替わりで担当しているということは、前編で書いた。二人が心がけているのは、その日の疲れを忘れられるような素敵な夕食をつくることだ。

とはいえ、食事にお金をかけ過ぎると、生活費が追いつかない。そこで、いろいろと工夫をしていたが、その一つが、野菜やフルーツは「Frutas feas フルッタス・フェアス」と呼ばれる店で購入することだった。

「Frutas feas フルッタス・フェアス」はスペインのバレンシアに本社を置く会社で、形が崩れた野菜やフルーツを、南ヨーロッパを中心に安く販売している。日本でいう、「わけあり」商品だ。

ただ、質はいいし、「食品ロス」を防ぐこともできるため、サステイナブル意識の高い若者たちを中心に、多くの人たちが利用している。このように、安くていい食材を探し、生活費をうまくやりくりしながら、彼女たちは食事という生活の楽しみを満喫している。

意外に思うかもしれないが、マリア、カロリナと一緒に暮らした1週間のうち、ポルトガル料理が食卓にのぼったのは、筆者が日本へ帰国する前日だけだった。彼女たちが日常的に食べていたのは、エスニック料理、イタリア料理、地中海料理がほとんど。日本の寿司が食べたいというので、寿司づくりを“伝授”したときには、彼女の友人たちも訪れ、熱心に「寿司レシピ」を習得しようとしていた。

ポルトガル料理は、グルメな人にはたまらない、美味しい料理として有名である。しかし、現地の若者たちの間では、ポルトガル料理離れが進んでいるのだそうだ。理由を聞くと、こんな答えが返ってきた。

「ポルトガル料理は美味しいし、決して嫌いなわけではないです。ただ、もともと大人数で食べるのに適した料理で、脂っこく、重たい料理という印象があります。私たちの世代は、インターナショナルな料理を好んで食べている人が圧倒的に多いです。今はネットでレシピも簡単に手に入るし、知らない味に挑戦する楽しさもあります」

食事とは、すぐれてアイデンティティに根差すものだ。若者たちのこうした食習慣の変化は、彼らのアイデンティティが「ポルトガル」というものから、「ヨーロッパ」というものに遷移する流れを象徴するもののひとつであるような気がする。

グリーンカレー。若者たちはエスニック料理や地中海料理が大好きだ=2022年6月、リスボン(撮影:エリコ)

グリーンカレー。若者たちはエスニック料理や地中海料理が大好きだ=2022年6月、リスボン(撮影:エリコ) マリア、カロリナが住むアパートの共有のリビング。日常的に彼女らの友人がよく訪れる=2022年6月、リスボン(撮影:エリコ)

マリア、カロリナが住むアパートの共有のリビング。日常的に彼女らの友人がよく訪れる=2022年6月、リスボン(撮影:エリコ)食事のほかに、若者たちのヨーロピアン・アイデンティティを感じたのは言語である。

リスボンに暮らす若者たちの多くは、実に流暢(りゅうちょう)に英語を解す。日常会話でも、時にポルトガル語と英語を混ぜて話しているのを耳にするほどだ。15歳以上の94%のバイリンガルというオランダと共通するのは、テレビや映画で「字幕放送」が普及しているという点である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください