本質を見えづらくする感情的言説を排して立憲主義を取り戻すタブーなき議論を

2022年12月20日

政府が12月16日、国家安全保障戦略(NSS)などの安保関連3文書を閣議決定した。文書には相手の領域内を直接攻撃する「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」との名称で保有すると明記され、メディアは「戦後防衛政策の大転換」などと書き立てた。

これに対して「リベラル」勢力は、「立憲主義違反」などと批判を強め、反撃のための攻撃能力の保有までは容認するという姿勢を示した野党の立憲民主党までをも糾弾している。

臨時閣議後の記者会見で安保関連3文書などについて説明する岸田文雄首相=2022年12月16日、首相官邸

臨時閣議後の記者会見で安保関連3文書などについて説明する岸田文雄首相=2022年12月16日、首相官邸筆者は、今般の敵基地攻撃能力への「リベラル」勢力の反応に、2015年に安全保障法制が成立した時に抱いた「そこじゃないだろう」という感想を再び抱いた。“既視感”と言ってもいい。既視感をもたらすリベラル勢力のそうした態度こそが、憲法9条を「護る」と言いつつその価値を無力化し続けていたことに、今こそ向き合うべきだ。

戦後日本を振り返れば、安保法制以前も、民主党への政権交代の時期を含めて、政府は一貫して、憲法9条のもとでも敵基地の攻撃はおろか、核兵器の保有まで「可能」であるとの見解を示している。

つまり、戦後の政府解釈が憲法9条の構成要素になるとすれば、日本国憲法9条は、核兵器を用いての敵基地攻撃をも「可能」であると認めているのである。要するに、憲法上は可能だが、政府が「やらない」という判断をし続けてきただけであり、政府がやると決めれば、実質的な歯止めはないのである。

われわれは、このように無力化した憲法9条の規範力と向き合うべきなのであり、敵基地攻撃能力の保有が「立憲主義違反」などという批判は的外れであるばかりか、むしろ問題の本質を見えづらくしてしまう感情的な言説である。以下、戦後の政府見解を俯瞰(ふかん)しながら、問題の本質に迫りたい。

日本政府は、戦力不保持と交戦権否認を掲げる憲法9条がありながらも、自衛のための「必要最小限度」の実力組織として、自衛隊の存在を合憲とする政府解釈を維持し続けてきた。

では、「必要最小限」かどうかは、いかなる基準や要素によって判断されるのであろうか。まずは、戦後繰り返し踏襲された政府答弁を紹介する。

○国務大臣(瓦力君)参 - 予算委員会 - 18号 昭和63年04月06日

「同項(9条2項)の戦力に当たるか否かは、我が国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより我が国の保持する実力の全体が右の限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決せられるものであります。」

○政府委員(味村治君)(参・予算委 昭63・4・6)

「憲法は、先ほど申し上げましたように自衛のため必要最小限度の実力を保有することは認めている。それを超えるものが戦力である、憲法九条によって禁止されている戦力であって、それを超えないものは憲法は禁止していない、このように従前から解釈しているわけでございます。

では必要最小限度というのは何かというのが先生の御質問でございますが、これはもとより定量的に定めるわけにはまいりません。これは周辺諸国のいろいろな軍事情勢、世界的な軍事情勢、国際情勢、いろんなことで定量的は定めることはできないわけでございます。」

〇平成十五年七月十五日受領

答弁第一一九号内閣衆質一五六第一一九号

平成十五年七月十五日 内閣総理大臣 小泉純一郎

二の2のアについて

「憲法第九条の下で保持することが許容される「自衛のための必要最小限度の実力」の具体的な限度については、本来、そのときどきの国際情勢や科学技術等の諸条件によって左右される相対的な面を有することは否定し得えず、結局は、毎年度の予算等の審議を通じて、国民の代表である国会において判断されるほかないと考える。」

上記の政府答弁をあわせれば、自衛隊によって可能な武力行使及び保有可能な武力が「必要最小限」といえるかどうかは、世界や周辺諸国の軍事情勢、そして科学技術等の諸条件によって「左右される相対的」なものであり、「結局は」国民が何らかの意思表示をするのではなく、毎年度の予算等の審議を通じて「国会」において判断されるものであり、そのこと自体も国民ではなく当該「政府」の解釈によって同定されている。

防衛省=2022年4月、東京都新宿区、朝日新聞社ヘリから

防衛省=2022年4月、東京都新宿区、朝日新聞社ヘリから 自衛のための必要最小限度の実力は、相対的で外的要因によって左右されるとして、では戦後、日本政府は具体的にどのような政策判断まで可能としてきたのであろうか。

ここで、今般の敵基地攻撃能力と“本籍”を同じくする議論が登場する。以下の答弁をご覧いただきたい。

●船田中防衛庁長官(1956年2月29日衆議院内閣委員会)

「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、誘導弾(筆者注:ミサイル)等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います」

他国領域や攻撃的意図を有するかどうかなどといった制限を「政治的に」設けているとはいえ、戦後の政府見解において敵基地攻撃は憲法上、「可能」であった。

「政治的」と断ったのは、憲法のどこにもその制限は明記されておらず、政治的判断で「やる」となれば「やれる」からである。

さらに驚くべき答弁は以下である。

●福田内閣総理大臣(1978年3月24日衆議院外務委員会)

「大事な問題でありますので明快にお答えをしますが、わが国は憲法第九条によりまして戦力を持つことはできない。しかしながら自衛のための必要最小限の備えは、これはもとより自衛のためのものでありまするから、これはもう悪法が禁じておる、こういうところじゃないわけであります。

そういう意味において、いまお話がありましたが、核につきましても、憲法第九条の解釈といたしまして、これが絶対に持てない、こういうことではないのであります。核といえども、必要最小限の自衛のためでありますればこれを持ち得る、こういうのが私どもの見解でございます。

ただ、実際上の政策問題といたしますると、わが国は非核三原則というものを国是としておる、それからまた核拡散防止条約に加入しておる、また原子力基本法を持っておる、こういうことでございますので、現実の問題として核を持つ、こういう核を兵器として持つということはあり得ませんが、憲法解釈の問題とは別個の問題であるというふうに御理解願います」

これまでの政府見解をあわせて読めば、その時々の周辺諸国の軍事情勢や世界情勢に対応して、毎年の予算措置を通じて「必要最小限」であると政治権力が判断すれば、(政治的判断としての制限はあっても)敵基地攻撃能力ばかりか核兵器さえ保有することが、憲法9条のもと「可能」である、ということになる。

すなわち、戦後の政府解釈では、あれだけ批判の多かった安保法制における解釈変更「以前」も、民主党が政権を担った時期も通じて、憲法9条のもとで核兵器の保有も「可能」であったのである。

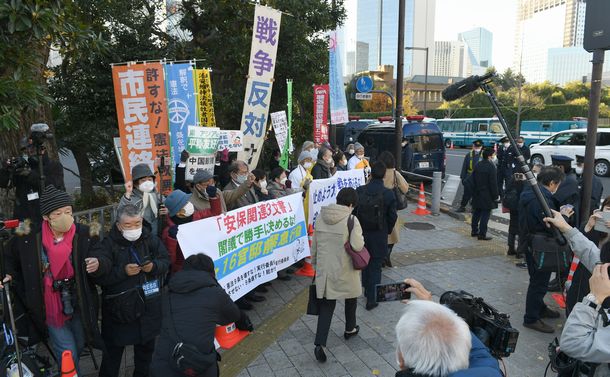

安保3文書改定の閣議決定を前に首相官邸前で抗議の声を上げる人たち=2022年12月16日、東京・永田町

安保3文書改定の閣議決定を前に首相官邸前で抗議の声を上げる人たち=2022年12月16日、東京・永田町文面上、「戦力」不保持と「交戦権の否認」を謳(うた)う憲法9条。しかし、戦後政府解釈を内実とする9条という法規範を眺めると、「リベラル」勢力の言う「立憲主義」や「平和憲法」とはまったく異なる風景が広がる。

繰り返すが、戦後の自民党政権の頃から、民主党への政権交代を経て安保法制前までの政府見解は、9条の下でも敵基地攻撃も核保有も「可能」としてきた。「戦力」と「交戦権」を否定しながら、核兵器まで保有することが「可能」という融通無碍(むげ)の解釈を許してきた法規範のどこが「立憲主義的」なのであろうか。

「平和憲法」についても同様である。安保法制が成立した際、反対派は「集団的自衛権の一部容認は違憲」としつつ、「専守防衛」に徹するそれまでの自衛隊は「平和憲法」に適(かな)う存在として、肯定的に捉えていた。とはいえ、「必要最小限」との政治的判断がなされれば、敵基地に核攻撃が可能な自衛隊とそれを許容する解釈が認められる憲法は、はたして「平和憲法」なのだろうか?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください