小泉・安倍両長期政権後の政権はなぜいずれも短命なのか。どうする岸田政権……

2023年01月12日

2022年7月の参議院選挙で勝利をおさめた後、岸田文雄政権は急速に国民の支持を失い、今や各種世論調査で低支持率が続く窮状に陥っている。調査によって一定の幅はあるが、支持率はおおむね20%台から30%台の前半となり、もう一歩底割れすれば、内閣が崩壊しそうな雰囲気ではある。

経済3団体共催の新年祝賀会であいさつをする岸田文雄首相=2023年1月5日、東京都千代田区

経済3団体共催の新年祝賀会であいさつをする岸田文雄首相=2023年1月5日、東京都千代田区とはいえ、今のところ自民党内で岸田に代わって総裁候補に名乗りを上げるような人物は見当たらず、野党による政権交代への機運が特に高まっているわけでもない。政権を揺るがすよほどの“一大事件”でもない限り、岸田政権が低支持率のまま続く気配が濃厚である。

こうした「宙づりの政治状況」をどう見るべきか。何がこの状況を生んだのか。この状態から脱するにはどうすればいいのか。本稿では二つの観点から考察してみたい。

第一は、「長期政権後の政権運営」という観点である。史上最長政権となった安倍晋三政権とそれを実質的に引き継いだ菅義偉政権の後、政権をどのように運営するかという課題は実に重たい。

第二は、自民党の伝統である「派閥を中心とする政治家集団の力量」という観点である。

ここで、自民党の派閥の流れをおおざっぱに振り返っておこう。1955年に発足した自民党は、1993年と2009年に一時的に下野したが、ほどなく政権に復帰し、今に至るまで政権与党であり続けている。70年弱の間、この党を支えたのは、派閥という政治家集団に他ならない。

岸田首相が属する宏池会は、自民党の発足(1955年)から間がない1958年に旗揚げした党内最古の派閥である。当時の領袖は1960年に首相の座に就いた池田勇人だった。また、安倍元首相の属した清和会は、紆余曲折はあるが、1977年に政権に就いた福田赳夫の派閥を源流とする。

清和会の会長に就任して拍手を送られる安倍晋三氏=2021年11月11日、東京・永田町の自民党本部、

清和会の会長に就任して拍手を送られる安倍晋三氏=2021年11月11日、東京・永田町の自民党本部、くわえて、忘れてはならないのは、田中角栄元首相を祖とする田中派(木曜クラブ)と、この派閥を“奪いとった竹下登元首相を領袖とする竹下派(経世会)である。2000年に竹下登元首相が死去するまでは、実質的にこの三つの派閥の対立と協力が、1970年代以降の自民党政治を彩ったのである。ちなみに木曜クラブ・経世会の伝統は、竹下派から分かれた小沢一郎氏にも受け継がれた。

話を戻す。上記の「長期政権後の政権運営」と「派閥を中心とする政治家集団の力量」という二つの観点からすると、現在の岸田政権はどう見透せるだろうか。

結論から先に言うと、安倍長期政権の後を受けた岸田政権は、アクロバティックな政権運営も継承しようとして失敗し、混乱と低支持率に苦しんでいる状態である。

ただ、これは岸田政権に限った事態ではない。実は2000年代以降、長期政権だった小泉純一郎政権、第2次以降の安倍政権を除いて、いずれの政権も同じ苦境に陥っているのである。そして、その大きな原因は、派閥を中心とする政治家集団の力量の低下であった。以下、具体的に追跡してみたい。

2000年6月19日、竹下がこの世を去った。森喜朗政権の下での衆院選の最中だった。森は同年4月、在任中に倒れた小渕恵三首相(5月14日に死去)の後継として首相に就任したが、委譲が竹下派幹部で占められた自民党幹部によって“密室”で決められたことから、成立のプロセスが不透明だとして政権の正統性に疑問をもたれていた。

以後、「竹下抜き」の日本政治は迷走と再建を繰り返す。裏を返せば、竹下が君臨した時代は、竹下の状況掌握力と竹下派幹部の行動力とが、政権運営を支えていたと言える。

それは、竹下以前の田中角栄の時代も同様だった。田中は「総合病院」と称された派閥に幅広い分野の族議員を抱える一方、各議員の動向は秘書などを通じて掌握し、選挙では抜群の強さを誇った。田中・竹下派は自民党政権の中軸であった。

もっとも、田中はロッキード事件に、竹下はリクルート事件に見舞われるなど、ともに「政治とカネ」にまつわる闇を抱えていた。政治状況を強力に掌握するために多額の政治資金を集めたのは確かで、カネの出所についての疑惑も絶えなかった。

とはいえ、田中や竹下が自民党と政権の“奥の院”に座した時代は、国会運営と選挙をこの二人が担い、内閣の運営に難があった場合は、「キング・メーカー」として後任総裁の選定に強い影響力を発揮した。善し悪しは別にして、こうした軸があったからこそ、自民党は内閣の運営に巧拙はあっても、党から政治全体を仕切ることができたのである。

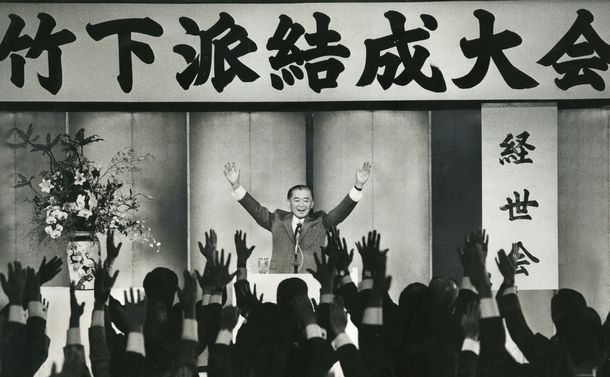

竹下派が113人で結成され、経世会と命名、自由民主党内の最大派閥となった。会長に選出されて万歳三唱をする竹下登氏=1987年7月4日、東京都千代田区紀尾井町の赤坂プリンスホテル

竹下派が113人で結成され、経世会と命名、自由民主党内の最大派閥となった。会長に選出されて万歳三唱をする竹下登氏=1987年7月4日、東京都千代田区紀尾井町の赤坂プリンスホテル

そうした構図は竹下の死後、変容していく。立役者は小泉純一郎であった。

小泉は森の後任の自民党総裁を選ぶ選挙で、経世会をバックに本命視されていた元首相の橋本龍太郎を破り、総裁に就任。小泉政権を組織した。森政権は、首相自らの失言や不祥事で、一時は内閣支持率が10%を切っていたが、その担い手は竹下なき後の経世会だった。

首相になった小泉は「自民党をぶっ壊す」と公言し、経世会(旧竹下派)の政権運営に頼らず、発足したての新しい省庁体制を率いて、構造改革を旗印に官邸主導による政策推進を目指した。小泉の金看板であった郵政民営化が参議院で否決されると、衆議院を解散して信を問うという奇策に打って出ることもあった。

小泉首相のこうした「のるかそるか」の政局運営は、国民に新鮮味を持って受け取られ、支持を集め続けて5年5カ月の長期政権となったのである。

郵政民営化法案が参院で否決されたのを受け、衆議院を解散し記者会見する小泉純一郎首相=2005年8月8日、首相官邸で

郵政民営化法案が参院で否決されたのを受け、衆議院を解散し記者会見する小泉純一郎首相=2005年8月8日、首相官邸で

問題はその先だった。後継となった第1次安部晋三政権は、小泉政権の構造改革を継承しつつも、ワーキングプアの出現といった新たな社会問題に有効な手を打てないまま、「戦後レジームの脱却」という首相個人の思い入れにこだわった。結局、野党第1党の民主党が“発掘”した「消えた年金問題」に対処できずに支持率を減らし、参院選の敗北と首相の体調不良によって1年で瓦解(がかい)した。

その後の福田康夫、麻生太郎の両政権は、それぞれなりの小ぶりの政策構想はあったものの、小泉政権ほどの支持を集められず、政策革新を十分果たせないままいずれも、やはり1年で総辞職した。

まとめると、小泉内閣はリスクの大きな政策革新に「のるかそるか」の構えで取り組んで国民の支持を集め、結果として長期政権となった。一方、その後の三つの政権は時代が求める政策課題を見つけられず、国民の支持を失って短期間で崩壊していった。それが長期政権の後に続いた政権の実態であった。

なぜ、そうなったのか。三つの要因が挙げられる。

一つは、田中派・竹下派という党運営の「軸」の不在である。そのため、各政権とも有権者からの高い支持率と政策革新の成功とによって、政権を維持することを強いられた。

二つは、平成の政治改革による衆議院への小選挙区制導入である。1996年衆院選から始まったこの選挙制度は、自民党の権力構造を変えた。選挙で有権者の過半数の支持を得て勝ち抜くには、党のリーダーが国民的支持を得ることが不可欠である。

政党交付金の導入で政治資金を党が差配することになったことも加わって、派閥の集合体であった自民党は総裁と党幹部が力を持つ組織へと性格を変えた。結果として、党のリーダーが支持を失うと、組織を維持することが難しくなった。

三つは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください