大役者を国葬で見送った日英両国、政治という「大芝居」の行方を読み解く

2023年01月20日

Being royal, it turned out, wasn't all far from being onstage.

Acting was acting, no matter the context.

(王族であることと、舞台に立っていることはそれほど遠いことではないということがわかった。どんな場所でも、演技は演技、芝居は芝居だった。)

ハリー王子(2023)『SPARE』82ページ(翻訳は筆者、以下同)

究極の王室暴露本として現在世界中で話題沸騰の『スペア』の一節である。

「この世は芝居」とはシェイクスピア『お気に召すまま』のセリフだが、ハリー王子もいうように王や大統領・首相などの権力と演技はとても縁深い。特にネットやテレビで瞬間的にイメージが共有される今日、どんな姿で、どんな顔をしてメッセージを伝えるのかを権力者は常に問われる。

話題の書『スペア』

話題の書『スペア』昨年は、ユーラシア大陸を挟んだ東西の島国で、ふたりの政治的大俳優がこの世を去った。ハリーの祖母であるエリザベス・アレクサンダー・メアリー・ウインザー氏と日本の安倍晋三氏である。

国王と首相という立場が異なるが、以下では二人の「役者」ぶりの比較をしてみたい。奇しくも同月に国葬が行われた二人には共通点も多い。

共通点の第一は「舞台」に上がっていた期間の長さだ。ウインザー氏はエリザベス2世としてグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の君主という役を24歳から94歳まで務めた。70年214日(25782日)というのは、5代前のビクトリア女王を7年も抜いて、英国史上の最長統治期間である。一方の安倍氏は日本の内閣総理大臣の役を2度にわたり務めた。3188日という期間は、戦前の桂太郎、戦後の叔父の佐藤栄作を抜いて、日本政治史上に歴然と輝く。

安倍氏の事件を伝えるアイルランドの公共放送RTEのニュース画面

安倍氏の事件を伝えるアイルランドの公共放送RTEのニュース画面両者はその死が世界中で大きく報じられた点も共通している。安倍氏は首相在任中に外交に力を注ぎ国際的な知名度が高かった。彼の衝撃的な暗殺のニュースは、世界中でトップニュースとして報じられた。ここアイルランドの公共放送RTEも「安倍晋三は日本の近代史における最も影響力のあった政治家かつ外交官だったと記憶されるだろう」との言葉でトップニュースを締め括った。

一方、エリザベス女王の死因は老衰とされるが、彼女はその3ヶ月前に在位70周年の記念行事をおこなったばかりだった。イギリスの公共放送BBCは式典に向けた約1週間をプラチナジュビリーウイークと称して、英国やコモンウエルス(旧植民地で構成される連合体)各地の人々の祝意を伝え、彼女の功績を讃え続けた。その華やかな祝祭気分が残っていた中での死の一報。数ヶ月の間の慶弔の落差がその死のニュースを衝撃的なものにした。

このように彼らのニュースは一瞬にして世界を駆け巡ったが、その瞬間的に情報を共有する電気メディア(なかんずくテレビ)との付き合いに苦労した点も両者は共通している。二人ともテレビという「舞台」を通じて、受け入れられ、傷つけられ、そしてインターネットを用いながら再チャレンジした、そういう経験を有する。

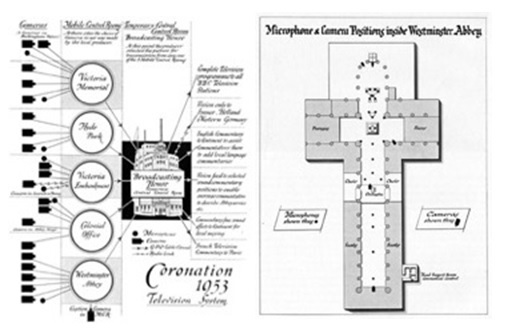

エリザベス女王戴冠式の沿道(左)とウェストミンスター寺院の中継仕様(右)/BBC (1953)"The Year That Made The Day " (London)より

エリザベス女王戴冠式の沿道(左)とウェストミンスター寺院の中継仕様(右)/BBC (1953)"The Year That Made The Day " (London)より

エリザベス女王は、ウェストミンスター寺院での自身の戴冠式を初めてテレビ中継させた国王である。当日のロンドンは雨が降り寺院内は身を切るような寒さだったが、国民はテレビのある家に集まって、豪華絢爛なパレードと厳かな式、そして若き女王の笑顔を見守った。英国の人口の75%に当たる2700万人が見たとされるこの中継は 、英国をそして王権をテレビの時代へ突入させた。

女王はその後も公務や子供たちとの日常生活を映した『王室一家』という特別番組を、息子チャールズのウェールズ大公叙任式の中継と一緒に放送させるなど、「テレビの時代」に巧みに対応し人気を得た。しかし、メディアを使うことは、メディアに使われることでもある。第2次世界大戦中、父のジョージ6世は国民の士気を鼓舞するために吃音に苦労しながらもラジオマイクの前に立ち続けたが、彼女もテレビカメラと国民大衆の前に身を晒す苦労を背負い込むことになった。

一方、戴冠式の翌年に生まれた安倍氏も電気メディアとの付き合いは長い。確認できる最初の出演は2歳8ヶ月、NHKのラジオ番組(「我が家の茶の間 総理大臣岸さんの茶の間を訪ねて」)での祖父岸信介との共演である。

安倍晋三氏の最初のラジオ出演? を伝える読売新聞(1957年5月16日付)

安倍晋三氏の最初のラジオ出演? を伝える読売新聞(1957年5月16日付)その際、安倍氏は「指をくわえていれば、こっちが(福田に政治家として)殺されるから、そうならないために意図的に何事も強く出た」(野上忠興(2006)『ドキュメント安倍晋三』)と拉致問題をメディアに積極的に露出させて世論に訴えた。その作戦は成功し、世論は安倍氏を支持した。拉致被害者は日本にとどまることになり、安倍氏も人気が上昇し広く国民に知られるようになった。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください