維新や終戦といった転換点にも匹敵する歴史の転換点に必要な政治とは

2023年01月27日

内閣官房長官や副総理をつとめ、切れ味の鋭さから“カミソリ”と言われた後藤田正晴氏は、その一方で“政界の良心”とも言われた。氏ならではの歴史に残る名言があるが、私も直接聞いた「世論」に関する言葉も実に含蓄に富んでいる。

「日本人は、個人として見るとさまざまな意見を持っているが、マスとしての日本人、すなわち世論は、健全で力強く、正鵠を射ていることが多い」

この言に従えば、新聞やテレビなどのメディアが毎月発表する世論調査の結果は、「健全で力強く、正鵠を射ている」ということになるであろう。

衆院本会議で施政方針演説を行う岸田文雄首相=2023年1月23日、国会内

衆院本会議で施政方針演説を行う岸田文雄首相=2023年1月23日、国会内政権が重要な事実を隠したり、正しくない情報を流したりした場合には、世論調査で測られる内閣支持率も実態を反映しないものになるが、そうでなければ、調査主体によって数字に差があったとしても、そこに表れる傾向は信頼できるものと言える。実際、このところメディア各社が実施した世論調査は、岸田内閣の支持率についてほぼ同様の傾向を示している。

具体的には、各社とも支持率、不支持率は前月と比べて微増、微減で、際立った動きは見られない。ただし、これはいずれも通常国会開会前の調査であり、通常国会での政権と野党との論戦や首相の施政方針演説への評価は反映していない。演説後の調査だと支持率はどうなっていただろうか。

23日に衆参本会議で行われたその施政方針演説だが、残念ながら期待に応えたものにはならなかった。首相がまるで財務省と外務省の肩車に乗っているかのような官僚口調の演説であり、心に突き刺さるような感動とはおよそ無縁だった。

私は以前「論座」に書いた「『反撃能力』の保持に条件あり!~防衛費増はまず行革から」で、防衛費増額の財源を増税や国債に求める前に、「行政改革」によって一定の財源を確保するべきだと主張した。政権はその成果の多寡によって、本気度を国民に示すべきである。

岸田首相も、増税批判にさらされた後に、行政改革に言及したこともある。しかし、本会議での演説では歳出改革や行財政改革への努力に触れただけで、行政改革という言葉は消えていた。

行政改革と言えば、かつて私には苦い思い出がある。村山富市政権で経済企画庁長官だった平成8(1996)年のこと。通常国会冒頭でおこなう経済演説で、「行政改革と財政改革の必要性」を強調するつもりだったのに、私が書いた演説草案が大蔵省(当時)など関係省庁を回ったら、「行財政改革」に変わっていた。理由を問うと、「長いから、二つの改革をまとめた言葉にしました」と言う。

だが、この二つの言葉はまとめてはいけない。財政改革は、主として納税者に痛みが帰属するが、行政改革は、行政機関や官僚に痛みが集中する。改革の方向が大きく異なるのだ。二つの改革を「まとめた」ことには、単に「長いから」ではない理由があったのである。もちろん私はこの二つを切り離して演説した。

ともすると、聞き流してしまう演説の中にも、こうした「重要なこと」が隠されている場合があることを、承知していてほしい。

さて、今回の演説で注意を要するのは、「新しい資本主義」に関する長広舌だ。専門用語を羅列した項目が並ぶが、これをもって国民と約束をしたわけではない。「決断」の手続きを軽視しているところに支持率低迷の一因があることを、くれぐれも忘れないでもらいたい。

昭和31(1956)年、石橋湛山内閣で官房長官であった石田博英氏は、昭和40年代に「自民党は管理者意識を捨てなければいけない」と強調していた。当時の自民党が政権の座に胡座(あぐら)をかいて、あたかも行政や産業、国民の管理者であるかのような傲慢(ごうまん)さを持っていることに、警鐘を鳴らしたのである。

世襲議員が目立つ今、石田氏のこの警告は切実さをいっそう増しているように見える。世襲政治が横行するなか、政治家が「自分は管理者として生まれてきた」と錯覚しているのではないかと感じることが少なくないのだ。

岸田首相が「新しい資本主義」、「異次元の少子化対策」と声高に叫んでも、世論はそれに大きく呼応していない。それによって支持率が上がるどころか、下がっていくおそれさえある。それは、首相の言葉にどこか管理者意識がにじんでいるからではないか。

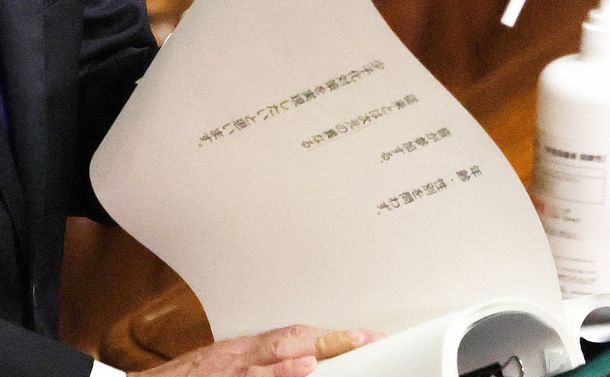

参院本会議で施政方針演説を行う岸田文雄首相。少子化対策の前の「次元の異なる」に線が引かれていた=2023年1月23日、国会内

参院本会議で施政方針演説を行う岸田文雄首相。少子化対策の前の「次元の異なる」に線が引かれていた=2023年1月23日、国会内首相が大きな課題に挑戦するための国民的協力を得るためには、世論が強く求める未処理の政治課題に目を向け、それを一つひとつ着実に片付けなければならない。管理者のように上から課題を示して協力を求めるという姿勢では、国民的支持は得られまい。

日本学術会議の任命拒否、自死した赤木俊夫さんの妻が要求する森友学園問題の再調査、首相の子息の秘書官任官、そして世界平和統一家族連合(旧統一教会)問題への厳しい対応……。こうした問題に真摯(しんし)に取り組んで結果を出せば、それぞれに応じて支持率が驚くほど上昇するだろう。

まずはこうした世論が解決を強く求める課題を処理してこそ、防衛費の大幅増を伴う新しい安保政策であれ、将来を見据えた新しい経済政策であれ、さまざまな困難な課題にも国民的協力を得ることができよう。

国民世論が岸田首相に求めているのは、もはや「聞く力」というより、世論の真剣な要請に「応える力」だろう。

施政方針演説で岸田首相は、今の日本は明治維新や昭和の終戦にも匹敵する時代の転換点に立っていると述べた。その認識は正しいと思う。そして、「これまでの時代の常識を捨て去り、強い覚悟と時代を見通すビジョンを持って、新たな時代にふさわしい、社会、経済、国際秩序を創り上げていかなければなりません」という呼びかけにも同調するにやぶさかではない。

ただし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください