「政党」としての公明党~一学究の徒の政治学研究【20】

2023年02月04日

「論座」では「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」を連載しています。1999年に自民党と連立を組んで以来、民主党政権の期間をのぞいてずっと与党だったこの党はどういう政党なのか、実証的に研究します。今回はその第20回。自民党一強、野党多弱の要因の一つと見られる都道府県議選の選挙制度について論じます。(論座編集部)

◇連載「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」は「こちら」からお読みいただけます。

国会議事堂 R R/shutterstock.com

国会議事堂 R R/shutterstock.com前回の「国会をどう改革するか~「変換型議会」を志向する立憲民主党と日本維新の会」では、統治機構改革について、立憲民主党と日本維新の会の選挙公約が国会改革に重点を置きつつあること、求める方向が変換型議会であることについて指摘した。

立憲民主党は、2021年衆院選後に「政策立案型政党」を掲げた(「野党の提案型、不発のわけは 元国会幹部が指摘する国会改革の遅れ」朝日新聞DIGITAL、2022年4月20日2022年12月26日閲覧)。国民民主党も「政策提案型」、「政策先導型」と称しており(玉木雄一郎ブログ「国民民主党は『政策提案型』から『政策先導型』に進化します(代表質問全文)」選挙ドットコム、2021年1月21日2022年12月26日閲覧)、令和4年度予算に賛成した。野党が政府の予算案の賛成に回るのは、44年ぶりだった(「その党、与党か?野党か?政府予算“賛成” 国民民主党の狙い」NHK政治マガジン、2022年3月30日2022年12月26日閲覧)。

立憲民主党と国民民主党のこうした姿勢には、「単なる与党への迎合になりかねない」といった指摘や(室伏謙一「立憲民主党はなぜ参院選で大敗した?『提案型野党』が支持されない理由」DIAMOND online、2022年7月22日2022年12月26日閲覧)、野党性を失ったという批判もある(尾中香尚里「やがて自民党に吸収されるだけ…国民民主党がまんまとハマった『提案型野党』という毒饅頭」PRESIDENT Online、2022年4月18日2022年12月26日閲覧)。

しかし、見方を変えれば、これは変換型議会への萌芽とも言えるのではないか。

それより問題なのは、第2次安倍晋三政権を発足させた2012年衆院選以降、自民党の一強、野党の多弱という国会状況が継続した結果、与野党の間でモデルとする「議会像」にズレが生じ、かみ合わない状況となっている点にある。そもそも変換型議会は、対等な立場で対決すべき相手が存在しなければ成立しないモデルである。

野党はなぜ、多弱から脱却できないのか。本稿では、選挙の側面から考えてみたい。

まずは、どういう人が政治家になっているか見てみる。党派に関係なく、衆院選当選者の前職(1947年~2014年)を確認すると、地方議員(28.2%)、官僚(18.3%)、秘書(17.9%)の順で、地方議員が最も多い。また、立候補した地方議員の多くが都道府県議である(濱本真輔『日本の国会議員』中央公論新社、2022年、pp.23-25)。

とすれば、各政党とも候補者予備群を充実させるため、都道府県議の数と質を充実させる必要があろう。しかし、都道府県議会レベルでは、自民党のパイの大きさと比べ、それ以外の各党のパイは少ないのが実態だ。さらに、市町村議会レベルになるとより心もとない。いわゆる人材供給の基盤において、自民党とそれ以外の党との格差は大きい。

次に検討されるべきは、ではなぜ、都道府県議会議員で自民党のパイが大きいのかという点である。結論を先に言うと、選挙制度が大きく影響している。具体的には、現在の都道府県議会選挙制度が、非自民の各党にとって人材供給の制約となっているのである。

umaruchan4678/shutterstock.com

umaruchan4678/shutterstock.com都道府県議会の各選挙区は、2013(平成25)年の公職選挙法改正の前後で違いがある。以下、改正前と改正後の原則を示す(総務省「都道府県議会議員の選挙区・定数の設定について―公職選挙法の一部を改正する法律(平成25年法律第93号)による改正前後の比較表―」)。

◇改正前

(原則)

都道府県議会議員の選挙区は、郡市の区域による。(法第15条第1項)

※市の区域:東京23区は特別区の区域(法第266条第1項)

指定都市は区の区域(法第269条)

郡の区域:東京都の支庁の所管区域を含む

北海道は支庁(総合振興局・振興局)の所管区域(法第271条第1項)

◇改正後

(原則)

都道府県議会議員の選挙区は、

①一の市の区域

②一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域

③隣接する町村の区域を合わせた区域

のいずれかによることを基本とし、条例で定める。(法第15条第1項)

※ 市の区域:東京23区は特別区の区域(法第266条第1項)

都道府県議会議員の選挙区は、長らく郡市の区域によるものだった。しかし、法改正で選挙区を柔軟に構成することが可能となった。とはいえ、自治体の行政区画を基盤とする考え方は、明治期からほぼ一貫している。自治体によって人口に差があるため、選挙区定数に差が生じることを自明としている。

議論を進める前に、選挙執行回の区分方法を説明しておこう。

本稿では、統一地方選挙の年月日を基準に分類している。例えば第18回統一地方選挙(2015年)は「18ターム」と表記。この4年間を一つの単位として、統一地方選挙回とターム回を一致させた。統一地方選挙から外れた議会については、各ターム内に繰り込んでいる。

なお、東京都と茨城県は、「5ターム」で議会の自主解散があり、選挙を再度実施している。この東京都議選(1965年7月)と茨城県議選(1967年1月)を反映させたものは、「5ターム(2)」とする。詳しくは「表1」を見てほしい。

選挙区制度の分類、呼称方法は、1人区を「小選挙区」、2~6人区を「中選挙区」(選挙制度改革以前の衆議院選と同じ)、7人区以上を「大選挙区」とする。7人区以上については、1947年の第1回統一地方選挙で最大選挙区定数が11人区であったことを考慮し、7~11人区を「大選挙区La」、12人区以上については、「大選挙区Lb」とする。

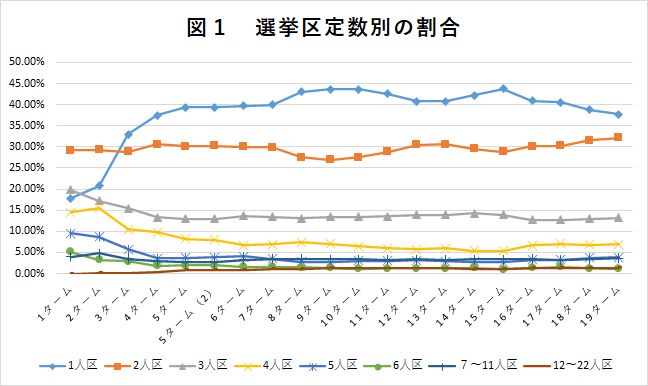

都道府県議会選挙の最大の特徴は、小選挙区制から大選挙区制までが混合した選挙制度を採用している点である。最大の22人区(1979年の広島市選挙区)まで幅があるが、主に1~3人区で構成される。戦後の選挙区定数別の数の割合を図1で示す。

図1

図1

図1を見ると、全体期間の傾向は1人区の数が2倍以上の割合になる一方で、3~5人区の割合は低下、2人区は一定水準を維持している。ちなみに、1ターム(1947年4月統一地方選)では、1人区が存在しない県も珍しくなく、14県(青森県、秋田県、栃木県、群馬県、富山県、石川県、滋賀県、奈良県、鳥取県、徳島県、香川県、佐賀県、大分県、宮崎県)が該当した(岡野裕元『都道府県議会選挙の研究』成文堂、2022年pp. 328-329)。

近年の傾向を確認すると、1人区の割合は15ターム(2003年統一地方選が含まれる)に43.70%と最大になり、最新の19ターム(2019年統一地方選が含まれる)では37.71%へと減少している。他方、2人区の割合は、28.87%(15ターム)から32.20%(19ターム)へ増加している。19タームでは、1人区(37.71%)、2人区(32.20%)だけで全選挙区の約7割、3人区(13.21%)を含めると8割近くになる。

筆者は、この連載の第14回~17回まで、自民党以外の政党、国民民主党、社民党、日本共産党、公明党に対する取材を行った。そこで明らかになったのは、各党で論拠に差があるものの、当事者の認識においても1(~3)人区で相当苦慮していたことだった。

社民党の福島瑞穂党首は、「県議選は、無投票がものすごく多くなっています。最大の問題は、基礎自治体に比べて、得票数が多くないと当選できない点です。現職が強くなり、選挙区に現職が1~3人いるなかで新人が入り込むことは困難です」と語った(第15回「地方政治、沖縄県民と向き合う社会民主党の流儀とは~福島瑞穂党首に聞く」。

日本共産党中央委員会は、「1人区は、多様な民意を切り捨て、死票を多数うみだし『法の下の平等』を侵すものです。自治体首長も比較第1位で選出されることから、1人区が増えることは、与党に有利となり、民意と議席の乖離が生まれ、独裁体制につながる危険があります」と率直な認識を示した(第16回「『野党共闘』の実態と課題 政権交代には何が必要か~日本共産党の見方は」)。

公明党の石井啓一幹事長も、「私どもは、都道府県議会の中でも政令指定都市における選挙区の定数の多くが定数1、2になって、死票が多い現状があると理解しています」と語る(第17回「地方の政治・選挙の現状と選挙制度の課題と今後~石井啓一公明党幹事長に聞く」)。

国民民主党の古川元久・国対委員長は、選挙区定数の議論からはなれ、「国政政党と地域政党が特定の分野で協力し、選挙を戦うというのは、これからのあり方の一つの例ではないかと思っています」との新しい見方を示した(第14回「有権者の地方選での投票行動はどう変わったか?~国民民主党の見方は……」)。

では、都道府県議会選挙において、1人区の割合はなぜ高いのだろうか。以下の5点を指摘できる。

すなわち、

①市への昇格と郡に残存する町村、

②議会定数の抑制、

③政令指定都市の行政区、

④特例選挙区、

⑤県内基礎自治体間での人口の極端な偏り、

である。

本稿ではこのうち①~③について説明し、次稿で④、⑤を扱いたい。

Ned Snowman/shutterstock.com

Ned Snowman/shutterstock.comまず、第一の要因である町村から市へ昇格して新しい市選挙区を構成すること、郡選挙区に残存した町村で選挙区を構成し続けることによって、1人区が増大するパターンについて説明する。

都道府県議会選挙の選挙区設置は、1878年(明治11年)の府県会規則制定以来、変遷を重ねながらも、基礎自治体の行政区画と密接な関係を持つ。公職選挙法(1950年)にも、平成25年の改正前(郡市の区域)と改正後(一の市の区域、一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域、隣接する町村の区域を合わせた区域)に規定がある。

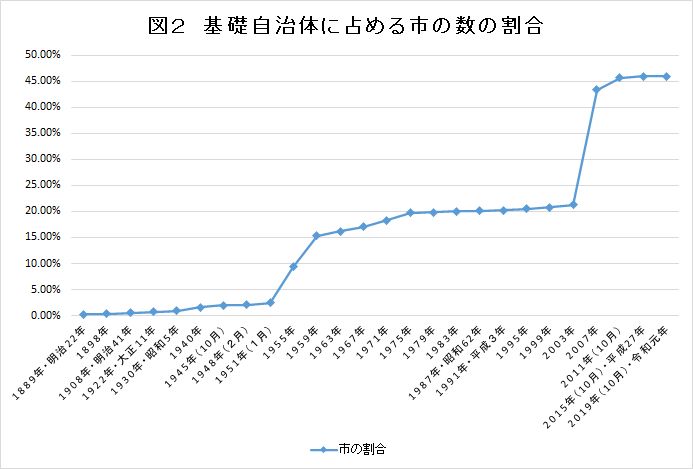

図2は、基礎自治体に占める市の数の割合の1889(明治22)年~2019(令和元)年の変遷である。

図2

図2図2を見ると、市制町村制施行の1889年(明治22年)時点で、市の割合はわずか0.25%であった。市とは、特別な格を有する例外的な自治体でもあった。市の割合が激増したのは、①2.43%(1951年1月)から15.32%(59年4月)、②21.22%(2003年4月)から45.70%(11年10月)の二つの期間である。

①は昭和の大合併(町村合併促進法施行・1953年10月1日、新市町村建設促進法施行・1956年6月30日)の期間で、②は平成の大合併(市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律施行・2004年5月26日、市町村の合併の特例等に関する法律施行・2005年4月1日)に該当する。

また、高度経済成長期が含まれる1959年4月から1975年4月にかけて、市の割合はゆるやかに伸びている(15.32%→19.74%)ことも確認できる。

ところで、2回の大合併はなぜ行われたのか。いずれの大合併も、背景には「地方財政」というキーワードがある。

昭和の大合併の表面的な理由は、「シャウプ[勧告(1949年9月)]、神戸[勧告(1950年11月)]の両勧告の唱えた事務再配分、つまり分権のために町村規模の拡大が必要だ、というものであった」(島田恵司「昭和の市町村大合併」公益財団法人 地方自治総合研究所[監修]・神原勝・辻道雅宣[編]『戦後自治の政策・制度事典』公人社、2016年、p.40)とされる。しかし、本当の原因は、自治体の財政赤字である。

「当時、地方財政は危機に瀕しており、義務教育六三制の実施による学校設置や自治体警察設置など町村の仕事が急増した一方で、ドッジラインによる財政引き締めが行われ、赤字団体に陥った市町村は五二年度で全体の四分の一もあった」(同上)。

一方、平成の大合併の理由は、「[地方]分権改革が進むに従って、自民党から市町村合併の要請が強ま」った(島田恵司「平成の大合併」公益財団法人 地方自治総合研究所[監修]・神原勝・辻道雅宣[編]『戦後自治の政策・制度事典』公人社、2016年、p.133)とされる。2004年度の地方交付税削減により、「前年度の二四兆円から二・九兆円(一二%)もカットされ、小さな自治体の財政は危機に陥り、これが決定打となった」(同上)のである。

このように、2回の大合併の根源的要因は地方財政であった。地方自治体からすれば、特定財源・依存財源・臨時財源でなく、「一般財源・自主財源・経常財源である地方税が望ましい。しかし、地方財政において地方税の占める比率は三分の一強に過ぎず、地域間格差も大きい。現実には、多くの自治体が依存財源に頼らざるを得ない」(浅羽隆史「[地方自治]権限と財源から見た地方自治」成蹊大学法学部[編]『教養としての政治学入門』筑摩書房、2019年、p.94)。

市の増大がなぜ、1人区の増加につながるのか? 単純化すると、次のような構図になる。すなわち、「地方財政の問題→合併による市への昇格と郡に残存する町村が発生→それまでの郡選挙区が市と郡に分離→それぞれが1人区化する」である。典型例を岐阜県で見てみよう。

岐阜県では、1人区の構成議席率が11.32%(1951年)から53.33%(1955年)へ急上昇している(岡野裕元、前掲書、p.328)。リンク先の表2から、岐阜県議会の選挙区割の推移(1947年4月~63年3月期)を確認してみよう。1951年と1955年を比較すると、選挙区を郡市とする以上、郡から新しく市へ昇格した自治体が新選挙区を構成する一方、郡に残存した町村も選挙区を維持し続けている。

また、郡の区域が他の都市の区域によって二以上の区域に分断されている場合、当該各区域又はそれらの区域を合わせた区域を郡の区域とみなすことができた。一部の郡の区域が他の都市の区域により分断されてはいないが地勢及び交通上これに類似する状況にあるときも、同様であった(公職選挙法第15条第4項。昭33法75・一部改正)。

1959年の岐阜県議選の場合、郡の選挙区を二つに分割した事例は、恵那郡(えなぐん)と吉城郡(よしきぐん)である。恵那郡は、恵那市と中津川市によって選挙区が分断され、恵那郡北選挙区と恵那郡南選挙区に分かれた(岐阜県議会史編さん委員会[編]『岐阜県議会史 第6巻』岐阜県議会、1999年、p.219)。吉城郡は、地勢、交通上の理由として、吉城郡東選挙区と吉城郡西選挙区に分かれた(同上)。

いずれにせよ、選挙区定数が1人区となっているパターンが多い。

1人区を増大させる第二の要因は議会定数の抑制である。これには、議会の多様化を抑制するという問題もある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください