ほとばしる情念の魅力と危険を熟知しつつ、テロを防ぐ「対話の効用」をあえて選んだ

2023年02月08日

右派を代表する論客として知られた鈴木邦男(本稿では敬称を略させていただく)の訃報が流れたのは1月27日だった。

以来1週間、その死を惜しむ声は左派護憲リベラルからばかり挙がり、右翼から届く声は、控えめに言っても冷ややかなものが多かった。

右派にありがちな「言論より行動」を否定し、テロを支持しない姿勢を鮮明にしていた。表現の自由を訴え、「愛国心の強制はいけない」と教育基本法改正に反対し、「自由のない自主憲法より自由のある占領憲法を」と言い続け、呼ばれるのはいつも護憲派の集会……。

朝日新聞や週刊金曜日にも、好々爺然とした表情の写真とともに自由主義擁護のご意見番として度々登場した。

そんな後半生の軌跡は、一見リベラルそのもののように見える。

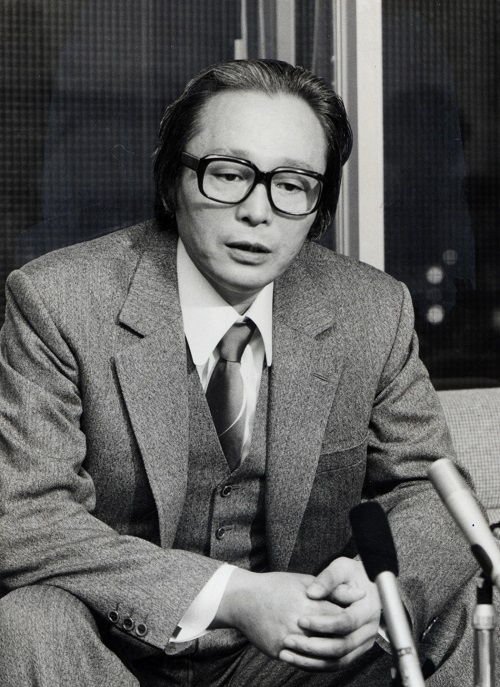

鈴木邦男さん

鈴木邦男さん私自身が鈴木と初めて会ったのは2008年春、ドキュメンタリー映画『靖国 YASUKUNI』上映中止問題の際の取材だった。

この問題は、2019年の「あいちトリエンナーレ」問題と同様、内容を反日的と聞いた自民党の国会議員らが公的助成を問題視して試写を求めたことが発端だ。その動きを第一報として大きく報じたのが朝日新聞で、その記事を書いたのが私だった。

上映予定館への右翼団体員らの抗議が相次ぎ、封切り5館がすべて上映を取りやめた。日本新聞協会や日本ペンクラブなどが次々と表現の自由の危機を訴える声明を出し、社会問題化した。

そんななか、鈴木が顧問を務める一水会(木村三浩代表)をはじめ大日本朱光会や同血社など民族派団体が、「右翼全体が上映を潰したと思われるのは迷惑」「反日映画かどうかは、まず観た上で観た人が判断すべきだ」として、右翼向けの上映会を率先して開いたことは、重要なエポックとなった。

作品をめぐる訴訟や議論はその後も続いたが、上映館も徐々に戻り、表だった抗議はなくなった。実は当時、初報から署名記事を書いていた私には不穏な封書も届いていた。心中で勝手に鈴木らへの恩義を感じた。

以来、思想・良心や表現の自由の問題が持ち上がるたび、鈴木に話を聞きにいくことが習慣のようになった。

右翼団体による映画『靖国 YASUKUNI』の試写会終了後、感想などを話す参加者= 2008年4月18日、東京・新宿

右翼団体による映画『靖国 YASUKUNI』の試写会終了後、感想などを話す参加者= 2008年4月18日、東京・新宿同じように2年後、日本のイルカ漁を告発した米映画『ザ・コーヴ』が、「主権回復を目指す会」やネトウヨの抗議で次々と上映中止に追い込まれた際、鈴木は抗議集団の隊列に自ら割って入り、「君たちがやっていることはただの弱い者いじめだろう」と叫んだ。

こんな時には決まって「おい、鈴木! テメェなんて右じゃなく左だろうが!」「文化人を気取りやがって」と怒号が飛んだ。顔を殴られて出血した鈴木はその夜のトークイベントで「警察がいたので殴った男を逮捕してくれるかと思ったら、ティッシュをくれただけだった」と苦笑して会場を沸かせた。それはすでに、後年知られる姿だった。

しかし、鈴木は、死してなお右翼の多くが批判するような「物わかりのよい軟弱なリベラル言論人」に成り下がったのだろうか。ほんとうに「脱右翼」したのだろうか。

鈴木は、1960年と70年という「安保」の年に起きた二つの事件、すなわち浅沼稲次郎刺殺事件と三島由紀夫自決が、自らを民族派の活動に引き込んだ巨大な「体験」だったと、様々なところで語ってきた。

あまりに有名な三島事件と比べて、その10年前に起きた浅沼事件はほぼ忘れられ、検証の動きも絶えている。しかし右翼の間ではなお、浅沼を凶刃で襲った少年山口二矢は三島と並び神格化されている。

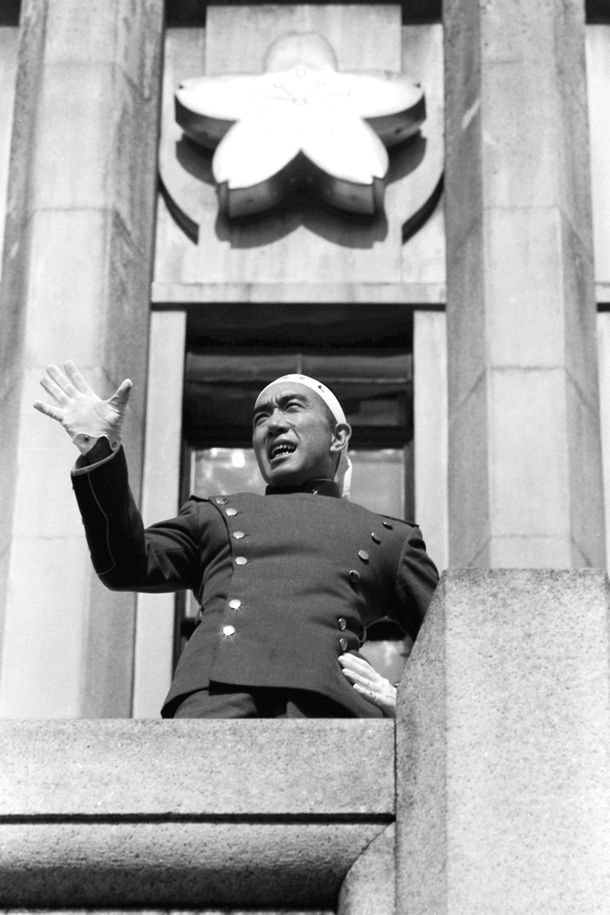

日米安保条約改定をめぐり左右対立が激化した1960年。5月にデモ隊が囲む国会で条約は強行採決され、警官隊との衝突で東大生・樺美智子が死亡した。なお世情が混沌とする10月12日、東京・日比谷公会堂では、解散総選挙を控え、自民、社会、民社の3党首立会演説会が開かれていた。

登壇した浅沼稲次郎・社会党委員長(当時61)が演説をはじめて20分ほど、壇上に駆け上がった17歳の山口二矢が浅沼に突進した。隠し持っていた短刀は左脇腹を突き、よろめいた巨体をもう一閃襲った。

3党首公開演説会で演説中の浅沼稲次郎・社会党委員長に短刀で襲いかかる山口二矢=1960年10月12日 、東京・千代田区の日比谷公会堂

3党首公開演説会で演説中の浅沼稲次郎・社会党委員長に短刀で襲いかかる山口二矢=1960年10月12日 、東京・千代田区の日比谷公会堂 現行犯逮捕された山口は「日本を赤化から守りたかった」などと供述。3週間後、警視庁から東京少年鑑別所に移送されたその晩、歯磨き粉で壁に「七生報国 天皇陛下万才」との言葉を残し、首つり自殺した。

事件は多くの者を触発し、大江健三郎はわずか3カ月後に傑作『セヴンティーン』を発表する。

仙台市の高校2年生だった鈴木も、同い年の山口の行動に動揺した。山口はテロに及ぶ前、「すべてが天皇に帰一する」と説く谷口雅春の著作を読んで迷いを振り切ったという。鈴木は、その谷口が創始した宗教「生長の家」の信徒だった。

「自分と同い年の者が、なぜ国のため、天皇陛下のために命をなげうつことができたのか」という自問を繰り返した。負い目すら感じた。

直後の春休みに上京し、山口が属していた大日本愛国党の総裁・赤尾敏を訪ねた。「日本の共産主義化を防ぐ」という言葉は当時、いまでは考えられないリアリティを持っていた。

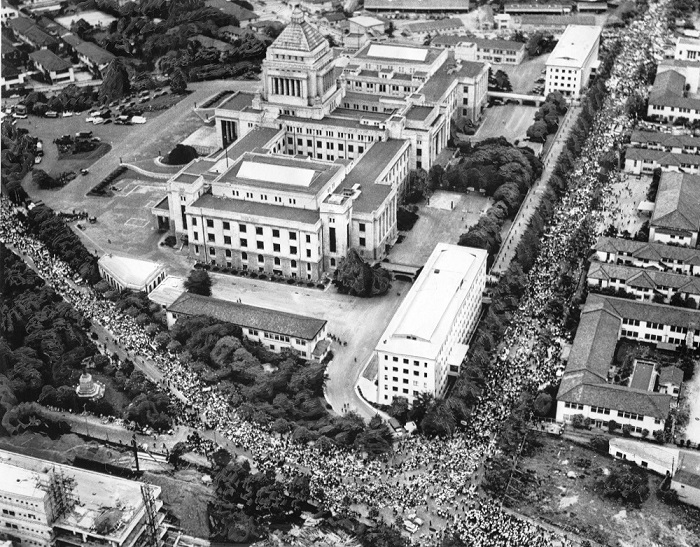

自決直前、自衛隊員らを前に憲法改正などを訴える三島由紀夫=1970年11月25日、東京・市ケ谷

自決直前、自衛隊員らを前に憲法改正などを訴える三島由紀夫=1970年11月25日、東京・市ケ谷しかし内紛から委員長を解任され、挫折感を抱きつつ産経新聞社の販売局で働き始めたころ、三島事件が起きる。

三島の死以上に、ともに市ケ谷の陸自総監部に立てこもった「楯の会」学生長・森田必勝(まさかつ)の割腹自殺に衝撃を受けた。大学で2年後輩だった森田を民族派運動にオルグしたのは、ほかならぬ鈴木だった。

三島の私兵集団「楯の会」は、それまで右翼の間では「作家の道楽」「売名行為」と揶揄の対象だった。鈴木は、25歳で自死した森田への負い目をも強く抱くことになる。

一水会を立ち上げた鈴木を非合法活動も辞さない民族派運動に突き動かしたのは、赤軍派など当時の新左翼セクトへの対抗心だけでなく、山口や森田同様に「命を賭ける」敵の姿勢に美学を感じたからでもあった。

東アジア反日武装戦線〈狼〉〈大地の牙〉〈さそり〉の連続企業爆破事件(1974~75年)のメンバーが逮捕後に服毒自殺したことに心打たれ、1975年に『腹腹時計と〈狼〉』を出版し新左翼への理解を示した。

「東アジア反日武装戦線」によって爆破された三菱重工本社ビル前で、負傷者を搬送する救急隊員ら。この爆発で同社の社員や通行人ら8人が死亡、380人が重軽傷を負った=1974年8月30日、東京都千代田区丸の内

「東アジア反日武装戦線」によって爆破された三菱重工本社ビル前で、負傷者を搬送する救急隊員ら。この爆発で同社の社員や通行人ら8人が死亡、380人が重軽傷を負った=1974年8月30日、東京都千代田区丸の内「左右接近」とメディアで話題となり、鈴木たちは「新右翼」と評された。そして「旧」右翼からは「左翼かぶれ」「敵に塩を送る裏切り者」呼ばわりされるようになる。いまに至る鈴木への右派の一部の不評は、このあたりから始まっている。

そもそも鈴木は学生時代から信仰心に基づく愛国・救国運動をやってきただけだけで、自分が「右翼」だという自覚はなかった。「新右翼」の命名者である評論家の猪野健治によれば、その定義は「民族派学生青年運動を通過してきた反体制・反権力志向の諸潮流に連なる運動家」ということになる。

少し解説が必要だろう。

私たちが「右翼」と聞いて抱くイメージの多くは児玉誉士夫による。政財界の黒幕と呼ばれ鳩山一郎や河野一郎と気脈を通じた児玉は、60年安保の際、警察力不足を補いたい政権側の要請に応じるかたちで、全国の右翼団体や任俠系団体の動員に協力した(実際には、予定されていたアイゼンハワー米大統領訪日が中止になったため計画は白紙になったとされる)。時の首相岸信介と児玉は、A級戦犯容疑者として巣鴨プリズンで共に過ごした間柄だった。ふたりは同じく巣鴨の「獄友」だった大物右翼の笹川良一、そして統一教会の文鮮明らと結んで後に「国際勝共連合」をつくることになる。

ロッキード事件裁判の初公判後、東京地裁を出る児玉誉士夫=1977年6月2日

ロッキード事件裁判の初公判後、東京地裁を出る児玉誉士夫=1977年6月2日 鈴木の目からすれば、戦後の右翼の大半は、戦前右翼がもっていた「革新」性やアジアとの連帯を失い、財界やアメリカとの距離も失い、体制化していた。だから、これまでとは違う「反体制」の「新」右翼という呼称は、鈴木にも違和感はなかった。

「反共」はもちろん大きな旗印ではあった。ただ、それはレーニン主義や中国共産党に対すという意味であり、農村の窮乏への悲憤から決起した戦前の超国家主義者の系譜では、むしろ社会主義や反資本主義への志向が強かった。北一輝や大川周明も、元々はマルクス主義に共鳴していた。財閥など「君側の奸」を一掃して「一君万民」の理想社会を実現しようという昭和維新の運動は、階級闘争だったとも言える。左派との違いは、極論すれば、天皇の超越性を拠にするかしないか、のみだった。だから、三菱や三井系大企業を襲った〈狼〉たちに鈴木は同情を示したのみならず、根底で同志意識を抱いた。

戦後右翼のほとんどが「親米」の立場を取るなか、鈴木たちは本来右翼のものだったはずの「反米ナショナリズム」を左翼から取り戻す細い道を進んだと言ってもよい。

口では「日本を取り戻す」と言いながら真に自立独立を望まず、サンフランシスコ講和体制のうち不都合な部分(=侵略戦争での敗戦国という烙印)を意図的に見て見ぬふりする一方で、同時にスタートした安保体制という戦後レジームを「保守」し続ける。新自由主義に抗するどころか棹さす。そんな歴代政権こそ、鈴木にとっては倒すべき「体制」だった。

60年安保闘争で国会議事堂を取り巻くデモの参加者たち=1960年6月11日

60年安保闘争で国会議事堂を取り巻くデモの参加者たち=1960年6月11日では、鈴木が武闘派右翼から脱しテロや暴力を否定するようになったのは、なぜなのか。本人に詳しく聞き込んだことがある。

足元の一水会で82年にスパイ査問事件が起こり、仲間の一人が殺される。朝日新聞などが襲われた赤報隊事件では関与を疑われ、連日のように家宅捜索を受ける。

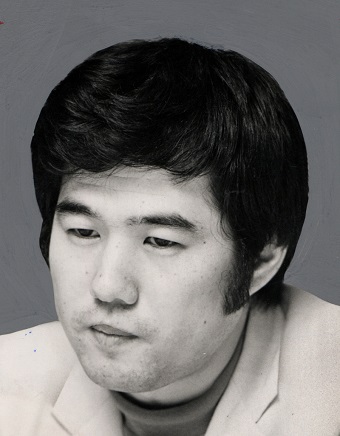

若き日の鈴木邦男さん

若き日の鈴木邦男さん右翼には言論の場がない、だから実力行使を通じて主張を世に伝える――そうした後退した論理は、現に言論の場が与えられた以上は通用しない。それが鈴木の出した結論だった。

非合法活動も一掃した。「児玉系」右翼の重鎮ながら敬愛していた白井為雄に若い頃、対話の重要性を何度も説かれそのたび反発した思い出が、逆境下でようやく身に染みたということもあったようだ。「反米・反体制」路線で大きな影響を受けた恩師、野村秋介が思想の異なる者と積極的に議論・交流したことに学んだことも大きかった。

だが、何よりも根底にあったのは、自らの内に暴力への情動と非日常体質があることの強い自覚と、それが暴走することへの恐れだったのではないか。

丸山眞男の有名な『現代政治の思想と行動』に、右翼について書いた興味深い論文がある。類型として「市民生活のルーティンに堪える力の不足」「モノへの没入よりも人的関係への関心」「不断に非日常的な冒険、破天荒な仕事を追い求める」といった特徴を挙げている。

若い頃に読み、あまりにも自分たちに当てはまる、と感じた鈴木は、「こうはなるまい」と誓ったという。ちなみに丸山は、これらの特徴は左翼の活動家も陥る傾向だ、とも記している。

個人の命を超えた大義や絶対性があると信じる右派思想は、人命尊重と啓蒙的理性を重んじるリベラリズムとはどこまでも相いれない。しかし、スターリニズムから脱却したはずの新左翼の活動家たちも、暴力とテロを肯定していたことは周知のとおりだ。

1972年2月19日から2月28日にかけて連合赤軍が立てこもった「あさま山荘」=長野県軽井沢町

1972年2月19日から2月28日にかけて連合赤軍が立てこもった「あさま山荘」=長野県軽井沢町鈴木が信奉した神道家・右派思想家の葦津珍彦(あしづ・うずひこ)は、浅沼事件の心理的側面を「非合理なるものへの憧れ」と看破した。そのうえで、右翼テロだけでなくフランス革命や左翼運動にも「生命を超えた価値」を求める以上は政治信条の根底に同じような暴力性が潜在する、と指摘し、政治と暴力の不可分性とテロリズムの本質を考察した。

左翼でも右翼でも、一つの政治的信条というものの根底にはテロへ走る本質の潜在するのを否定しがたいと思う。文明下の政治思想は、公然とテロの正当性を主張することをさける。しかしながら、政治的信条そのものに潜在するテロリズムは、信条と信条との対決が、高度の緊張を呈する時には、忽然としてその姿を現わして来るのだ」(『土民のことば─信頼と忠誠との情理─』

葦津の論は一見テロを擁護しているように読めるが、そうではない。非合理な情念の連鎖・継承が生む、特に日本的なテロの発生メカニズムを見つめることでしかテロを防げない、という主張だ。福岡の神官の家に生まれた葦津は、若き日に共産主義運動に身を投じ、左派思想にも通じていた。

葦津珍彦

葦津珍彦山口二矢が犯行前に所属していた大日本愛国党の総裁・赤尾敏は、戦前はトルストイズムに傾倒する社会主義者だった。結核療養のため10代後半を過ごした三宅島には浅沼稲次郎の生家があり、交流もあったという奇縁だ。

「街宣車」というスタイルを発明し、戦後最も有名な右翼の一人でもある赤尾は、自分と同じく戦中に弾圧された浅沼や共産党の宮本顕治のことを「敵ながらあっぱれ」と評価していた。同じく右翼の大物思想家、影山正治(三島由紀夫『豊饒の海』第二巻『奔馬』主人公のモデルとされる)が、獄中死した小林多喜二の不屈性を認めていたように。

三島は東大全共闘との問答で「私は右だろうが左だろうが暴力を否定したことは一度もない」「『天皇』と諸君が一言言ってくれれば、私は喜んで諸君と手をつなぐ」と語ったように、新左翼へのシンパシーを持ち続け、武装闘争路線も擁護した。

赤軍派によるよど号ハイジャック事件で「先を越された」衝撃が三島の決起を促し、その三島事件を「骨のない左翼人への警告」と受け止めた岡本公三は出国し日本赤軍として国際テロに走る。

韓国・金浦空港でよど号から乗客を降ろすとき姿を見せた赤軍派=1970年4月3日

韓国・金浦空港でよど号から乗客を降ろすとき姿を見せた赤軍派=1970年4月3日三島とともに割腹自殺した森田必勝は中高時代、浅沼稲次郎の熱心な支持者で、山口を「暴漢」と非難していた。浅沼に憧れその母校である早稲田に進んだ森田を民族派の活動に引き入れたのは、前述のとおり鈴木だ。

野村秋介は「三島由紀夫の叫びが〈狼〉にこだまし、さらにその反響が右翼に戻ってくる」と語った。

左右の枠を飛び交えた情念の連鎖が、ここにはある。

岡本の渡航費用を支援した新左翼シンパの若松孝二監督は、『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』(2008年)の後に『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』(2012)を撮った。冒頭シーン、純白のシーツを引き裂き天井に結わえる思い詰めた目の少年は、山口二矢だ。そこに浅沼稲次郎の演説がかぶさり、さらに三島の『憂国』の原稿が映る。

若松は一水会40周年大会に参加した1カ月後に急逝した。訃報を聞いた鈴木は言葉を失った。

「ずっと山口二矢の背中を追ってきた」鈴木は、自分が非日常を渇し「連鎖する情念」のスパークに容易に感電し得ることを自覚していた。それは、テロや暴力の肯定と紙一重の危うさをはらむ。

右翼団体「大悲会」代表の野村秋介。63年の河野一郎邸焼き打ち事件、77年の経団連占拠事件で服役、93年に朝日新聞東京本社で短銃自殺した

右翼団体「大悲会」代表の野村秋介。63年の河野一郎邸焼き打ち事件、77年の経団連占拠事件で服役、93年に朝日新聞東京本社で短銃自殺しただからこそ強く自らを戒めていたように思う。

葦津は、人間の本性にある非合理への憧憬や冒険主義的性向を認めたうえで、それを馴致する術を学ばせることこそ必要だとした。そして、テロ防止に有効なのは、啓蒙よりも、自由討議によって政治的信条を異にするもの同士が交流し政治的不信を解消し合うことだと説いている。

深い付き合いだったとは決して言えないが、私の知る鈴木邦男という人は、生来必ずしも社交的な人ではなかったように思える。分け隔てなく様々な人と交流し対話を続けたのは、それも自らの義務と課していたからだろう。

晩年はいかにも「老賢人」という言葉が似合う風采だった。その「愛」の対象だった「日本」は、もはや以下のような本居宣長的なものになっていたようだ。

原理ではなく応変、構築より生成、本質より実存、中心より周縁、大陸的でなく島国的、統治権の総覧者ではなく社稷の守り神としての天皇(すめろぎ)、マッチョイズムではなくたおやかでフェミニンなもののあはれ……それこそが保守すべき日本の源流ではないか、と。

三島は最後にそこからどんどん離れミリタリーなものに近接した。だが鈴木はとどまった。いや、回帰したのかもしれない。

ヘイトスピーチ規制をめぐる議論に参加する鈴木邦男さん。左派やリベラルの論客とも積極的に交流、議論した=2015年6月11日、東京都文京区

ヘイトスピーチ規制をめぐる議論に参加する鈴木邦男さん。左派やリベラルの論客とも積極的に交流、議論した=2015年6月11日、東京都文京区日本に不都合な言説すべてに「反日だ!」と反応する夜郎自大な「愛国者」を鈴木は確かに批判し、「愛国心はならず者の最後の、いや最初の避難場所」と言った。それも戦前右翼の系譜からすれば不思議ではない。葦津珍彦は朝鮮への神道の押しつけに反対し、満州国の「五族協和」を偽善の旗だと切り捨て、1937年の上海戦線視察後は「この日本軍を皇軍と僭称する事を天は赦すであろうか」と怒りを込めて記している。

老いて枯れて丸くなったことも含め、様々な意味で、やはり鈴木はどこまでも日本的な「右」の体現者であり思想家だったと私は考えている。

ここ数年は連絡を取ることじたい難しくなっていたが、安倍晋三元首相銃撃事件を受けて、真っ先に話を聞きたい、という思いがよぎった。暴力を否定したことは言うまでもないだろうが、山上徹也被告を突き動かしたものと、その行動の意味について、鈴木ならではの何らかの言葉を紡いだはずだ。

安倍元首相を銃撃し、取り押さえられる山上徹也被告=2022年7月8日午前11時30分、奈良市

安倍元首相を銃撃し、取り押さえられる山上徹也被告=2022年7月8日午前11時30分、奈良市青年将校の決起が続いた1930年代と同様の議会不信、経済格差の拡大、社会集団間の断絶、対話や議論の拒絶どころか忖度と自主規制による言論の閉塞……。この国の現状を見れば、暴力とテロのメカニズムがなお消えていないことを、鈴木は嘆いたかもしれない。

そして、事件とともに亡霊のように再浮上した「勝共」「反共」というキーワードが図らずも示したことがある。

新左翼運動はとうに潰え、冷戦終結とともに共産圏も事実上消えた。しかし、左派が激しく対峙し、三島が唾棄し、鈴木が闘ってきた、共通の敵であったはずの「対米従属」は、まったく過去のものになってはいない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください