児童福祉法及び精神保健福祉法違憲訴訟の原告・高校生の体験が投げかける問題とは

2023年02月11日

「グローバルダイニング訴訟のニュースを見てきました。先生ならやってくれるんじゃないかと思って」

私の事務所でそう切り出したのは現役の高校生(当時17歳)だった。

彼の相談を一通り聞いた私は、血の気が引くでも、怒りで汗が噴き出るでもない、何とも言えないやや空気が薄いような息苦しさと、今まで言語化できずに空中にバラバラと浮いていたこの社会に対する漠然とした違和感が、スーッと磁石で引き寄せられるように繋がっていく感覚を覚えていた。

違和感のパズルが組み合わさって浮かび上がるのは、「人権後進国ニッポン」の姿である。

日本は飢餓や内戦があるわけでもなく、政府批判をすれば投獄されるような環境ではない。しかし、日本国憲法を掲げ、普遍的な個人の尊厳と法の支配を謳う国家にもかかわらず、実のところ、自分の意思とは関係なくひっそりと社会の周縁化してしまった人々の人権については、あまりに光が当たっていない。その点をとらまえて、あえて「人権後進国」と言う。

そんななか、冒頭の高校生はある一つの「社会的な立場」を得て、異議申し立てに踏み切った。今年1月17日に東京都等を相手に提訴された、児童福祉法及び精神保健福祉法違憲訴訟の「原告」としての立場である。

私が担当弁護士となったこの訴訟は、我々が何となく当たり前だと思っていた、「自己決定」「家族」「地域社会」「子どもの権利」「障がい者の権利」などについて、根底から「本当にそうだっけ?」という問い(自問自答?)を迫るものだ。後景には、「先進国」を気取る我が国と日本国民一人一人が、どれだけ他者に対して冷たいか、「うすうす気づいているけど見て見ないふりをしている」ことがたくさんあるのかという地平が広がる。

高校生はどんな目にあったのか。なぜ、訴訟を起こしたのか。被害を受けた当時、13歳だった原告本人の“いたみ”を追体験しながら、私たちが社会に投げかけたい様々なエッセンスを感得していただければ幸いである。

事件当時13歳であった原告は12歳のとき、離婚した両親のうち母親に引き取られ、同居生活を送っていた。原告と母親は毎日のように喧嘩(けんか)、否、喧嘩と呼べる程生半可ではない衝突を繰り返していた。

2017年8月のある日、些細(ささい)なことで言い争いとなった結果、母は原告に水筒を投げつけ、原告は頭に7針縫う外傷を負う。事を重大とみた警察及び児童相談所(児相)は、原告を児童福祉法上の一時保護措置に付した。

本来、原告は保護“される”立場のはずだ。しかし、このときの一時保護所の環境は、まるで「刑務所=囚人のような」ものであった。それへの反発と違和感が、本訴訟の“種火”となることは付記しておく。

この一時保護が終わった後も、原告と母の関係は変わらず、“地獄のような普通の日々”が流れていく。一時保護の後の児童相談所の面談記録を見ると、「シングル」として原告を養育していた母親は、加速度的に原告を「手に負えない」と評し、「疲れてしまった」「親権を変更したい」と訴えている。

これに対して児相は、精神科の受診及び診断もないまま、「本児については医療での関わりが必要であること、そのためには精神科への入院が必要」として、「精神科への入院の際には、行動制限や拘束、隔離、服薬をすることもあることの同意が必ず必要であるので、母として判断をして欲しい」などと、積極的に原告の精神科病院への入院を誘導している(児相指導経過記録票より)。

原告を保護していたはずの児相によって、原告が知らぬ間に着々と強制入院のレールが敷かれていったのである。

そして「Xデー」は訪れた。2018年2月1日、原告がいつものように中学校に登校しようとすると、自宅前に見知らぬ大人が10人ほどいた。「事件でもあったのかな?」と思ったのもつかの間、うち一人が「一時保護します」と告げ、背負っていたリュックを奪われた原告は数人に担がれた。激しく抵抗した際、制服のブレザーのボタンは引きちぎられた。

車内では行先は告げられることはなく、原告が「学校に行くからここで降ろしてほしい」と懇願しても、「もう無理だよ」と相手にされなかった。

目的地に着く数分前に「病院に行く」とのみ告げられた。裏口から診療室のようなところに連れていかれ、椅子に座らされた。「ここは精神科です」。自分がどこに連れてこられたのか、初めて知った。

精神科病院に連行された原告は、本来あるべき医師の診察もなく、3分程度の問答の後、隔離室に連れていかれた。隔離室は、大きな閂(かんぬき)が二つもついた二重の扉で厳重に外界と遮断され、排泄も含めすべての行動を監視することのできるカメラと収音マイクが設置されていた。

なぜ、こんな所にこなければならないのか。いつまでこの拘束状態は続くのか。漠然とした、しかし強い恐怖と不安が去来する。することのない隔離室の中で、置いてあったティッシュ箱のケースの裏面の注意書きを繰り返し読んだ。気を確かに保つためにできることは、それぐらいしかなかった。

その後も、入院に反対し抗議していた原告の父との面会や通信は、すべて拒絶・遮断された。情報公開請求で入手した診療記録や児相の記録によると、入院直後に担当医師は「目立った精神症状は認められない」「本人に問題はない」「情緒障害のレベルにない」「病院としては何もやることが無い」と明確に診断・記載しているにもかかわらず、である。彼がその週の休みに中学校の同級生と約束していた映画鑑賞、中心となって計画した校外学習、月末の期末試験もすべて、児相及び病院によって却下された。

「脱走するしかない」と原告は決意する。今後の病院による脱走対策、及びさらなる入所者への権利制限の助長への危惧から詳細は記載しないが、原告は脱走に成功する。

彼は父の自宅になんとかたどり着く。そして数年後、本訴訟の原告として私の事務所を訪れることとなった。

ちなみに、強制入院の数年後、原告は自ら情報公開請求をすることで、後になって母と児相によるXデーまでの綿密なやりとりや、母による入院及び身体拘束への同意の存在を知る。強制入院当時は、母の同意の存在は知らなかった。

大人10人に担がれ、車に押し込まれそうになりながら、ドアにしがみついて抵抗した彼はこう叫んだ。

「お母さん!」「お母さん!」「お母さん!」

名を呼ばれた母の言葉は、入院数日後の児相との面談記録にこう記されている。

「ほっとしていると思ってはいけないと思いながらも、正直ほっとしている」

motioncenter/shutterstock.com

motioncenter/shutterstock.com上記のような嘘のようなホントの話が、21世紀の日本で日常的に行われている。世界に目を向けると、やはり日本の風景が異常であることが理解できる。

我が国では、医療的な理由ではなく、たとえば家で「手に負えない」家族の「厄介払い」として、「本人の同意」なく精神科病院に入院させる「社会的入院」が戦後、現在に至るまで深刻な社会問題として認識され続けていた。

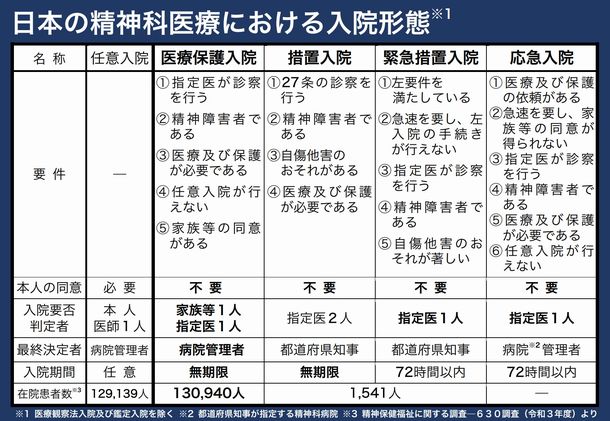

人口100万人あたりの同意なき非自発的入院者数は、欧米の約70人に対して日本は約1000人と“けた違い”の数である(Saize Hj, et al Epidemiology of involuntary placement of mentally ill people across the European Union, Br J Psychiatry(2004 164-166)。また、日本の抱える精神病床数は34万床で、これだけで世界の精神病床の5分の1を占めてしまう(2017年)。

人口100万人あたりで1日の入院中の身体拘束率についてみても、日本98.8人、オーストラリア0.17人、アメリカ0.37人、ニュージーランド0.03人と、ニュージーランド3000倍の身体拘束数だ(2017年)。2021年、厚労省による精神病床実態調査では、身体拘束のうち約3割で1週間以上の拘束指示が行われ、最大日数はなんと15年半(5663日)であった。

先進国の中で日本だけが本当に精神病患者が著しく多いのだろうか? 答えは「否」である。その元凶となっているのが、たった一人の精神科医の判断と「家族等の同意」のみで公権力によらずに本人の意思に関係なく行われる精神保健福祉法上の医療保護入院である。

精神科医2人の診断と自傷他害のおそれを要件とする措置入院制度の利用者数が約1541人なのに対して、医療保護入院は13万940人と、自己の意思で入院する任意入院(12万9139人)よりも多い(令和3年度・厚生労働省「精神保健福祉資料(630調査)」)。

このことは、1980年代から国際的にも問題視されており、数度の法改正を重ねたものの、医療保護入院制度については改善が見られないばかりか、同制度を利用した入院者数は増加傾向にすらある。旧優生保護法時代には、障害者を医療保護入院させて不妊手術を行っていた事例もたくさん報告されている。「強制入院大国」ニッポンとさえ言える状況に、日本国憲法を掲げる国に住む者として閉口せざるを得ない。

政治の不作為も明らかだ。2022年9月、国連障害者権利委員会によって障害者権利条約の実施状況についての調査報告が行われ、医療保護入院制度の人権侵害への強い懸念と共に廃止が勧告されたにもかかわらず、直後の臨時国会では、医療保護入院のオプションを増やす(入院させやすい)法改正を行い、逆ベクトルに後退するありさまだ。政治は、子どもの「最善の利益」を図り、障害者の人権を保障する歯止めになり得ていない。80年代以降の議論の中で、より権利制限的でない手段(制度改善策)は出尽くしており、それを採用すればよいだけなのに、である。

ちなみに、今まで何回も法制度が障害者の人権保障的な改善を妨げてきた。立ちはだかるのが、設立趣意書で、精神科病院を「常に平和と文化の妨害者である精神障害者に対する文化的施設の一環」と表する日本精神科病院協会(日精協)である。会員病院の病床数は日本の精神科病床総数の85%を占めており、同協会が日本の精神医療行政及び政策に強い影響を与えてきたことは触れておくべきだろう。

くわえて、精神科救急病棟(スーパー救急)の高額診療報酬の要件で「年間入院患者の6割以上が非自発的入院(任意入院ではない入院)であること」とされていることから、病棟維持のための強制入院が常態化し、患者本人の精神状態よりも精神病院のベッド稼働率が入院の要否を決めるといわれるような経済的事情も見逃せない。

さらに、精神福祉行政が「家族から地域へ」とスローガンとは裏腹に、「伝統的家族観」から派生する社会の厄介者は家族が面倒を見るべき」という戦後日本型福祉“社会”の発想が根強いこと、また、地方創生をしり目に孤立・先細りする「地域」がスローガンを受け止め切れていない結果ともいえる。

要は、日本社会の「病理」が重層的に重なり合っているのである。

精神保健福祉法は33条1項1号の医療保護入院の要件として、①「精神障害者」であること、②医療保護のために入院の必要があると認めること、③任意入院が行なわれる状態にないと判断される者で、④家族等のうちいずれかの者の同意がある、ことが要件とされている。

本稿では詳述する紙幅がないが、今回の提訴で私たちは、入院前に診療・診断がないことや、入院後の診断でも本人に精神医療上の問題がない時点で、精神保健福祉法33条1項1号の医療保護入院の要件を欠き違法である。児相による一時保護も、その態様や目的において違法であると主張している。

詳しくは筆者作成の訴状をご覧いただきたい。

Rashevskyi Viacheslav/shutterstock.com

Rashevskyi Viacheslav/shutterstock.comさらに、話は今回の一時保護&入院処分だけではなく、その根拠とされた児童福祉法及び精神保健福祉法の違憲性へと進む。

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください