ラディカルな変革と穏健な「緑の成長」は相いれないのか?

2023年02月09日

日本政治はその展望が見えず、与野党の対立軸は漂流を続けている。先行きの見えない時代にあって、人々はその不確実性に耐えられず、未来を示す大きなビジョンへの渇望が高まっている。

このような渇望は、与党への不満はもとより、明確な対立軸を示せない野党へのいら立ちとして現れている。メディアや評論家の論調を見れば、野党に長期的な将来ビジョンを提示せよと要求する論説が繰り返されている。

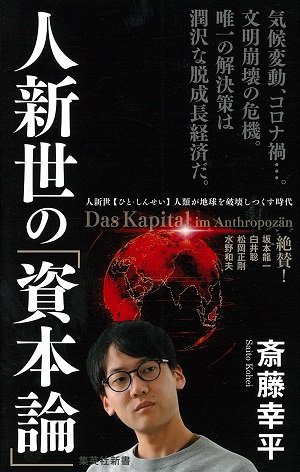

現在の論壇にあって何かしらのビジョンを示す議論があるとすれば、その筆頭格は斎藤幸平氏の主唱する脱成長コミュニズムであろう。脱成長コミュニズムは、ポストモダンの席捲以来、久しぶりに出てきた「大きな物語」といえる。

本稿は斎藤の主張に即して脱成長コミュニズムの内容を吟味し、それが日本社会を導くビジョンたりえるかを検証したい。

SDGsは「大衆のアヘン」であるという挑発的文言から始まる『人新世の「資本論」』(集英社新書、2020年)は、資本主義の限界を警鐘しつつ、後期マルクスのなかに定常型社会への視座を見出し、それを気候変動に応用する警世の書であった。人間への搾取を尽くした資本主義が、今や地球環境の掠奪を通じて気候変動を引き起こしているという問題提起は重く受けとめられるべきである。

このような二項対立に則り、SDGsに対して脱成長が、気候ケインズ主義に対して革命的コミュニズムが、議会政治に対して社会運動が、リベラルに対して左派ポピュリズムが、ピケティに対してエコロジー的に再解釈されたマルクスが対置され、前者の生半可さに対して後者の力強さが浮き彫りにされつつ、読者はその力強い筆致とともに「ラディカルな社会変革」へのインスピレーションへと誘われることになる。

このような問題設定が閉塞した思想状況を活性化させ、私たちの政治的想像力を豊かにしてくれる意義は大きい。しかし、斎藤の議論に感じる難点は、そのエッジの効いた問題提起のあまり、あたかも「穏健な政治改良」と「ラディカルな社会変革」とが両立しないもの、二者択一のごとく提示される点である。

転じて、議会政治を通じてグリーン・ニューディールを進めるような具体的改革は無意味で不必要だといったメッセージになりかねない。そうであれば、その議論は「ラディカルな社会変革」をもたらすどころか、ただでさえ困難に直面する「穏健な政治的改良」さえをも萎えさせる機能を果たしかねないであろう。

以下では、第一にグリーン・ニューディールと脱成長コミュニズムとの関係、第二に「政治主義」と社会運動との関係をめぐって、斎藤の主張に対して率直に疑問を投げかけることによって、議論を深めるための材料としたい。

第一に、グリーン・ニューディールと脱成長コミュニズムとの関係をめぐってである。

斎藤の整理においては、グリーン・ニューディールと気候ケインズ主義、そしてSDGsは一連の政策的パッケージをなしている。すなわち、グリーン・ニューディールとは財政出動によって再生可能エネルギーや電気自動車を普及させ、それによって雇用と有効需要を作り出す試みである。これは政府の公共投資によって環境分野での経済成長をもたらそうとする点で気候ケインズ主義とも言い換えられ、それを側面から正当化するのがSDGsであった。

これら気候ケインズ主義の一連の試みに対して、斎藤の評価は極めて渋い。一方でグリーン・ニューディールは現実的には「不可欠」とされるものの、議論の力点はむしろその限界や欺瞞に向けられており、総じてそれは経済成長至上主義の現実を覆い隠す「現実逃避」とされる。

また、「緑の経済成長」は先進国のエコな生活のための費用を周辺国に転嫁し、アジアやアフリカへのあらたな掠奪や支配を強化することになる。そのような帝国主義的試みを糊塗するのがSDGsであり、それが環境配慮を装う「グリーンウォッシング」として機能する。したがって、「気候ケインズ主義の目的は『気候正義』を実現することではなく、既存の権力・支配関係を新しい環境下において維持・強化すること 」とされるのであった。

電気自動車(EV)の戦略を発表するトヨタ自動車の豊田章男社長= 2021年12月14日、東京都江東区

電気自動車(EV)の戦略を発表するトヨタ自動車の豊田章男社長= 2021年12月14日、東京都江東区もとより、グリーン・ニューディールに対する斎藤の評価は二面的ではあり、太陽光発電や公共交通の拡充などは肯定的に位置づけられている。SDGsに対する斎藤の評価も巧みにその両義性が留保されており、「不十分だがないよりまし」と「ないよりましだが不十分(時にむしろ有害)」とのあいだを、後者にはるかに強い力点がおかれる形で浮遊している。

しかし、斎藤の議論の問題点は、グリーン・ニューディールのポジティブな側面を促すことではなく、むしろそのネガティブな可能性を強調することで、それとの比較において脱成長コミュニズムの優位性が導き出されるという筋書きになっていることであろう。

ここにおいて、気候変動対策にむけた漸進的取り組みと革命的態度決定、すなわち「穏健な政治改良」と「ラディカルな社会変革」とは決定的に分断され、相互の連続性や共闘可能性は捨象されてしまう。さらには、SDGsが「無意味」とされるのならまだいいが(「無意味」であれば単に無視すればよい)、積極的に「有害」とされてしまえば、「ラディカルな社会変革」にとってそれは攻撃や抹殺の対象となってしまうであろう。読者にそのような態度決定を迫る先に、現実を変革する建設的展望が拓けるとは思えない。

2019年12月にマドリードで開かれたCOP25では、環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんが演説した=2019年12月11日、松尾一郎撮影

2019年12月にマドリードで開かれたCOP25では、環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんが演説した=2019年12月11日、松尾一郎撮影グリーン・ニューディールと脱成長コミュニズムとをあたかも対抗的なものとして論じるのではなく、むしろ双方を部分的に交わる二つの楕円と捉え、その重なりあいを大きくしていくアプローチが必要ではないだろうか。たとえば社会学者の広井良典は「緑の成長」と「脱成長」との連続性を次のように指摘している。

広井によれば、環境への負荷を最小限にしながら経済成長を追求する「緑の成長(Green Growth)」と、GDPの増加とは異なる「豊かさ」の指標を志向する「脱成長(Degrowth)」とは、前者がそれでも経済の拡大を志向し、後者がそれから離脱しているという点において、相互に異なる範疇にある。しかし、「現実的には両者(「緑の成長」と「脱成長」)は連続的な面をもっており、今の段階でこの両者のいずれをとるかにこだわるのはあまり生産的でない」とし、「たとえて言えば、それは“野党同士が互いの方針の違いにこだわり対立する結果、永遠に政権をとれない”状況と似ている 」と指摘している。

すなわち広井においては、「大きく見れば、持続可能性あるいは地球環境の有限性を重視するという基本スタンスにおいて『緑の成長』と『脱成長』は共通しているのであって、究極の姿が『脱成長』であり、『緑の成長』は過渡期的な、移行期の戦略として意味をもつもの」として整理されるのである。

実際、日本の経済成長はすで1%を現実的な目標としており、予見しがたいイノベーションが生じない限り、望むと望まざると広義の「定常型経済」へと移行しているといえよう。とすれば、「緑の成長」を“弱い意味での定常型社会”、「脱成長」を“強い意味での定常化社会”と位置づけ、相互の程度の違いを見極めながら中長期的なビジョンを設定するアプローチの方が適切かつ建設的ではないだろうか。

第二に、社会変革の戦術論、すなわち「政治主義」と社会運動との関係をめぐってである。

斎藤が強調するように、選挙やロビイングは民主主義の一部にすぎず、資本の力に対抗するためには社会運動が必須であり、欧米の左派ポピュリズムの背景には「新しい社会運動」が存在しているという指摘には満腔の同意を示したい。

しかし、ここでもまた、斎藤の議論はいささかポレミックが過ぎて、選挙や議会政治を重視する「政治主義」とラディカルな社会運動とが二者択一のごとく対置される問題設定が迫られてしまう。

斎藤によれば、「政治主義」とは「議会制民主主義の枠内での投票によって良いリーダーを選出し、その後は政治家や専門家たちに制度や法律の変更を任せればいいという発想」だという。そして、議会政治に過度の期待を寄せれば運動の焦点は「必然的に選挙に矮小化」され、その結果、「階級闘争」の視点が消え、「政治的想像力」は狭隘化してしまうという。

とりわけ社会運動な脆弱な日本において、リベラルは選挙や政党ばかりに関心を払って「政治主義の罠」に陥り、自分たちのイメージが悪化するとして社会運動との結びつきを忌避しているという。「そのせいで、資本主義と民主主義の両方が危機に直面した時に、若い世代は、政治でしか世界を変えられないという発想にしがみつくことになる。議会で多数派となって新しい政策を掲げて、制度を変えるんだという発想以外、出てこないのです 」。

このような斎藤の議論に感じる違和感は、現代日本における「政治主義」をめぐる認識である。思うに、斎藤の見ている現在の日本は、若年層が足しげく投票に行き、政治家にロビイングして政治の力を過信する反面、社会運動には冷淡で、抜本的なシステム転換に向けた政治的想像力の乏しい社会のようである。

しかし、安心してほしい。それは杞憂である。なんとなれば、現在の日本において斎藤が危惧するような「政治主義」の傾向は極めて乏しい。近年の国政選挙における20代の投票率はわずか35%前後に低迷し、若者は政党との安定的関係を築けておらず、むしろ「政権を批判する野党」をさえ禁忌している。

欧米のミレニアル世代やZ世代が「ジェネレーション・レフト」として左傾化しているというのに対し、日本のミレニアル世代は、そのおかれた社会的状況において団塊世代よりもはるかに恵まれないものの、その利害を政策に反映させる政治的回路の構築に失敗している 。

すなわち現実の日本は、若年世代が議会制民主主義から遠ざかり、同時に社会運動も乏しい社会なのである。ここにあって、「政治主義」を否定して社会運動を称揚する議論は、おそらく社会運動を巻き起こす力もないのに加えて、本来、それ自体も鼓舞されなければならない「政治主義」をも萎えさせるであろう。今重要なのは、議会政治と社会運動とを二項対立的に捉えることではなく、むしろ逆に、広義の政治参加として双方をともに促し勇気づける姿勢ではなかろうか。

若者の政治参加を促す「NO YOUTH NO JAPAN」代表の能條桃子さん= 2020年7月3日、東京都目黒区

若者の政治参加を促す「NO YOUTH NO JAPAN」代表の能條桃子さん= 2020年7月3日、東京都目黒区斎藤の議論に感じるさらに大きな疑問は、「まずは政治以外の領域での全面的な改革が必要」という発想と、国家の利用価値の承認とがどのように整合するか、という点である。なぜなら、気候変動に対抗するためにはどうしても政府権力の活用が不可避であり、そのためには議会や選挙を通じた「政治」が必要になるからである。

脱成長コミュニズムの基本的な志向は、「国家でも市場でもないところで」、すなわち市民社会の社会運動に依拠しながら資本主義への反転攻勢を仕掛けていくというものである。なんとなれば、気候危機を前にした国家への過度な期待は、かつてのソ連や中国のような強権支配の再来、すなわち「気候毛沢東主義」を招くというのである。

とはいえ、斎藤自身、国家のポジティブな機能を無視しているわけではない。この点について、伝統的な「社会民主主義者」に近いP・メイソンの立場は明瞭であり、国家は社会の改革にあたって「有効な梃」であり、民主的な経済エコシステムを支える「ルール設定者」としての役割が期待されている。斎藤もまた、現実問題としては国家を使わずにポスト資本主義に移行することは「不可能」としており、実際、コロナ危機は斎藤にこのような国家の重要性を再認識させたようである。

気候変動や世界的格差などグローバルな課題に対応するためには、それを「気候毛沢東主義」と呼ぶかどうかは別にして、環境科学者の明日香壽川が指摘するように、各国政府の力がどうしても不可欠なのである。

では、どうすればその政府の方向性を変革し、国家を活用できるのか?

そのためには、端的にいって、選挙や議会を通じて、民衆が行政権力を掌握していくことが必要になる。われわれが国家を使うためには、かつて「新自由主義」が巧みにそうしたように、市民社会の「同意」をとりつけ、代議制民主主義を通じて多数派を形成し、行政権力を行使しなければならない。もちろん、それは社会変革のすべてではない。しかし、避けて通ることのできないプロセスの一つなのである。

言うまでもなく、脱成長コミュニズムという大胆で力強い問題提起の意義は大きい。現代の閉塞感のなかで、それは政治的想像力を羽ばたかせてくれる。小さく縮こまった政治的野心を大きく鼓舞してくれる。脱成長コミュニズムの訴えが巻き起こす未来へのインスピレーションに、私も共感する。

しかし、その主張が論壇における話題を越えて、現実の日本社会を前進させる機能をどれだけ担うかは未知数である。「マルクス復権」の掛け声がむしろ「現実の社会が変えられないことへの代償行為 」(宇野重規)として消費される可能性もあるだろう。

juliawhite/Shutterstock.com

juliawhite/Shutterstock.comもとより、斎藤が政党や政治家に多くを期待していないのと同様、政党や政治家の側が斎藤の議論に現実的なオルタナティヴを期待するのも筋違いかもしれない。しかし、斎藤の議論が政府権力の活用に関わる以上、その範囲内で、政党政治にとってのオルタナティヴ構想として脱成長コミュニズムがどれだけ有効かを問わなければならない。

その上で率直に私の意見を述べるなら、脱成長コミュニズムは野党の指針とはならない。現実の社会は様々な経路依存性の上にあり、前進するにも後退するにも、その幅には一定の限界がある。

たとえば、立憲民主党はじめ政権を担う野党は、様々な基幹産業の支援も受ける。それらの産業には、眼前の条件を与件とすれば、一定の経済成長を前提にしている。もちろん、経済成長の無限追求が生み出す課題は直視しなければならないが、同時に、それらの産業には現に雇用されている労働者がおり、子どもや老人など家族を含めて、その雇用で生活をしている人たちがいる。

そこにあって、仮に野党第一党が脱成長コミュニズムを掲げて総選挙に挑めば、野党陣営は間違いなく壊滅するであろう。鉄鋼や自動車など基幹産業の労働組合は一瞬で野党から離反し、無党派層の要求からも乖離しながら、結果として国民から政権担当政党として見放されるであろう。

たしかに気候変動については捨て身で大きな問題提起をすることになるかもしれない。しかし、その結果として日本政治の与野党バランスは大きく崩れ、ジェンダー平等では今よりもはるかに保守化が進み、憲法改正や防衛費増額においては取り返しのつかない右傾化が進むであろう。これは何も、脱成長コミュニズムに冷や水をあびせるために言っているのではない。現実としてはそうなる、ということを述べているにすぎない。

それゆえ、野党第一党は、現実の選択肢としては脱成長コミュニズムを掲げることはできない。それは、野党第一党にビジョンや哲学がないからではなく、政権を視野に入れる政党としての責任だからである。現実政治に対してラディカルな理想を突きつけるのが哲学者の役割だとすれば、現実政治の確実な前進に責任を持つのが政党の役割というものであろう。地上から足を離せばいくらでも高く(ラディカルに)飛ぶことができる。しかし、地上から足を離せば地上を変えることはできないのである。

党首会談を終え、合意文書を交わす立憲民主党の泉健太代表(右から2人目)と日本維新の会の馬場伸幸代表(同3人目)=2023年1月18日、国会内

党首会談を終え、合意文書を交わす立憲民主党の泉健太代表(右から2人目)と日本維新の会の馬場伸幸代表(同3人目)=2023年1月18日、国会内では、変革の力はどこにあるのか?それは、社会運動と政治との協力しかない。

斎藤はいう。「国家だけでは、資本の力を超えるような法律を施行できない(そんなことができるならとっくにやっているはずだ) 」。たしかにそうだ。しかし、それと同じ理由で、国家を迂回した社会運動だけで「資本の力」なるものを凌駕することもできない。なぜなら、「そんなことができるならとっくにやっているはずだ」からだ。

斎藤はこうもいう。「議会政治だけでは民主主義の領域を拡張して、社会全体を改革することはできないはずである 」。たしかそうだ。だからこそ、議会政治は社会運動の力を必要とする。社会運動の圧力を受けて、それを背にしながらでなければ「資本の力」に対抗できないからだ。

今はまだ姿を見せない未来のビジョンは、「ラディカルな社会運動」と「穏健な政治改良」とが提携し、それに時宜の幸運があわさった時、その厳かな相貌を浮かび上がらせることだろう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください