憲法24条1項の沿革と、しばしば巻き起こる「生殖可能性」論に思う

2023年02月10日

官邸が燃えている。

2月3日、総理大臣秘書官である荒井勝喜氏が、同性婚について記者から問われた際に、「見るのも嫌だ」「隣に住んでいたら嫌だ」などと発言したことを受け、4日、岸田総理は、これを言語道断として更迭した。

岸田総理にしてはそれなりに早い判断だったように思うが、かくいう総理自身も、1日の衆院予算委員会で、同性婚について政府の方針を問われた際に、「全ての国民にとっても家族感や価値観、社会が変わってしまう課題」であるなどと述べていたというのだから、ばつが悪い。

岸田文雄首相と荒井勝喜・前首相秘書官=2022年8月4日

岸田文雄首相と荒井勝喜・前首相秘書官=2022年8月4日「社会が変わってしまうというよりも、変わりゆく社会に総理がついて行けてないだけではないか?」

そう思った方々も少なくないだろう。

「岸田政権は、持続可能で多様性を認め合う社会を目指すと申し上げてきた」とは岸田総理の言葉である。そうであるなら、同性婚について法制化を検討すべきときが来ているのではないか。

しかし、このように述べると、「同性婚を法制化するためには憲法改正が必要だ。同性婚は現行憲法の下では認められない」という意見が聞こえてくる。

その根拠とされるのは、憲法24条1項だ。

【憲法24条】

① 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

上記意見とは、つまりこういうことだ。憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて」成立するとされている。ここで「両性」とは「男女」のことを意味する。そうすると、婚姻は男女の合意がないと成立しないのであるから、同性カップルの場合は婚姻できない、というものだ。

これは論理としては理解できる。そして、実は学説上も、憲法24条1項における「婚姻」とは異性婚を指しているとする見解が通説的だ。

「なんだ、それなら結論は出ているじゃないか」と思われるかもしれない。続けて同性婚反対論者は、次のように言うだろう。

「憲法24条1項の婚姻とは異性婚を指している。よって、同性婚はその対象に含まれていない。そうすると、同性婚を法制化するなら憲法24条1項に反して違憲であるから、認められない」と。

しかし、話はそう簡単ではない。

Angyalosi Beata/Shutterstock.com

Angyalosi Beata/Shutterstock.comところで、憲法24条1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて」成立すると規定するが、どうしてそのような条文になったのか?

まずは、その制定に至る経緯を確認しておきたい。

前提として、現行憲法ができる前に、1898年に制定された明治時代の民法が存在していたのであるが、その民法では、封建的な「家」制度を採用していた。

そこでは、家長である「戸主(こしゅ)」に対して家を統率する権限として「戸主権」を与えており、婚姻は当事者の意思だけでは決められず、「戸主の同意」が必要とされていた。婚姻とは、それをする当事者のためというよりは、「家のためにする」という考え方だったため、家の長であるところの戸主の同意が必要とされていたわけである。

男尊女卑な世相も相まって、特に女性は、自らの意思に反する婚姻を強制されるような立場にあったのだろう。

このような状況を踏まえて、現行憲法は24条1項を規定した。

その趣旨は、次のように説明される。

日本国憲法24条の主眼は、このような戦前の家制度を解体し、個人の尊厳と両性の平等に基づく新たな家族像の構築をはかったこと、つまり家族に個人主義を浸透させることにある。【渋谷秀樹著『憲法(第3版)』462頁 2017年・株式会社有斐閣】

このように、憲法24条1項の趣旨とは、明治時代から続く「家」制度を否定することにあった。

これにより、これまで「戸主の同意がないとできない」とされていた婚姻が、「当事者の合意のみでできる。つまり戸主の同意は必要ない」とされたわけである。

個人の尊厳(憲法13条)を基本理念とする現行憲法からすれば当然の帰結に思えるが、古くから続いてきた家父長制・家制度を否定するという意味では、当時の人々からすればドラスティックな変革であったに違いない。

では、現行憲法は制定当時、同性婚についてどのようなスタンスであったのか。

この点について、札幌地裁令和3年3月17日判決は、次のように指摘する。

昭和22年5月3日に施行された憲法は、同性婚に触れるところはなく、昭和22年民法改正に当たっても同性婚について議論された形跡はない【札幌地裁令和3年3月17日判決から抜粋】

つまり、現行憲法の制定当時、同性婚についてはそもそも議論の対象になっていなかったということである。

とすれば、憲法24条1項が「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定していることをもって、「同性婚は禁止されている」とまで読み込むことはできないだろう。

そうであるならば、現行憲法下において同性婚を認めたとしても、憲法24条1項に反するとまでは言えず、憲法改正も必要ないというべきであろう。

9日、公明党の北側一雄副代表は、記者会見において、憲法24条1項について、「同性婚を排除するような規定ではないと理解している。憲法改正しないとだめだという趣旨ではない」と述べているが、その発言趣旨としては、これまでに拙稿が述べてきたところが妥当しているものと思われる。

ところで近年、同性婚を巡っては注目すべき裁判例が出ている。

まず、札幌地裁令和3年3月17日判決は、次のように述べて、民法及び戸籍法が異性婚のみを認めていることを憲法14条1項(法の下の平等)に違反するとして、違憲であると断じた。

以上のことからすれば,本件規定(筆者注:民法及び戸籍法が異性婚のみと認めていること)が,異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても,その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず,本件区別取扱いは,その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。

したがって,本件規定は,上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。【札幌地裁令和3年3月17日判決から抜粋】

札幌地裁判決後、「違憲判決」と書かれた紙を掲げる弁護士=2021年3月17日、札幌市中央区

札幌地裁判決後、「違憲判決」と書かれた紙を掲げる弁護士=2021年3月17日、札幌市中央区さらに、東京地裁令和4年11月30日判決も、それに続くかのように、同性カップルが家族になるための法制度が存在しないことは、その「人格的生存に対する重大な脅威、障害」であり、個人の尊厳に照らして合理的な理由があるとはいえず、憲法24条2項に違反する状態である、と判断した(第二東京弁護士会会長談話から引用)。

このように、近時の裁判例は、同性婚を認める方向へ舵を切り始めたといえる。

また憲法学者の間でも同様に議論が活発になってきつつあるようで、次のような指摘が見られる。

憲法24条に関わってはさらに、いわゆる同性間婚姻の許容性についても議論されつつある。同条は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定しており、異性間の婚姻を前提としているように読める。しかし、同性間婚姻を禁止する趣旨まで含むものではなかろう。そうだとすれば、憲法13条を根拠として、同性間婚姻を認めることが可能となろう。【安西文雄ら著『憲法学読本 第3版』118頁、2018年11月・株式会社有斐閣】

通説・判例・政府解釈は、同性婚違憲説をとっていない。むしろ、同性カップルの保護不足に違憲の疑いが強まっている。婚姻は個人のアイデンティティーのよりどころ、生活基盤となり得る重大な事項だ。婚姻するかしないかは自由だが、「その選択権がそもそもない」という状況は、早急に解消すべきだろう。【木村草太著『憲法学者の思考法』125頁 2021年2月・青土社】

このように、学界においても、同性婚を認める解釈は見られる。

これまで憲法の基本書においては同性婚に関する記述は少なかったといえるが、これから議論が活発になるに伴い、状況は変わってくるものと思われる。

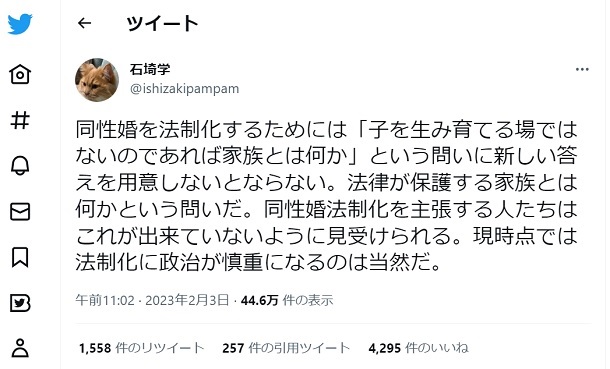

ところで、同性婚に関する世間の受け止め方はどうなのだろうとツイッターを見ていたところ、龍谷大学法学部教授である石埼学氏のツイートが目に入った。曰く、次のとおりである。

同性婚を法制化するためには「子を生み育てる場ではないのであれば家族とは何か」という問いに新しい答えを用意しないとならない。法律が保護する家族とは何かという問いだ。同性婚法制化を主張する人たちはこれが出来ていないように見受けられる。現時点では法制化に政治が慎重になるのは当然だ。

憲法学者も様々ということか。当然、いろいろな意見があってよい。ただ、私なりに思うところがあったので、石埼学氏の見解について異論を述べたい。

石埼学氏は「家族とは子を産み育てる場である」と考えているようである。しかし、子がいない家族などたくさんある。もともと子はもうけないと決めている家族もあるだろうし、様々な事情で子をもうけることができない家族もあるだろう。

この点、最高裁は、婚姻について「婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもつて共同生活を営むことにある」としており、子の有無を本質としていない(最高裁昭和62年9月2日大法廷判決)。

また、札幌地裁令和3年3月17日判決は、次のように指摘している。

明治民法においては,その起草時から,子をつくる能力を持たない男女であっても婚姻をすることができるかという検討・議論がされていた。婚姻の性質を,男女が種族を永続させるとともに,人生の苦難を共有して共同生活を送ることと解すべしとの見解があった一方で,男女が種族を永続させるとの定義は,老齢等の理由により子をつくることができない夫婦がいることを説明できないとの反対の見解が示された。また,子をつくる能力がない男女は,婚姻の材料を欠き,その目的を達し得ないから婚姻し得ないとの見解が示された一方で,そのように婚姻を理解するのは明治民法の趣旨に沿ったものではなく,婚姻とは両者の和合にその本質があり,子をつくる能力は婚姻に必要不可欠の条件ではないとの反対の見解が示された。このような議論を経て,明治民法においては,婚姻とは,男女が夫婦の共同生活を送ることであり,必ずしも子を得ることを目的とせず,又は子を残すことのみが目的ではないと考えられるに至り,したがって,老年者や生殖不能な者の婚姻も有効に成立するとの見解が確立された。【札幌地裁令和3年3月17日判決から抜粋】

要するに、石埼学氏は「同性婚を法制化するためには『子を生み育てる場ではないのであれば家族とは何か』という問いに新しい答えを用意しないとならない。」などと主張しているが、そのような議論は、明治時代になされていた埃を被ったテーマであるということだ(しかも、結論としても否定されている)。

それを令和のこの時代に、さも新しい論題であるかのように問題設定することに合理性はあるのだろうか?

さらに石埼学氏は、次のようにも述べる。

同性愛という愛のありかたは個人の自由でありそれを理由に差別されるべきではない。デートすれば良いし、ウェデング(原文ママ)すれば良いし、一緒に住んで助け合えば良い。しかしそれを国家が法的婚姻制度で保護することは全く別の問題だ。生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらないからだ。

私が気になるのは、「生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらない」とする部分だ。これはそもそもの発想が間違ってはいないか。

つまり、石埼学氏は、国家が保護する対象であるか否かは、国家が保護すべき利益(ここでは子孫を繁栄させること)を国家に対して提供できる者であるか否かによって峻別しているように思える。

要するに、「国家にとって利益になる者は保護するが、利益にならない者は保護しない」ということを述べているのではないか。

この考え方では、個々人は国家よりも下の存在になっており、人権というものは、まるで「国家から与えられている」かのように思える。

しかし本来、人権とは、人が国家から後天的に与えられるのではなく、人が生まれながらにして先天的に有しているものである。

そして、国家とは、国家それ自体の繁栄のために存在しているのではないし、ましてや為政者のために存在しているのでもない。そうではなくて、国家とは個々人の人権を守るために存在している。統治機構とはそういうものであって、これは憲法学の「基本中の基本」だ。

「生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらない」などとする見解は、立憲主義の観点から申し上げるならば、そもそもの発想が間違っているように思われる。

「国家にとって利益になる者は保護するが、利益にならない者は保護しない」などという恣意的な考え方こそが、憲法が忌避するそれではないのか。

同性婚訴訟(札幌地裁)の原告のカップル=2021年3月17日

同性婚訴訟(札幌地裁)の原告のカップル=2021年3月17日同性婚を認めるか否かという議論は、しばしばイデオロギーの対立に至る。

保守はそれを否定する傾向にあるし、リベラルはそれを肯定する傾向にある。互いを支持基盤に持つ政治家は、それを失うまいと自らの存在を誇示すべく口角泡を飛ばす。

そうして議論は明後日の方向に向かっていく。

大切なことは、当たり前であるが、LGBTQの方々も全て個人として尊重されるべきで、自らの生を謳歌して幸福を追求してよいのであり、憲法13条の保障が等しく及んでいるということだ。

【憲法13条】

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

婚姻は、それをしたいと望む者にとっては時に希望であり、時にアイデンティティーを形成し、時に人生そのものになることさえある。誰かを守り支えることに喜びを感じる人がいるように、それは生活基盤というだけでなく人格的活動の根本になり得る。

国としては、それを望む者には広く門戸を開いておくべきだ。

少なくとも我々は、「生殖可能性」などという国家から見た計算上の利益によって画されるほど貧しい存在ではないだろう。

憲法が志向した価値とは、より複雑で芳醇なものであったはずだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください