「政党」としての公明党~一学究の徒の政治学研究【22】

2023年03月17日

「論座」では「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」を連載しています。1999年に自民党と連立を組んで以来、民主党政権の期間をのぞいてずっと与党だったこの党はどういう政党なのか、実証的に研究します。今回はその第22回です。(論座編集部)

◇連載「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」はこちらからお読みいただけます。

最高裁判所=2022年8月18日、東京都千代田区隼町(筆者撮影)

最高裁判所=2022年8月18日、東京都千代田区隼町(筆者撮影)この連載ではこの2回、自民一強、野党多弱の要因のひとつと見られる都道府県議選について、多角的に分析してきた。

・都道府県議会はなぜ小選挙区が多いのか?~自民一強、野党多弱の理由を考える

・人口の「縮小」と「偏り」が都道府県議選に与える影響とは~2045年に政党は…

本稿では引き続き公職選挙法第15条第8項(旧第7項)ただし書(以下、「但書規定」と称す)を中心に、都道府県議選について論じたい。

まず前提として、日本国憲法第14条(※)で平等原則が規定されている(※すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。)ことを押さえておきたい。そのうえで公職選挙法第1条は、法の目的として「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」と規定する。

他方、公職選挙法第15条第8項(旧第7項)には、次の但書規定(「ただし、」以下の部分)が挿入されている。

(地方公共団体の議会の議員の選挙区)

第十五条

8 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

この規定の意味するところは、「おおむね」人口を基準とするが、「地域間の均衡」に基づき、人口比例の原則の考え方を変える可能性がある、ということにほかならない。

次に、この但書規定が選挙区定数にどのような影響を及ぼすか、具体的に見ていく。千葉県議会を例に、選挙区の定数について、配当基数を算出して考えてみたい。

なお、配当基数については前回21回に説明をしたが、次の式で導かれる。

配当基数:当該区域の人口÷議員1人当たりの人口※

※議員1人当たりの人口:都道府県の人口÷議員の定数

まず千葉県議1人当たりの人口を算出する。具体的には以下の通り。

628万7034 人(千葉県全体の令和2年国調人口〈速報値〉)÷94人(千葉県議会の定数)=6万6883人

次に、議員1人当たりの人口(6万6883人)から、選挙区定数のもとになる配当基数を計算しよう。船橋市選挙区(船橋市)の場合、次のようになる。

64万2972人(船橋市選挙区の令和2年国調人口〈速報値〉÷6万6883人(議員一人当たりの人口)=9.613

配当基数は9.613。配当基数は、小数点以下を処理(0.5未満は切り下げ、0.5以上は切り上げ)した上で、「基本的に」各選挙区定数(理論値としての人口比)となる。船橋市だと10となる。

つまり、船橋市選挙区は本来10人区で構成されなければならない。だが、現実には7人区である。どうしてそうなるのか?

但書規定を適用して減員選挙区(減員3)となっているからだ。

>>関連記事はこちら

この「からくり」に踏み込む前に、そもそも但書規定はどのような変遷を遂げて今日の条文となったかを見ていく。

占領下の吉田茂内閣期、議員立法で制定された公職選挙法(昭25法100)は、都道府県議会議員の各選挙区定数について、人口に比例して条例で定めることを原則(※)とした(※第15条第7項「各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議員の数は、人口に比例して、條例で定めなければならない。」)。但書規定は、この時点で存在していない。

ところが、佐藤栄作内閣のもと行われた、地方自治法の一部を改正する法律(昭44法2)に伴う改正で、附則第3項に但書規定が下記のごとく加えられた。

(公職選挙法の一部改正)

3 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

第十五条第七項に次のただし書を加える。

ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

さらに公職選挙法の一部を改正する法律(平6法2)で、第15条第7項を第8項に改められ、今日に至っている。なお、但書規定の立法過程については、筆者が論文を発表する予定(投稿済み)である。

但書規定には、都道府県の補完行政、広域行政の役割という統治の考え方と、地域の代表をそれぞれの地域の実情に応じて確保するという「地域代表」の考え方とが併用されている。特に前者の考え方については、前回紹介した特例選挙区でも色濃く反映されていた。

第15条第8項の逐条解説を参照すると、一般に次のように説明されている(黒瀬敏文・笠置隆範[編著]『逐条解説 公職選挙法[改訂版]』ぎょうせい、2021年、pp.152-153)。

昭和四十四年の法改正によりただし書の規定が入るまでは、各選挙区ごとに選挙すべき数は、必ず人口に比例して条例で定めることとされていた。ところが、人口の都市集中化の傾向に伴って郡部の人口は減少の一途をたどり、また都市部においても都心では昼間人口は増加しているのに、常住人口は減少し、周辺部の人口がこれと逆の状況を呈するようになり、常住する住民の数と地方公共団体の行政需要とが必ずしも対応する形とならない事例が相当程度生じてきた。特に都道府県行政の役割が補完行政、広域行政の推進にあることを考えると、従来どおり各選挙区間の定数配分を機械的に人口に比例して行ったのでは必ずしも都道府県行政の円滑な推進が期せられない場合も予想される。 第八項ただし書は、このような行政の実態を考慮して、特別の事情があるときは、ある程度人口比例の原則に特例を設け、それぞれの地域の代表をそれぞれの地域の実情に応じて確保し、均衡のとれた配分をすることができる途を開こうとしたものである。したがって、本項ただし書の特例は、あくまでもこのような特別の事情のある場合に限って適用されるものであり、「特別の事情」に当たるかどうかについては、当該地方公共団体における地域の実情等を十分考慮した上で判断すべきものである。なお、一般的には指定都市と一般市などの地方公共団体の権能差は、「特別の事情」には当たらないものと解されている(平二三、一、二六実例)。また、「特別の事情」のある場合においても、当該地域における従来の沿革等を十分考慮の上、地域間の実質的均衡を図るための最少限度の範囲内にとどめることが望ましい。

要は、「特別の事情」に当たるのか、但書適用の適用が最少限度の範囲内にとどまっているかにある。

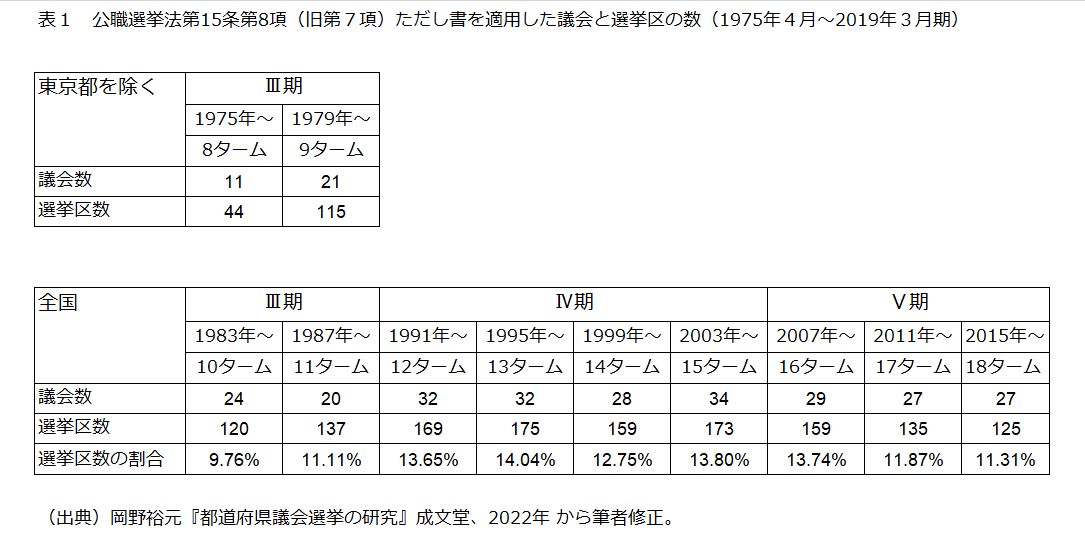

実際、どれくらいの選挙区に適用されたのか。表1は、1975年4月~2019年3月期(8~18ターム)に但書を適用した都道府県議会と選挙区の数である。

表1

表1

表1によると、全選挙区の1割が該当し、「地域代表」の考え方が一定程度適用され続けてきたことが分かる。

リンク先の表2は、1975年4月~2019年3月期(8~18ターム)において、但書規定を適用した個別の議会と選挙区の一覧である。

増員選挙区において、人口比の基数から増員幅が最も大きい選挙区は、奈良県吉野郡選挙区(10~13ターム、基数:3⇔選挙区定数:5)、愛知県名古屋市中村区選挙区(11ターム、基数:2⇔選挙区定数:4)である。増員幅はいずれも2である。

減員選挙区では大分県大分市選挙区が最も減員幅が大きかった。14ターム(減員幅:3.298、基数:16.298⇔選挙区定数:13)、15ターム(3.442、16.442⇔13)、16・17ターム(4、17⇔13)、18ターム(4.037、17.037⇔13)と、減員幅が拡大している。また、個別選挙区名を点検すると、県庁所在地、政令市内、(地方)都市のある選挙区を中心に定数が減らされている。

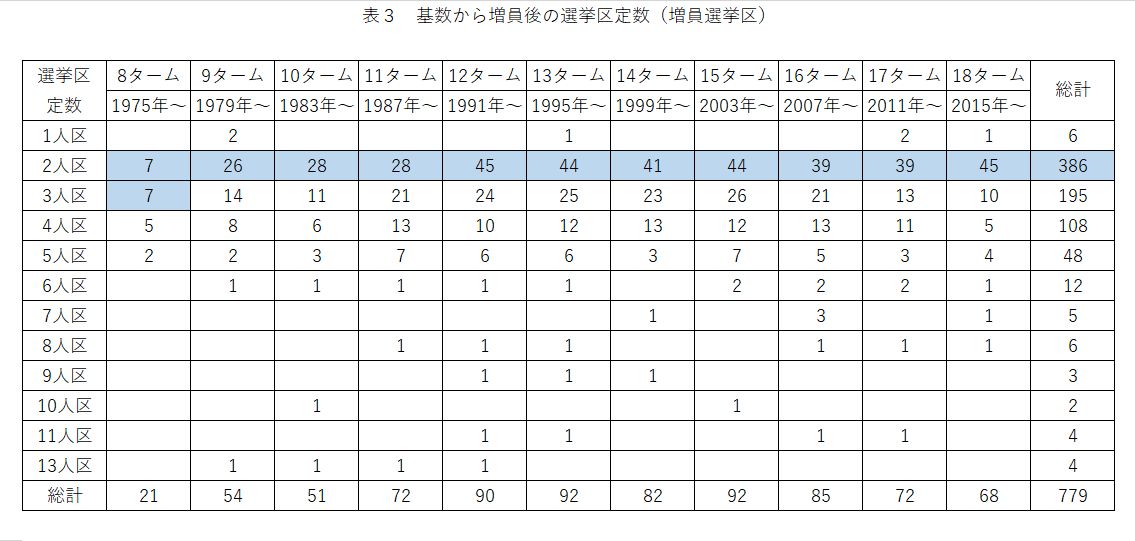

但書規定適用による選挙区定数への影響を調べるため、増員後と減員後の定数内訳を点検する。表3は、基数から増員後の選挙区定数(増員選挙区)である。

表3

表3表3を見ると、本来1人区でも良い選挙区を増員して2人区にしているパターンが圧倒的に多い。

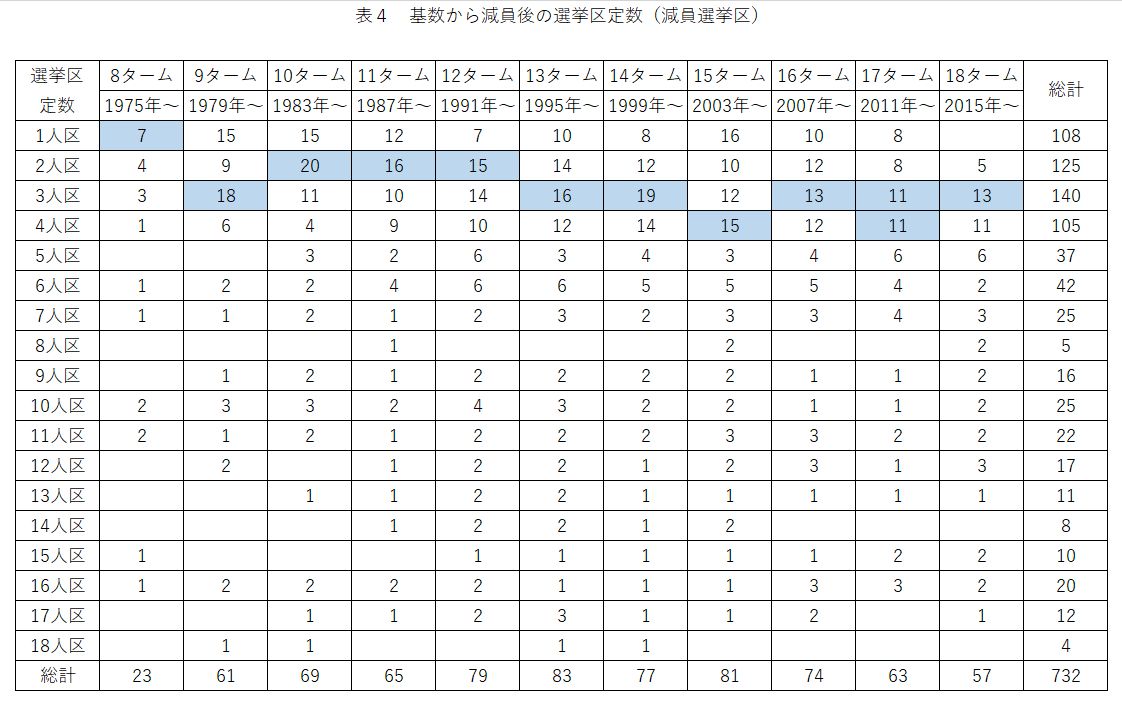

一方、表4は、基数から減員後の選挙区定数(減員選挙区)である。

表4

表4表4を見ると、減員選挙区の選挙区定数は、増員選挙区よりも分散している。全体期間で見て、減員して1~4人区となったパターンが多い。直近の2015年4月~2019年3月期(18ターム)では、3人区と4人区へと減らされている事例だけで約4割も占める。

つまり、但書規定は都道府県議会選挙の2~4人区化を促す要因としても機能してきたのである。

>>関連記事はこちら

但書規定を適用には、「特別の事情があるときは」と条文にあるとおり、積極的な理由付けが求められる。そこで各都道府県が「地域の均衡を図るため」を、どのように説明しているか、時期に関係なく、全国都道府県議会議長会『都道府県議会提要』(全国都道府県議会議長会事務局)を基に確認しよう。拙著の記述をそのまま引用する(岡野裕元『都道府県議会選挙の研究』成文堂、2022年p.138)。

青森県では、「選挙区別の議員定数を人口のみに比例させ、機械的に配分すると、都市部と広い面積を有する農村部に不均衡を生じ、県行政の円滑な推進を阻害するおそれがある」と説明するなど、産業構造と面積を組み合わせて勘案している。愛媛県では、「面積や地域性、有権者の分布或いは産業構造、過疎地の振興、更には東・中・南予ブロックの均衡等、種々の条件を勘案した」とある。ここでは地域ブロックの均衡もその理由となっている。兵庫県は、考慮する案件をさらに細かくしており、「議員1人当たりの面積、各選挙区における担税力、生産性、行政需要度、昼夜間の人口動態等の非人口的要素、人口急増減に伴いその都度選挙区別定数を改正することの地域住民に与える影響、地域の安定した代表性の確保等を考慮」と均衡変数がかなり複雑である。このように「地域間の均衡を図るため」には様々な理由を付すことが可能となっており、その裁量も広く、「特別の事情」が希釈されている。しかし、実際は岩手県のように「定数激変の緩和を図ること」が実態的な理由となっているところもある。背景としては、郡選挙区など農村地域の現職議員の議席を守り、他方で都市地域における非自民系議員の議席増大を阻害する効果があることが考えられる。

具体的にリンク先の表5を見てみよう。2015年4月~2019年3月期(18ターム)において、但書規定を適用して2人区に増員した選挙区の当選党派一覧である。2議席とも自民党、又は自民党と無所属とで分けて議席を得ているパターンが多く、多数派の再生産につながっている。自民党議員は、公明党からも推薦・支持を得ていることが多い。

あわせて考える必要があるのは、公職選挙法の各種規定を併用している点である。例えば「首都圏の保守王国」たる千葉県は、議会定数抑制、特例選挙区、但書適用を併用してきた。

これは、一票の格差の維持、拡大という問題とも密接に関係する。実際、都道府県議会選挙は、憲法第14条第1項(平等権)との関係から一票の価値をめぐる疑義が多数出され、特例選挙区と同様、但書規定も裁判の焦点となってきた。

岩崎美紀子『一票の較差と選挙制度』(ミネルヴァ書房、2021年、p.168)は、「地方議会選挙における定数訴訟と最高裁判決」を一覧表で紹介している。最高裁で扱われた都道府県議選を確認すると、東京都(1981年、1985年、1989年、1993年、1997年、2013年、2017年)、千葉県(1983年、1987年、1991年、1995年、1999年、2015年)、新潟県(2011年、2015年)、大阪府(1999年、2003年)、愛知県(1991年)、兵庫県(1987年)、岡山県(1987年)となっており、東京都と千葉県が圧倒的に多い。最高裁は、1987年兵庫県議選を除き、較差3倍を超えると違法を宣言する(岩崎美紀子、前掲書、p.170)。

Ned Snowman/shutterstock.com

Ned Snowman/shutterstock.com次に、東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例を扱った選挙無効請求事件について、最高裁がどのような解釈をしているか見てみよう(最一判平27・1・15)。

まず、「都道府県議会の議員の定数の各選挙区に対する配分に当たり公職選挙法15条8項ただし書を適用して人口比例の原則に修正を加えるかどうか及びどの程度の修正を加えるかについては,当該都道府県議会にその決定に係る裁量権が与えられていると解される」としており、都道府県議会に裁量権を認めている。

ただし、「条例の定める定数配分が同項の規定に適合するかどうかについては,都道府県議会の具体的に定めるところが,前記のような選挙制度の下における裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決せられるべきものと解される」とし、裁量権が合理的に行使されたか問われる。

都道府県議会の裁量権が合理的な行使といえない場合とは、「一般的に合理性を有するものとは考えられない程度に達して」いること、あるいは「特別の事情があるとの評価が合理性を欠いており,又はその後の選挙時において上記の特別の事情があるとの評価の合理性を基礎付ける事情が失われたとき」である。

合理性を有するものと考えられない程度とはどの程度か。千葉県の事例を扱った『判例時報』に、次の解説があった(「〇千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する条例(昭和四九年条例第五五号)の議員定数配分規定の適法性、合憲性」『判例時報』判例時報社、2296号、平成28年8月1日、p.24)。

①選挙区の人口と配分された定数との比率の最大較差、②人口比定数と現実の定数の隔たりの程度(現定数配分規定による投票価値の最大較差が人口比定数によるそれよりも拡大しているか、現定数と人口比定数が不一致の選挙区の数、人口比定数よりも複数定数が不足する選挙区の数)、③逆転現象(有数・例数、二人以上の顕著な逆転現象の有無・例数)を考慮して検討することになる(綿引万里子・最判解民平5・(下)九六八~九六九)。

かなり抑制的な判断となっている。

>>関連記事はこちら

このように最高裁は都道府県議会に広い裁量権を認めているが、都道府県議会は選挙区を設置する際、但書規定の適用をどのように審議したのだろうか。これも千葉県議会を事例に見てみよう。

2022年10月21日、2023年4月の第20回統一地方選挙(20ターム)に向け、改正された千葉県議会議員の定数及び選挙区に関する条例が公布された。選挙区42・定数94(19ターム)から選挙区41・定数95(20ターム)に変更された。具体的に、流山市選挙区を2人区から3人区に、勝浦市・夷隅郡選挙区(1人区)といすみ市選挙区(1人区)を合区(2人区)している。

同条例は、令和4年9月定例県議会(2022年9月15日~10月14日)において、10月14日に本会議で提出、採決が行われている。県議の「発議案」であり(知事提出は「議案」と表記される)、発議案第1号(公明党提出)と発議案第2号(立憲民主・千葉民主の会提出)は否決、発議案第3号(自民党提出)は可決された。いずれも、委員会付託は省略されている。

発議案第3号の本会議審議を会議録から確認すると、提出者である石橋清孝県議(自民党)の趣旨説明と(A4・2枚の紙に収まる)、みわ由美県議(日本共産党)の反対の討論のみ(A4・1枚ちょっとの紙に収まる)の二つしかなく、スピード採決に至っている。

但書規定に関係する趣旨説明の発言は以下のみである。

しかしながら、議員定数及び選挙区における考えにおいては、県民の声を最大限に受け止め、我々に課せられた責務を果たすためには、人口比例を重要かつ基本的な基準としつつ、地域の行政区画、地勢、交通等の事情などの地域の実情とともに地域間の均衡も考慮しなければならないことは言うまでもありません。

県議会における審議が実質化しておらず(趣旨説明と討論だけでA4で3枚以内に収まる)、会議録から得られる情報も限られる。千葉県議会がどのような合理性から裁量権行使に至ったのか、判別しにくい。

委員会付託も省略され、スピード採決に至った背景には、「その他の委員会」として位置づけられる千葉県議会議員定数等検討委員会(委員数15人)で検討された経緯もあると考えられる。

同委員会は、2021年6月23日から2022年6月8日まで6回開催したが、「各会派の見直し案を検討したところ、定数案については77人から95人、また、選挙区案については、27選挙区から41選挙区と幅に開きがあり、かつ区割りについても相違があるなど、各会派の考え方が異なっており、検討委員会として、意見の一致を見るに至らなかった」(千葉県議会議員定数等検討委員会「千葉県議会議員の定数及び選挙区等に関する報告書」令和4年8月18日、p.1)。このとき同委員会で提出された自民党案は、改正された条例の原案となっている。

但書規定との関係で注目すべきは、第4回検討会(2022年3月1日)における次のやり取りである(同上、p.7)。

(自民党)

それぞれの案があると思うが、地域の声を県政に反映させるには地域に根を張ることが一番大事と考える。

(自民党)立千民、公明党、共産党案に対して

都市部に議員が集中し、地域間の均衡が考慮されておらず、地方の農産物、労働力、観光面と幅広い要望が聞き取りづらくなると思うが、どのように均衡を保つのか。

(立千民)

農村部の人口が減少することによって、議員定数の削減は公職選挙法上、行わなければならないことである。国も10増10減と議論があった中で、衆議院では一票の較差2倍は違憲と判決されたこともあり、民主主義の国である以上、その結果を尊重すべきと考える。我が会派案も農村部に関してできるだけ倍率が少なくならないよう配慮した。

(公明党)

一票の較差を追及すると必ずその課題が生じるが、一票の較差はある程度、是正しなければならない。地域の声をどう聴くかが重要であるが、各市町村にも議員がいるため、県議会議員は各自の選挙区はもちろんだが、千葉全体を見る気持ちで取り組んでいく必要があると考える。

(共産党)

千葉県における農村部が果たしている役割は大変重要と認識している。定数は減らさず、県全体で連携を取りながら均衡を保てればと考える。その上で、一票の較差の問題、1人区をできるだけ無くすよう提案した。

千葉県の自民党案の考え方の根底にあるのは「地域代表」の考え方であり、「地方の農産物、労働力、観光面と幅広い要望を聞き取ること」であった。

自民党本部=2022年10月4日、東京都千代田区、朝日新聞社ヘリから

自民党本部=2022年10月4日、東京都千代田区、朝日新聞社ヘリから以上、都道府県議会の選挙区構成について、3回にわたって論じてきた。そのうえで、選挙区設置について二つ提案したい。

第一に、都道府県議会選挙についても、学識経験者を入れた審議会等の設置を法定化する必要がある。

選挙制度や区割りを扱う際、国政選挙と都道府県議会選挙で大きく異なるのは、審議会等設置の有無である。国政選挙の場合、選挙制度審議会(選挙制度審議会設置法(昭36法119))、衆議院議員選挙区画定審議会(衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平6法3))がある。参議院については、参議院改革協議会(1977年11月に設置)があり(参議院HP「参議院改革協議会」)、選挙制度の在り方について専門委員会を設置して集中的に議論する取組みも行われる(「参議院改革協議会 選挙制度の在り方で専門委設置 集中的に議論」NHK NEWS WEB、2022年12月16日2023年2月8日閲覧)。

他方、都道府県議会選挙については、千葉県の場合、法令等に基づいて設置される各種審議会から抜け落ちている(千葉県HP「審議会等」令和4(2022)年12月20日2023年2月8日閲覧)。千葉県議会議員定数等検討委員会は、委員全員が県議であった。専門家を交えた公聴会も開かれていない。

第二に、デジタル化による住民の議会監視の環境改善を提案したい。

都道府県議会デジタル化専門委員会「都道府県議会デジタル化専門委員会 報告書」(令和3年6月25日)によると、「会議録、議案、報告書、議事日程、請願等は多くの議会で、既にオープンデータとして提供されているが、修正案や答弁書等は、提供している議会が少ない」という現状がある(同報告書、p.11)。提供されているオープンデータの種類(議会数)を確認すると、会議録(47議会)、議員提出議案(34)、委員会の報告書(34)、議事日程(32)、請願(30)、公報(会議日程がわかるもの)(26)、執行部提出議案(予算、決算除く)(25)、予算、決算(20)、修正案(15)、例規集(15)、関係法規(12)、質問主意書、答弁書(9)、議員作成資料(1)、先例集(0)であり、改善の余地が相当ある(同上)。

この報告書では、「海外の議会では、審議途中におけるプロセスが公開されているが、我が国の議会はホームページに決定済みの情報しか掲載されていない。将来の検証可能性を残すための情報公開のあり方について、検討する必要がある」と主張している(同上、p.26)。

たしかに、紙媒体の時代と比較すると、アクセス環境は向上している。しかし、筆者が千葉県議会の同条例を調べるだけでも、かなりの時間を要した。ましてや、背景知識や専門知識のない一般住民にとってはハードルはより高く、利便性に課題がある。

ただ、仮にプロセスを公開するとしても、政党地方組織内や会派内における条例案の事前審査の過程が分からないという問題は残る。組織内や会派内といったインナーでは、より活発な議論を行っていると思われるだけに、こうしたブラックボックスの存在は望ましくない。

実際、熊本県の潮谷義子知事時代(2000年~2008年)に参与観察した中條美和は、次のように指摘する(中條美和『知事が政治家になるとき』木鐸社、2017年、p.44)。

例えば、熊本県の場合、県議会開会の1週間前には、知事を含め執行部は議会最大会派(たいていは自民党県議団)のみ県議会棟の全員協議会室において政策審議会(政審会)と言われる知事提出条例案の説明会をおこなう。この政審会は非公開であり、記者たちも入れないが、記者たちが廊下で聞こえたという話によれば、この政審会において県議たちは忌憚のない意見を述べ執行部と議論しているようである。他会派の議員に対しては、課長以下の職員が個々の議員室で説明する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください