「政党」としての公明党~一学究の徒の政治学研究【21】

2023年02月23日

「論座」では「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」を連載しています。今回はその第21回。前回に引き続いて、自民一強、野党多弱の要因のひとつと見られる都道府県議選の選挙制度と、人口の「縮小」と「偏り」が与える影響について論じます。(論座編集部)

◇連載「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」は「こちら」からお読みいただけます。

maroke/shutterstock.com

maroke/shutterstock.com前回「都道府県議会はなぜ小選挙区が多いのか?~自民一強、野党多弱の理由を考える」で、衆議院議員の“供給源”として都道府県議会議員が多いこと、その都道府県議会の選挙で非自民各党が苦戦していること、苦戦の背景として都道府県議会の選挙区で1人区が多い事情があること、を指摘した。

さらに、1人区が多い理由として、

①市への昇格と郡に残存する町村、

②議会定数の抑制、

③政令指定都市の行政区、

④特例選挙区、

⑤県内基礎自治体間での人口の極端な偏り、

の五つを挙げた。

このうち、①~③について前回詳述したので、本稿では④、⑤に関して論じる。

本論に入る前に、選挙区の定数設定について説明する。都道府県議会議員の選挙区・定数の設定方法は行政区画を基本とする。詳細は総務省の資料を参照されたい(総務省「都道府県議会議員の選挙区・定数の設定について―公職選挙法の一部を改正する法律(平成25年法律第93号)による改正前後の比較表―」。そのうえで、各選挙区定数の求め方は、都道府県ごとに以下の式から算出される。

配当基数:当該区域の人口÷議員1人当たりの人口※

※議員1人当たりの人口:都道府県の人口÷議員の定数

ここで算出された配当基数は、小数点以下を処理(0.5未満は切り下げ、0.5以上は切り上げ)した上で、「基本的に」各選挙区定数(理論値としての人口比)となる。「基本的に」と括弧付けした理由は、公職選挙法第271条、第15条第8項に例外的な規定が存在するからである。

1人区が多くなる第四の要因は、特例選挙区の存在である。特例選挙区は、1票の格差の議論で指摘されるが、1人区化の要因としても触れる必要がある。

特例選挙区の規定は、公職選挙法第271条にある(平25法93・一部改正)。

(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)

第271条 昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第十五条第二項前段の規定にかかわらず、当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。

特例選挙区は、昭和41(1966)年1月1日時点で設定されていた選挙区を、「当分の間」維持することができる仕組みであり、令和の時代の現在も続いている。1966年は、第1次佐藤内閣のときであり、「ひのえうま」での出生数激減、「交通戦争」の語が誕生、3C(カラーテレビ、カー、クーラー)が新三種の神器といわれた頃である(中村政則・森武麿[編]『年表 昭和・平成史 1926―2011』岩波書店、2012年、p.46)。

さらに特例選挙区は、第15条第2項前段の規定(「前項の選挙区は、その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数(以下この条において「議員一人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならない。」)が適用されない。

とても簡単に言うと、有権者数が少なすぎて選挙区維持を本来できない地域が、昭和41(1966)年1月1日時点で選挙区があったため、当該選挙区をそのまま維持できる。要は、強制合区の規定(条文に「しなければならない」とある)があるも、合区を免れる規定が別に存在しているのである。

現在の特例選挙区の原形は、1966年の公職選挙法改正時にある(昭41法77・一部改正)。

(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)

第271条② 昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第十五条第二項の規定にかかわらず、条例で当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。

お気づきのように、平成25年改正のものと、ほとんど同一である。

そもそも特例選挙区は、昭和37(1962)年に島部に限定して導入された規定であった(昭37法112・一部改正)。

(都道府県の議会の議員の選挙区の特例)

第271条② 昭和三十七年一月一日現在 において一又は二以上の島の全部の区域をもつてその区域とする都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第十五条第二項の規定にかかわらず、条例で当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。

しかし、その後の改正により、島部の限定要件を除外して昭和41年(1966年)1月1日時点で設けられている選挙区にまで適用が拡大されるようになった(岡野裕元『都道府県議会選挙の研究』成文堂、2022年、p.128)。

適用が拡大されることになった国会審議の詳細については、拙著を参照していただきたい。当時の野党第1党の社会党は、①衆議院と都道府県議会の選挙を結び付けたゲリマンダーの可能性、②条例による特例選挙区設定の是非、③旧法との断絶、の三つを論点に、衆議院の公職選挙法改正に関する調査特別委員会で厳しく追及している。

対して政府側は、長野士郎・自治省選挙局長が、人口の急激な移動に伴う選挙区維持の対処方法として、行政の補完性の原則の考え方を用いて答弁している。分かりやすく言えば、「急激な人口変動に伴い、相対的に人口規模が小さい市町村が発生」→「県行政によって市町村を補完する必要性が増す」→「当該地域から代表者を選出し、有権者の声を反映させる特例選挙区を設ける必要がある」といったところである。

imacoconut/shutterstock.ocm

imacoconut/shutterstock.ocm個別具体的な特例選挙区の設定は、昭和37年当初から各都道府県が条例で定めることになっていた。政党間の駆け引きが展開され、政治要因によっても左右された。岐阜県議会史編さん委員会[編]『岐阜県議会史 第6巻』(岐阜県議会、1999年、p.221)には、次の記述がある。

武儀郡選挙区は、議員一人当たりの人口の平均の半分を割っており、選挙区の合区が議論された。しかし、その見返りの増員対象区をどこにするかをめぐって、自社両党の折り合いがつかず、結局、公職選挙法の特例を適用して武儀郡選挙区を残した。

また、自民党優位の55年体制が国政・地方で次第に揺るぎないものとなり、選挙区も固定化していくと、選挙区定数をめぐる議論が具体化されにくくなっていった。岐阜県の次の記述がある(同上)。

[昭和]五八年の地方選挙の県内一人区において、自民党は一人区全区を制し、定数五〇のうち三七議席を占めた。そのため、選挙区の定数是正問題は、議会でも、さまざまな形で議論されたが、政党の浮沈にかかわる問題でもあり、なかなか具体化されなかった。

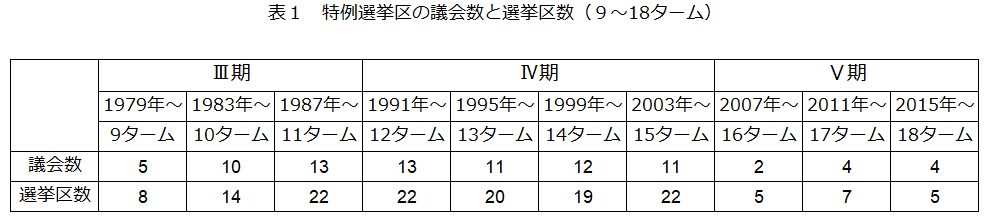

表1は、1979年4月期~2019年3月期(9~18ターム)において、特例選挙区を適用した議会と選挙区の数である。

この表を見ると、1979年4月~1983年3月期(9ターム)に5議会・8選挙区であったが、1987年4月~1995年3月期(11・12ターム)では最高の13議会・22選挙区に達した。その後、特例選挙区は、平成の大合併によって従来の選挙区を維持できなくなったところもあり、減少した。

リンク先の表2は、特例選挙区の一覧と当選党派である。選出議員の党派は、そのほとんどが自民党または無所属である。9~18ターム間で頻出する選挙区は、10回(東京都島部)、9回(兵庫県佐用郡)、7回(千葉県海上郡、千葉県匝瑳郡、奈良県山辺郡)、6回(千葉県勝浦市、東京都千代田区、愛知県北設楽郡、愛知県南設楽郡、大分県西国東郡)であった。

特例選挙区は、人口の拡大と偏りの時代に、1票の格差との兼ね合いで顕在化した問題であった。今日、特例選挙区による1人区化の影響は、かなり限定的である。

次に、1人区化の第五の要因である県内基礎自治体間での人口の極端な偏りについて議論を進めたい。

その前に、今後の日本の人口推移について、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計)」(平成30(2018)年3月30日)の自治体別の人口変動予測を確認する。リンク先の表3は、2015年の総人口を100としたときの総人口の指数を用いて、2045年の予測指数を示したものである。

まず、都道府県別に確認する。かろうじて東京都(2045年の指数:100.7)が人口水準を保つのみである。首都3県の神奈川県(91.1)、埼玉県(89.8)、千葉県(87.8)においても、人口減少を免れない。指数を10刻みにした最頻値を確認すると、70台に位置する都道府県が26も該当する。

次に、基礎自治体別である。都道府県議会選挙の場合、都道府県ごとに選挙を実施しており、選挙区定数の変動が顕著になると予想される。2045年の指数の最頻値を確認すると、東京都特別区(指数:100台、該当自治体数:10個)、政令市(80台、10個)、中核市(80台、25個)、施行時特例市(80台、8個)、それ以外の市(60台、166個)、町村(50台、232個)である。それ以外の市、町村を中心に人口がより減少するため、県内基礎自治体間での人口の極端な偏りがより顕在化すると考えられる。

日本全体の人口は2008年にピークを迎え、それ以降、人口減少社会に突入した。2022年には東京都でもコロナ禍の影響で26年ぶりに減少へ転じた。人口が都市圏に偏る構図自体に変わりない中で、社会・経済圏全体の縮小が今後進む。県内基礎自治体間での人口の極端な偏りは、人口の縮小と偏りの社会構造の中で、選挙区構成に深刻な影響を及ぼす現代的課題である。

リンク先の表4は、2019年4月~2023年3月期(19ターム)の選挙区定数の分散値を算出したものである。全国が4.77となっている中、愛媛県(15.01)、石川県(13.78)、鳥取県(13.43)、香川県(12.44)、長崎県(12.11)、和歌山県(11.71)、鹿児島県(11.48)、高知県(10.50)、島根県(10.24)で10を超えており、地方において選挙区定数間の広がりが顕著である。

そこで、愛媛県と石川県を事例に見てみよう。リンク先の表5(愛媛県)、表6(石川県)は、1959年4月~2023年3月期(4~19ターム)における各選挙区定数の推移をたどったものである。全体的な特徴として、県庁所在地の都市(愛媛県松山市、石川県金沢市)を含む選挙区における選挙区定数の巨大化が顕著である。他方、小選挙区も一定数残存し続けていることが分かる。

では、2045年に愛媛県の選挙区定数はどのようになっているのか。本稿の冒頭で示した公職選挙法の選挙区・定数設定と配当基数計算の方法に基づき、単純に人口比例で算出すると次のようになる(公職選挙法第15条第8項ただし書について考慮しない)。なお、議会定数を2019年4月~2023年3月期と同じと仮定して計算している。

2045年の愛媛県(2019年は定数47)の各選挙区は、松山市・上浮穴郡(21人区)、今治市・越智郡(5人区)、新居浜市(5人区)、西条市(4人区)、四国中央市(3人区)、宇和島市・北宇和郡(2人区)、大洲市・喜多郡(2人区)、伊予郡(2人区)、八幡浜市・西宇和郡(1人区)、伊予市(1人区)、西予市(1人区)、東温市(1人区)、南宇和郡(選挙区を維持できず強制合区対象)となる(配当基数の小数点以下の計算処理の都合上、選挙区定数を全て足すと48)。

2019年の統一地方選挙と比較すると、松山市・上浮穴郡選挙区は、16人区から21人区へと巨大選挙区に変貌を遂げる。他方、1人区については、八幡浜市・西宇和郡が2人区から1人区へ、南宇和郡選挙区が1人区を維持できず強制合区対象となるが、4個維持されたままとなっている。

同様に、2045年の石川県(2019年は定数43)の各選挙区についてみると、金沢市(19人区)、小松市(4人区)、白山市(4人区)、野々市市(3人区)、河北郡(3人区)、七尾市(2人区)、加賀市(2人区)、能美市能美郡(2人区)、輪島市(1人区)、かほく市(1人区)、珠洲市鳳珠郡(1人区)、羽咋市羽咋郡南部(1人区)、鹿島郡(1人区)、羽咋郡北部(選挙区を維持できず強制合区対象)となる(配当基数の小数点以下の計算処理の都合上、選挙区定数を全て足すと44)。

金沢市選挙区は16人区から19人区へとさらに巨大化する。他方、1人区については、4個から5個に増える。

いずれも、選挙区定数の巨大化と小選挙区の残存が目立つ。

yoshi0511/shutterstock.com

yoshi0511/shutterstock.com県議選の選挙区定数の巨大化は、市区町村議会選挙とさほど変わりない選挙になることを意味する。各党から複数人立候補すること、大選挙区単記非移譲式での投票であることを踏まえると、政党ラベルが機能しにくい。一方で、同じ政党内の候補者間で地割りを守らせる必要もあり、地域レベルで政党組織が機能する必要もある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください