「作家・石原」と「政治家・石原」 分けて論じることはフェアかアンフェアか

2023年02月27日

作品は作者に還元できない。作品の価値と作者の人格は別ものである。

そう心得ていたにしても、作者への負の念があまりに大きい(あるいは逆に強く好感を抱いている)場合、その作品を冷静に公平に批評することは可能なのか。そんな古典的な難題に向き合わされた数週間だった。

昨年2月1日に永眠した石原慎太郎の一周忌に合わせ、猪瀬直樹氏による評伝『太陽の男 石原慎太郎伝』(中央公論新社)が刊行された。石原とは都知事時代に一度か二度、記者会見に出席した程度の接点しかないが、正直なところ悪しき先入観しかなかった。本書を読み、自分の中の石原像は少なからず改変を余儀なくされた。と同時に、これまで石原に抱いてきた違和感の正体も見極められたように思う。

著者猪瀬氏へのインタビューも考えたが、ここはあえて客観的に書評というかたちでその内容を紹介しつつ、私の石原観も交えたい(ゆえに以下、敬称は略す)。

石原はその保守政治家としての言動から、訃報でも中国紙などから「右翼政治家」「軍国主義者」と評されるなど、毀誉褒貶につつまれ続けてきた。「それが不徳のいたすところだとしても、その結果が作品の評価をも貶めているのは公平ではない」(141頁)と猪瀬は執筆の動機を記している。石原を毛嫌いしている人こそ先入観にとらわれず読んでほしい、ということだろう。

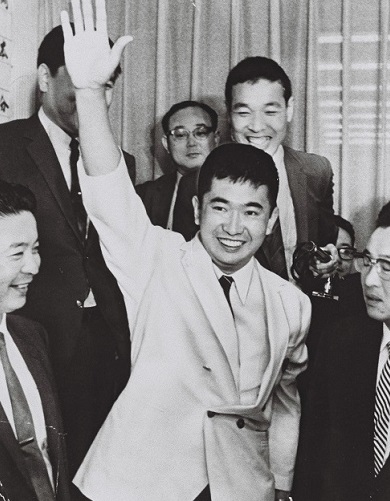

「太陽の季節」で第34回芥川賞を受賞した当時の石原慎太郎

「太陽の季節」で第34回芥川賞を受賞した当時の石原慎太郎しかしそれ以外の作品についてはまともに論じられているとは言えない。その人物イメージから生じる「どうせ大した作家ではないんでしょ」という予断が流布し、読まずとも三流作家と決めつけて差し支えない、そんな通念すらまかり通っているのが現実だろう。

私にとっても石原の作品は食わず嫌いだったので、本書読了後、偏見を排して、あらためて読み込んでみた。結論から言えば、猪瀬の言うとおり、石原は文学者として明らかに過小評価されている。

なかでも、1965年に起きた「ライフル魔事件」に材を取った『嫌悪の狙撃者』は、石原文学の特徴が凝縮されたような作品だ。石原の文体はときに作家たちからシナリオ的だと酷評されてきたが、ここでは短文と会話の連なりが効果的なテンポを生み、ドキュメンタリー的な構成も優れている。そして、石原作品に通底する「嫌悪」という無意識下の情念を最も掘り下げている。

「ライフル魔事件」はいまではほとんど忘れ去られているが、当時日本中を震撼させた大事件だった。神奈川県の山林で18歳の少年が虚偽の通報で警官をおびき寄せ、ライフル銃で射殺して逃走。渋谷の銃砲店に立てこもり、包囲した警官隊ややじ馬に100数十発を乱射して16人を負傷させた。

少年犯罪で死者1人ながら4年後に最高裁で死刑判決が確定した。石原は、この少年の情念を大衆が無意識下に抱いているものと同じものの発露と捉え、共感を寄せつつも淡々と描き出している。

石原がこの時期に多用している「嫌悪」という概念は独自のものであり、分かりづらいが、「肉体」に宿る「生理」から発する違和感と情動のようなものを指す。カミュの不条理文学から影響を受けていることは明らかだ。観念とイデオロギーを信じず、「僕自身にとっては、肉体こそが自我といえる」(『死という最後の未来』)という姿勢は最期まで一貫していた。知性への嫌悪という点では反知性主義者とも共通するが、石原はむしろ広い意味での主意主義者のように思える。

石原の若き日の長編『亀裂』は三島由紀夫を嫉妬させ『鏡子の家』に大きな影響を与えた、というやや独り歩き気味の説がある。これについても猪瀬は子細に検証している。実際のところ三島は石原を一貫して意識し、狭い文壇の世界を超える同志にして好敵手、そして自らの衣鉢を継ぐ者と見なしていた。

三島は『金閣寺』で成功した後、次なる大作『鏡子の家』で新たな地平にたどり着こうともがいた。等価の人物たちが曼荼羅のように登場し「世界」と「時代」を描くサマセット・モームの「メリー・ゴーラウンド」方式を試みようとした。成功しているか失敗しているかどうかの評価は措き、『亀裂』がその先行例として、しかも最も近しい作家の作品として存在していたことを、強く意識せざるを得なかった。

三島が自決する2カ月前に刊行された『尚武のこころ』は、野坂昭如、寺山修司、鶴田浩二、林房雄、堤清二など10人のそうそうたる文化人との対談集だ。三島はあとがきでわざわざ石原の名だけを挙げ「非常に本質的な重要な対談だと思われたのは、石原慎太郎氏との対談であった」「旧知の仲ということにもよるが、相手の懐に飛び込みながら、匕首をひらめかせて、とことんまでお互いの本質を露呈したこのような対談は、私の体験上もきわめて稀である」と書いている。

三島由紀夫の自決後、現場の陸上自衛隊東部方面総監部に駆けつけた石原慎太郎=1970年11月25日、東京都新宿区市谷本村町

三島由紀夫の自決後、現場の陸上自衛隊東部方面総監部に駆けつけた石原慎太郎=1970年11月25日、東京都新宿区市谷本村町しかしながら、天皇に対する両者の考えの隔たりは、「政治」というものへの対し方の違いとともに、後の決裂の大きな要因となるものだった。

有名な『文化防衛論』で記しているように、三島にとっての天皇は、我々が「これが日本文化だ」と漠然と認識しているあらゆる様式や意匠(文学や美術などハイカルチャーはもちろん生活様式の隅々に至るまで)を包括する究極の根拠として存在する。それこそが守るべき価値であり、三島と石原がともに呪詛した日常性や体制を突破する切り札だった。

しかし、石原にとって日常の惰性を破る力はあくまで「自由」だった。そして石原が考える「日本」とは、荒海と峻厳な山々という縄文以来の列島の「風土」とそこに暮らす人々であり、天皇制なぞは稲作伝来以降にセグメンタルな社会の統合原理として登場したにすぎない、ということになる。そしてじじつ、三島の措定する「日本文化」は、近代以降につくられた再帰的伝統にすぎない。

石原は『太陽の季節』で時代の寵児になって数年後、皇太子成婚パレード(1959年)の馬車に投石した若者の突然の訪問を受け、その顚末を「あれをした青年」という小論として残している。これが極めて興味深い。

「僕は半分、気が変だということにされたけれど、実際には、狂っている人が普通で、普通な人が可笑しいんだと本当に思います。(略)いくらなんでも彼(皇太子)の結婚に関しては皆どうにかしすぎていました」

戦前と同じ態度で天皇や皇室に接する日本人について率直な違和感を吐露する青年の言葉の紹介でありながら、途中から心理描写を交えた一人語りというスタイルに代わり、ほとんど石原自身の本音を投影した私小説のようになっている。「一体、この騒ぎは、この熱狂ぶりはなんだと言うのだろうか。こんなことに、本気で、感動しているのか」

三島がこの投石事件について書いた随筆(『裸体と衣装』)では、なお皇族を超越的存在と捉えているのに対し、石原にとって皇太子は単なる同世代のひとりの人間にすぎない。「彼(注:皇太子)についての一番の悲劇は、彼が自分自身について考えるという態度を誰からも教わらなかったことじゃないのかな」

間近で見ていた猪瀬によれば、石原は「君が代」を歌う際に常に冒頭を「わが日の本は~」と言い換えていたという。短編「十八歳」では、しがない工員が弁当を食べて汚れた手を、皇太子の写真が載っていた新聞紙で拭くという描写もある。

皇族が殺される描写で物議を醸した深沢七郎の『風流夢譚』(1960年)についても「とても面白かった。皇室は無責任きわまるものだったし、日本に何の役にも立たなかった」「読んでいてショックもなかった」(週刊文春1960年12月12日号)という言葉を残している。

三島が昭和天皇に対してアンビバレントな感情を抱いていたのとはまったく別の意味で、石原は天皇を露骨に軽蔑、毛嫌いしていた。それは、日本的同質性と無責任構造を担保する「空虚な中心」として『ミカドの肖像』で描き出した猪瀬の天皇観とも、まったく交わるところがない。

知られざる石原の一面だろう。

『太陽の男』は、三島由紀夫という存在を合わせ鏡に据えた、出色の石原慎太郎伝である。

ただし、政治家・石原慎太郎伝としてはどうか。

『太陽の男』のもう一つのテーマは、作家がより社会と切り結ぶために当事者性を持つこと、端的に言えば政治家になることの是非についてだ。これはもちろん、猪瀬自身が90年代に特殊法人の闇に切り込み構造改革論の旗手となった果てに、政治に直接参画する道を選んだからでもある。石原都知事の下2007年~2012年に猪瀬が副知事を務め、後継指名を受け知事選で圧勝したことは周知のとおりだ。

2012年10月31日、都議会に出席した石原慎太郎知事と猪瀬直樹副知事(肩書はいずれも当時)

2012年10月31日、都議会に出席した石原慎太郎知事と猪瀬直樹副知事(肩書はいずれも当時)石原は60年安保直前に開かれた文学者のシンポジウムで、すでに政治への意志をほのめかしている。政治家になることは言葉を放擲することだ、一方だけを選ぶべきだ、と事実上迫る江藤淳に、石原はこう答えた。

「たえず直接政治に参与する。立候補してみたいという、端的にいえばそういう誘惑というか、そういう意思をもちながら、1%逆の期待をもちながら、おそらく一生小説を書くだろう。おれはおれの態度が一番誠実だと思う」

三島は、作家には全人的な要素が必要であり、ダンテやバルザック、アンドレ・マルロー、あるいは森鷗外のように、ジャンルを横断し他分野でも大きな足跡を残すことを目指すべきだと考えていた。

石原も、文芸誌の読者3万人の狭い世界にとどまりそこで君臨することを目指すだけでは「嫌悪」に手が届くことはない、と信じた。だから政界での秩序破壊者、つまり「ライフル魔」にならんとした。そこは理解できなくもない。

石原が1999年に都知事として政界に返り咲いた後、ディーゼル車の排ガス規制導入や認証保育所制度、会計改革、羽田空港国際化などに取り組み、一定の成果を残したことは間違いない。「属国」ぶりの象徴的存在とも言われる横田空域の返還に向け動いたことや、東日本大震災直後に反対を押し切り被災地のがれき処理を受け入れたことは、保守政治家としてあるべき、そして役人出身の知事ではおそらく踏み切れない仕事だった。

だが、2000年に導入を打ち出した「銀行税」は、公的資金で破綻を免れながら法人税を払わない銀行に狙いを定めものの銀行側から訴えられ敗訴。和解して過徴収分を返還することとなった。2005年に開業させた新銀行東京は巨費1400億円をつぎ込みながら開業3年で1千億円以上の赤字を抱え、都の出資金855億円が棄損した。

このあたりの「失政」については、それでも狙いそのものは価値ある大胆な政策だった、との擁護論もあり得るかもしれない。しかし少なくとも「石原銀行」については、中小企業への無担保無保証融資という金看板が、2期目の「目玉」を掲げなければならないというごく近視眼的な政治的野心と選挙対策の産物だったことが今日では分かっている。そして「作家の商法」が傷を大きくしたことも。

知事就任時に石原はさかんに「役人っていうのは金利の感覚がまったくない」と都庁職員をこき下ろしたが、新銀行が経営に行き詰まると金利の感覚がないはずの都関係者を送り込んだ。公認会計士になろうと一橋大学に進んだものの会計学や簿記の勉強をしてみるとまったく性分に合わず半年で勉強をやめたという石原自身に、金利の感覚や経営者の力量を見抜く目利きとしての才覚が本当にあったのかどうか……。

東京都知事2期目、石原慎太郎氏(中央)は新銀行東京の本店完成式典に出席した=2005年3月31日、東京・大手町

東京都知事2期目、石原慎太郎氏(中央)は新銀行東京の本店完成式典に出席した=2005年3月31日、東京・大手町さらに、政界引退後の2016年に発覚した豊洲市場の設計変更問題では、石原は当初、「僕はだまされたんですね」「都の役人は腐敗していると思った」と述べたが、2008年当時の都知事会見で石原自らが設計変更を説明していたことが報じられると、豊洲移転の件は浜渦武生副知事に任せていた、と弁明した。「僕はね、横田(基地)とか、大江戸線とか、尖閣諸島を守ることに必死だったから」。高齢を理由に問い合わせにも応じず、結局「責任を痛感している」との謝罪文書を出した。

そして、言葉を生業とする者とは到底思えぬ数々の発言にも触れぬわけにはいくまい。

「女性が生殖能力を失っても生きているってのは無駄で罪だそう」

「ゲイのパレード、見てて本当に気の毒だと思った。どこかやっぱり足りない感じ」

「(障害者施設視察で)ああいう人ってのは人格あるのかね」

「(田中均外務審議官の自宅で発火物が見つかった事件で)爆弾を仕掛けられて、当ったり前の話だ。彼がそういう目に遭う当然のいきさつがあるんじゃないか」

「(東日本大震災を受けて)やっぱり天罰だと思う」

『太陽の男』には「官僚の作文ではなく自分の言葉で忖度なしで語れば、少しぐらい規格品とは違うという意味合いで失言にもなるが、その揚げ足をとる風潮がある。ポリティカルコレクトネスによる言葉狩りも輪をかけている」「石原慎太郎はずっと『価値紊乱』の人だった。言葉で波風を立てる人がいないのは淋しいことだ」とある(253頁)。

すべてが官僚的な惰性で運ばれる日常に絡め取られないためには、あえて非常識な「価値紊乱者」の発想と振る舞いは確かに必要だろう。しかし上記のような「失言」を超えた「暴言」は、もはや「波風を立てる」などというレベルに収まるのか。

石原の「嫌悪」の「ライフル」は、結局のところ、あらぬ方向に銃口を向けてしまったのではなかったか。

産経新聞2001年5月8日付朝刊の「日本よ/内なる防衛を」と題したコラムでは、凶悪な手口の犯罪を中国人がおこなったと紹介し「こうした民族的DNAを表示するような犯罪が蔓延することでやがて日本社会全体の資質が変えられていく恐れがなしとはしまい」と書いた。

DNAとは本人に変えようのない因子であり、子孫に遺伝する。その生物学的アナロジーをあえて用い「民族的」という言葉をかぶせて論じたこのコラムは、欧州の「極右」政治家たちですら口にすれば公人としての立場を失う、誤解の余地のない明瞭なレイシズムである。

これを指弾することは、ポリティカルコレクトネスによる言葉狩りでも揚げ足とりでもなく、むしろジャーナリズムと市民社会の義務であろう。そしてメディアはそれを十全に果たさなかった。

「三国人、外国人が凶悪な犯罪を繰り返している」などの発言について記者会見する石原慎太郎都知事=2000年4月、東京都庁

「三国人、外国人が凶悪な犯罪を繰り返している」などの発言について記者会見する石原慎太郎都知事=2000年4月、東京都庁石原が世に見せた挑発的で不遜な言動の少なからずは虚勢であり、気弱さと神経の細さの裏返しだった。「身内」と見なした者には少しも居丈高なところがなく、繊細な気遣いをしたという「裏の顔」の話は私もよく耳にした。『太陽の男』が描く、ボードレールをそらんじる抒情あふれる教養人だったという像も一面の真実だろう。ほんらい多面体である人間を立体的に彫琢する妙技は、優れた人物評伝ならではのものである。

猪瀬はこれまでも、狭隘な文学史に挑戦する作家評伝をものしてきた。

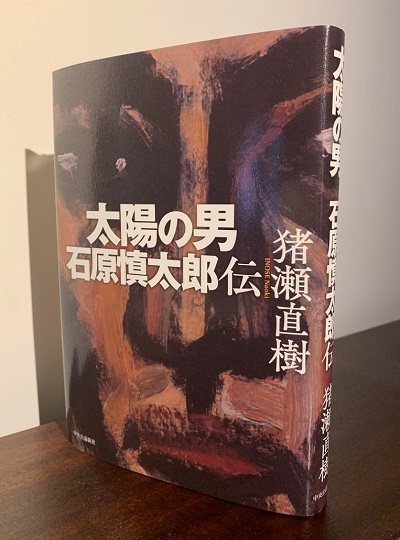

『太陽の男 石原慎太郎伝』(中央公論新社)

『太陽の男 石原慎太郎伝』(中央公論新社)『太陽の男』も、文学史が無視するベストセラーとジャンル越境者を再評価したという意味で、これら傑作群に連なる。ただ、同時代をともにし都知事と副知事という僚友として過ごした間柄ゆえにか、対象との距離感と筆致はこれまでの作品とは異なると言わざるを得ない。上記の石原の負の足跡について、本書に言及はない。

規範批評をするつもりはない。しかし、作家であることと政界にあることが矛盾せず同居することが「誠実な態度」と言い、両者のインターコースと相互フィードバックを自己肯定したのが石原なのだ。であれば、政治家としての査定にも是々非々で踏み込まなければ、作品論を超えた評伝としては均衡と公正さを欠くのではないか。実際に石原は言に違わず、政治家になっても書き続けた。それは猪瀬も同様で、そのこと自体は誰もが評価せざるを得ないだろう。

著者猪瀬自身が認めているように、本書はどこまでも「作家・石原慎太郎伝」であり、「政治家・石原慎太郎伝」ではない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください