放送全体だろうが個別番組だろうが「政治的公平」を政府が判断することは許されない

2023年03月15日

3月2日、小西洋之参院議員によって78枚の行政文書が明らかになった。総理補佐官として当時の政権幹部の職にあった、磯崎陽輔・元参院議員から総務省に対する放送法の解釈変更を求める生々しいやり取りの記録だ。その後すぐに、総務省は文書のすべてを行政文書として認め7日に公表した一方(総務書サイト上に掲出)、当時の総務大臣だった高市早苗・衆院議員は「捏造」として自身に関わる内容を全否定した(国会答弁など)。

本稿では、このやり取り文書の中身を検証しつつ、そもそも放送法の解釈や位置づけ・運用にどのような問題があるのかを確認しておきたい。(本稿の一部は、すでに発表している拙コメントや寄稿と、内容上や表現で重複があることをご容赦願いたい)

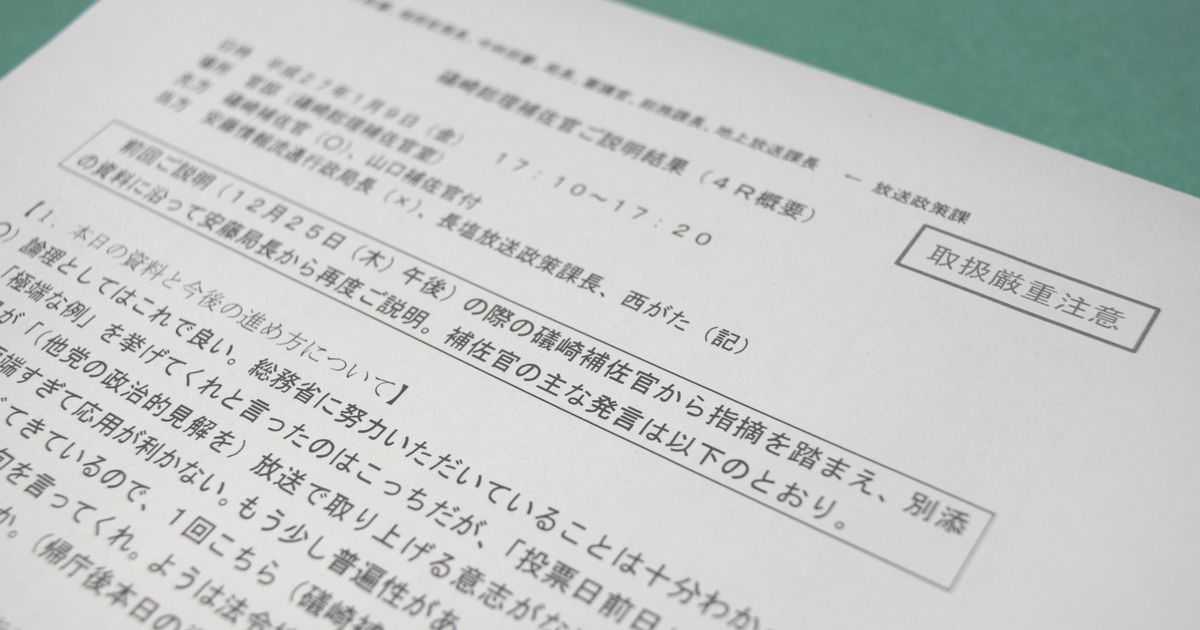

総務省が公表した政治的公平性に関する行政文書の一部。右上に「取扱厳重注意」とある =2023年3月7日、霞が関

総務省が公表した政治的公平性に関する行政文書の一部。右上に「取扱厳重注意」とある =2023年3月7日、霞が関文書を通じてわかったことの第1は、政権中枢にいる者(政治家)が個別の番組に意見することへの抵抗感のなさだ。2015年3月6日付の記録には、TBSサンデーモーニングを例に「けしからん番組は取り締まるスタンスを示す必要がある」との磯崎発言が記されている。

個別の番組について、その内容が政治的に公平かどうかを政府が判断し、しかも事後的であったとしてもそれを取り締まるということは、まさに憲法で禁止されている検閲にも相当する行為だ。なぜなら、紛れもない行政権による内容観点の表現規制であるからだ。

しかもこのことは将来にわたって、強い萎縮効果を生むことは間違いないし、そうした効果を含めての取り締まりということだろう。あるいは、実際に取り締まらなかったとしても、それをほのめかしただけでも、放送局は必要以上の気遣いをする必要が生じ、結果的に私たちの知る権利が大きく制約されることになる。

第2には、政治家(官邸)が強硬かつ執拗に法解釈の変更を迫り実現する異常さだ。たとえば上記の少し前の2月24日付の記録では、「俺の顔をつぶすようなことになれば、ただじゃすまないぞ。首が飛ぶぞ」と、磯崎が説明に来た総務省情報流通行政局長を恫喝している。同時に、「今日は怒らない」と繰り返している様子が記されているが、このことは、いつも大きな声を出していたのかと想像されるやり取りだ。

ちなみに、総務省は、同文書に名前がある関係者十数人からの聞き取り調査を実施し、約1週間後の3月10日付で「『政治的公平』に関する行政文書の正確性に係る精査について」(情報流通通行政局放送行政政策課)を公表した。そこでは、礒崎氏との打ち合わせの回数や個々の発言については、「内容が正確であるとの認識は示されなかった」と説明、「強要などがあったとの認識は関係者全員が示さなかった」とした。また、「文書を構成する全48ファイル中、22ファイルは作成者が確認できたが、26ファイルは作成者が確認できていない」とした。これらは、高市の「内容が不正確」との発言に平仄を合わせたようにも見える。

衆院予算委で民主・山尾志桜里氏の放送法関連の質問に対する安倍晋三首相(手前)の答弁を聞く高市早苗総務相=2016年2月15日、肩書はいずれも当時

衆院予算委で民主・山尾志桜里氏の放送法関連の質問に対する安倍晋三首相(手前)の答弁を聞く高市早苗総務相=2016年2月15日、肩書はいずれも当時第3が、官邸が国会を動かすことが当たり前になっていた感覚である。双方のやり取りの中で、詳細な国会質疑応答案文の作成を繰り返し行っていたことも明らかになっており、大臣答弁書の1字1句まで作成し、事実上、官邸が国会をコントロールしようとしていた、あるいは確定した文案と国会の大臣答弁が同一であることからも、実際にしていたことがわかる。

この「事件」の少しあと、安部首相が2016年5月16日の衆議院予算委員会で「私は立法府の長」と発言し、その後の質問主意書に対し「言い間違い」と回答したが、実は言い間違いでも偶然でもなく、真にそう思っていたのではないかということがうかがわれる。

いまさらではあるが、改めて「放送の自由」について確認をしておくことは大切だ。その第1は、放送は特別ではない、ということだ。放送は放送法があり内容規制が当たり前とのイメージが出来上がっている。しかし、放送も憲法21条の下で、新聞ほか同様、等しく自由が保障されているメディアであることに相違はない。

第2には、放送の規律の目的が言論統制ではない、という点だ。政治性を排し独立性を担保したものであることが大前提であって、法が要請する放送のありようは、多元性(多様性)や独立性を確保するための規律である。そして第3には、国の役割は限定的であるということだ。このことについて、少し詳しく述べてみよう。

日本の放送制度は、内容面については放送法が、事業面については電波法が規律する仕組みとなっている。ではそれぞれがどういう役割を担っているかを、車にたとえて確認しておきたい。スムーズな車の走行のための道路整備といった、いわばハード面の規律が「電波法」の役割で、具体的には、舗装する(放送でいえば、デジタル化のサポート)や車線を引く(混線しないように、周波数ごとに免許を与える)がこれにあたる。

一方で「放送法」は、自由走行の保証であって、ソフト面を規律することになる。これが「放送の自由の保障」の意味であって、法の1条で掲げられている通りだ。したがって、運転の仕方に口出しをするとか、強権を発動して車を止める、助手席に乗り込んで勝手にサイドブレーキを引くなどは許されないわけだ。ましてや運転手を逮捕するなどもってのほかだ。

ということは、政府が警察官気取りで、番組の内容(運転の仕方)に口出しをしてはいけないということだ。もちろん、スピードオーバーの運転は危険だが、安全運転は運転者(放送局)の自律に任せるのが法の要請である。その自律の際の目安が、放送法4条で規定されている、事実報道・公序良俗、多角的論点の呈示と、政治的公平さである(詳しくは、『放送法を読みとく』『放送制度概論』商事法務)。

そもそも、隣の助手席に警官が乗っていては落ち着かないし、いつ止められるかわからずオロオロ・ドキドキの運転では、楽しいドライブはできるはずがない。これは、豊かな番組制作と真逆の結果をもたらすだろう。それからしても、自由で豊かで面白い番組を実現させるためには、まず政府が関与しないことが一番である。

では、なぜ当時、これほどまでに官邸は放送番組内容への関与を強めようとしたのか。その背景事情を考えてみよう。実は1985年ころまで、行政の放送介入は「ほどほど」の時代だった。勿論、いつの時代も文句をつけたい政治家やコントロールしたい所轄官庁は存在するものであるが、「自制」が効いていたということだ。それが1992年以降、「お試し」介入の時代がやってくる。いわゆる「行政指導」という形で、頻繁に個別番組内容に総務省がクレームをつける時代が来たわけである。

そしてさらに2000年以降は「遠慮なし」に、政府がメディアをコントロールする意図を隠さない状況が来ていたということになる。こうした政府の姿勢を後押ししたのが、市民社会の厳しいメディア批判であることは否定できない。こうした「後ろ盾」をえた政権が、政権批判は許さないという姿勢を明確に打ち出した時代であった。

具体的は、1980~90年代においても、メディア規制3法の提案や、自民党内におけるモニタリング制度の創設など、メディア規制の動きが始まっていたが、社会にまだメディア=言論の自由を守るという機運が存在していた。しかし2000年代以降は、武力攻撃事態対処法、国民投票法、特定秘密保護法と、表現規制の条文が定められた立法が次々と生まれ、社会もそれを肯定的に受け入れていった。

さらにこれに加え、安倍政権の誕生による首相のキャラクターとしてのメディアコントロール指向があったこともあるだろう。前述の行政指導も安倍官房副長官時代であったし、NHKに命令放送の実施をはじめて行ったのも、安倍政権における菅総務大臣であった。

国家安全保障担当の首相補佐官に任命され、安倍晋三首相(右)と握手する礒崎陽輔氏=2014年1月7日、首相官邸、肩書はいずれも当時

国家安全保障担当の首相補佐官に任命され、安倍晋三首相(右)と握手する礒崎陽輔氏=2014年1月7日、首相官邸、肩書はいずれも当時こうした大きな流れの中での磯崎行動であったということだ。当時の流れを時系列で確認しておこう。こうしてみると、単に磯崎個人の思い入れや単独行動ではなく、政権としての大きな流れがあることがわかる。

・2014.11.18 安倍首相のTBS偏向批判

・11.20 自民党が放送各局に公平性を求める文書送付

・11.21 衆院解散

・11.26 磯崎補佐官から最初の電話

・12.24 安倍3次内閣

・2015.1.9 磯崎補佐官から作業の具体的指示

・5.12 高市発言

・6.25 百田発言(自民党勉強会における沖縄紙は潰せ発言)

・11.9 菅のBPO誤解発言

・11.14 放送法を遵守する会のTBS偏向指摘の全面広告

・2016.2.12 政府統一見解

行政文書なるもの、についても確認しておくことが必要だろう。行政機関が作成する公文書は、政府の政策意思決定過程を記録するものであって、会議記録(議事録)のように詳細な発言内容が記されるものから事務官のメモに至るまで多様である。ただし、その間の行政内部における事実認識と、それに基づく意思形成の流れの表れであって、今回の文書に当てはめれば、まさに官邸によって法の解釈が歪められようとした実態が明らかになったという点は揺るがない。

さらにいえば、政府統一見解で改めて確認された、政治的公平さなどの放送法の条文に反すると政府(総務省)が判断すれば、電波を止めることができるとした一方的な「解釈変更」を、これを機に改めて問題にする必要がある。

立法当初は、放送局の倫理的規範(いわば「視聴者への約束事」)と捉えられていたものが、違法判断基準であって政府が番組が偏向していると判断すれば、その放送局の免許を取り上げる(電波を止める)という強い権限を行使できることとしたものだからだ。

このように、放送法の性格として強制性をめぐって政府の解釈が180度変わったうえに、こうした番組に問題があるか否かを判断するのは、局で流れる番組全体とともにひとつの番組でも判断できるようにしようとしたのが、今回の文書のやり取りで明らかになったことである。ちなみに、放送局の番組全体をみて判断するというのは、1964年4月28日の参議院逓信委員会での宮川岸雄・郵政省電波監理局長答弁以来の政府見解である。

この当時示された「ある期間全体を貫く放送番組の編集の考え方」を、「ひとつの番組」のなかで偏っている場合は違法判断ができるように、解釈変更を強く迫ったのが2014年末からの流れだ。最終的には、2015年5月12日の高市早苗総務大臣の国会答弁で、原則は変更しないものの、特定番組で違法判断することがあることを認め、翌16年2月12日の政府統一で「ひとつの番組のみでも……極端な場合においては、一般論として『政治的に公平であること』を確保しているとは認められない」ことが確認された。

放送法をめぐる資料は「行政文書」であると会見で認めた松本剛明総務相=2023年3月7日、東京都千代田区の総務省

放送法をめぐる資料は「行政文書」であると会見で認めた松本剛明総務相=2023年3月7日、東京都千代田区の総務省ここでのポイントは、「それでも原則は変わっていない」ことと、「政府判断の余地が広がり恣意的判断の可能性が強まった」ということだ。後者をもって、一般に解釈変更があったと呼ぶことが多いが、あまりこの点を強調し過ぎると、例外の一般化を認めてしまうことになる。

むしろ今回、官邸しかも特定の政治家の意向で、国会を利用した実質的な解釈変更作業が実行される手口と強引さが明らかになったことで、この例外規定解釈が「政治的」な産物であることを社会全体で認識し、例外適用を封印することが必要だ。

そもそも全体であろうが個別であろうが、番組内容に政府が手を突っ込んで違法判断すること自体、問題があるという大原則も忘れてはならない。放送行政は、総務省の「差配」によって成立している領域である。前述した通り放送は大きく、番組内容(放送コンテンツ)と放送形態(放送ビジネスモデル)で規律されていて、放送法と電波法を根拠とはしているものの、大幅な行政裁量の中で行われてきているからだ。

だからこそ、今回露わになった政治の介入とともに、総務省の行政権限の拡大にも、いっそう注視する必要がある。

(本文敬称略)

※この問題を扱った筆者の著作に『放送法と権力』(田畑書店)、近刊に言論の自由をテーマとした児童書『「くうき」が僕らを呑みこむ前に』(理論社)がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください