「政党」としての公明党~一学究の徒の政治学研究【23】

2023年03月26日

「論座」では「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」を連載しています。1999年に自民党と連立を組んで以来、民主党政権の期間をのぞいてずっと与党だったこの党はどういう政党なのかを、実証的に研究します。今回はその第23回です。(論座編集部)

◇連載「『政党』としての公明党~一学究の徒の政治学研究」はこちらからお読みいただけます。

中央合同庁舎第2号館=2021年6月3日、東京都千代田区霞が関、筆者撮影

中央合同庁舎第2号館=2021年6月3日、東京都千代田区霞が関、筆者撮影前回「都道府県議会の2~4人区化をもたらした公選法15条8項ただし書の“裏技”」は、公職選挙法第15条第8項(旧第7項)ただし書を扱った。本稿は都道府県議選の人材供給源に焦点を当てて論じたい。

はじめに、現職の都道府県議の年齢構成を確認しよう。

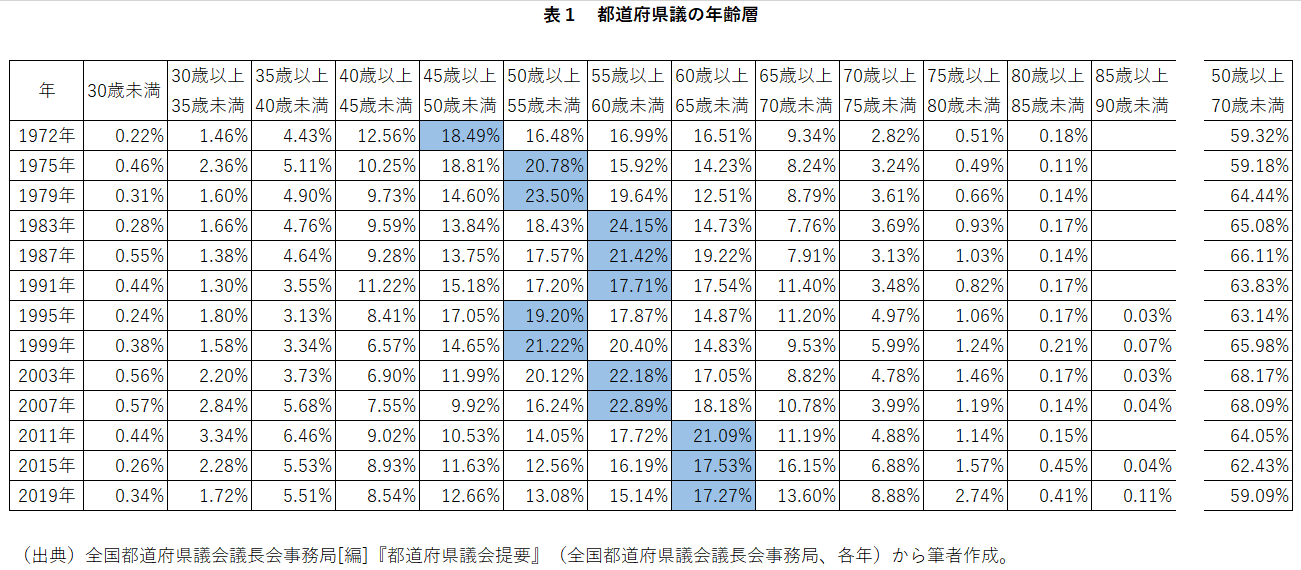

表1は全国都道府県議会議長会事務局[編]『都道府県議会提要』(全国都道府県議会議長会事務局、各年)から筆者が作成した都道府県議の年齢層の分布である。

表1

表1これを見ると、分布割合が多い層(マーカーで塗った)は、現在に近づくほど年代が上がっている。2011年、2015年、2019年では60歳以上65歳未満の層が最多である。また、全ての調査年で50歳以上70歳未満の層が6割前後を占めている。

次に都道府県議が就いている職業を見てみよう(1972年から全国統計が存在する)。詳細をリンク先の表2に掲載する。

表2を見ると、職業分類項目が最小が14(1979年)、最大が35(1983年)と時代によって変遷するなど、長期的な単純比較は難しい。そんななか言えるのは、議員専業が増加しているということだ。

議員専業の回答項目の初出は1983年の10.46%(「無職(議員専業)」)。その後、増え続け、全議会事務局の回答が揃った1999年時点で34.30%(「議員専業」)を占めている。最新の2019年は、10都府県の議会事務局が把握していないが、議員の半数以上(53.18%)が専業だ。

一方、1983年時点で最も割合が高かったのは「農業」の14.42%だった(林業は1.14%)。その後、下落が続き、1999年に10.60%(林業は0.83%)、2019年で「農業、林業」7.34%となった。それでもなお、「議員専業」に次ぐ比率だ。

都道府県議で「議員専業」が増えたのは、議員に求められる知識の高度化・専門化が進んだことも意味する。自分の仕事をするなかで日常的に住民の声を聞き、議会の場でそれを反映させるといった地方議員は、近年減りつつあるようだ。

都道府県議選の候補者は、どのような経歴を経て立候補に至ったのだろうか。

リンク先の表3は、筆者が朝日新聞、読売新聞、毎日新聞を参考に、選挙区定数別・党派別で候補者・当選者の経歴(2019年4月~2023年3月期(19ターム)、沖縄県を除く)を分類したものである(沖縄県は参照先の沖縄タイムスと琉球新報の候補者経歴情報の記載が簡潔なので除外)。

具体的な分類は、岡野裕元『都道府県議会選挙の研究』(成文堂、2022年)に準じ、「国会議員」、「市区町村議員」、「首長」(市区町村)、「政治家秘書」(国会・地方)、「行政職員」(国鉄、警察、消防、教員は除く)、「教育長・教育委員」(教育委員会委員長も含まれる)の6種類に基づき行った。これらは「政治・行政関係の職歴」と言える。該当しない者は、「その他」に分類した。

表3を見ると、候補者の経歴は「政治・行政関係の職歴」が68.15%、「その他」が31.85%で、政治・行政の経験を有している者が多数である。詳しく見ると、「市区町村議」が34.84%、「政治家秘書」15.17%、「市区町村議、政治家秘書」7.11%、「行政職員」5.60%、「市区町村議、行政職員」1.89%などで、市区町村議経験者の割合が最も高い。

ここからは、「政治・行政関係の職歴」に焦点を当てて、さらに分析する。

「政治・行政関係の職歴」の党派別の比率を見てみると、自民党74.33%、社民党71.88%、国民民主党70.63%、無所属69.72%、立憲民主党66.97%、維新(日本維新の会、大阪維新の会)62.24%、都民ファーストの会59.57%、日本共産党53.20%、公明党52.48%、その他の党派41.94%。自民党が最も高く、共産党、公明党、その他の党派が低い。

詳細な経歴を見ると、「市区町村議」(34.84%)の割合が高い党派は、日本共産党45.79%、自民党37.23%、無所属37.88%である。これらの党派は「市区町村議」が主要な人材供給源として機能しているようだ。意外にも共産党が最も高かった。逆に、割合がそれほどでもないのは、立憲民主党21.56%、国民民主党25.87%、維新21.43%、公明党24.75%、社民党25.00%、都民ファーストの会23.40%、その他の党派18.28%だった。

「政治家秘書」(15.17%)は、国民民主党28.67%、維新22.45%、立憲民主党22.02%、自民党18.75%の順。野党の議員政党が高い傾向にある。「市区町村議、政治家秘書」(7.11%)も似た傾向で、都民ファーストの会14.89%、国民民主党11.89%、立憲民主党11.01%、維新9.18%、自民党8.74%となっている。

「行政職員」(5.60%)は、社民党25.00%、公明党10.89%、その他の党派7.53%、無所属7.30%、無所属7.30%、立憲民主党6.88%である。社民党が高いのは、自治労関係と思われる。反対に自民党3.97%と日本共産党3.03%は低い。

経歴が「その他」(31.85%)の者は、その他の党派58.06%、公明党47.52%、日本共産党46.80%、都民ファーストの会40.43%、維新37.76%、立憲民主党33.03%、無所属30.28%、国民民主党29.37%、社民党28.13%、自民党25.67%だった。組織政党で比率が高い。

以上、都道府県議選の候補者の特徴をまとめると、「政治・行政関係の職歴」が多く、なかでも「市区町村議」と「政治家秘書」が主要人材供給源の役割を果たしてきたことが分かる。

党派別では、自民党と無所属は、「市区町村議」が最多。立憲民主党、国民民主党、維新は、「政治家秘書」や「市区町村議、政治家秘書」も多かった。社民党は、「行政職員」が多い。公明党と日本共産党については、「その他」に分類される人材が最も多かった。また、自民党と日本共産党とは、候補者数の規模が異なるものの、「市区町村議」の割合が高く、「行政職員」が低いという点で共通していた。

選挙区定数別で候補者経歴に違いは生じるだろうか。選挙区定数別で見ると、1~3人区の数は、約8割も占める現状がある。

「政治・行政関係の職歴」(68.15%)の割合が高いのは、選挙区数の多い1人区72.38%と2人区70.22%、それに6人区73.47%である。最も低いのは、12~17人区55.69%である。特に「市区町村議」(34.84%)の割合は、1人区38.27%、2人区38.37%であり、定数全体の割合よりも高い。

「政治家秘書」については、選挙区定数間での大きな差が生じていない。

国会議事堂=2022年1月12日、東京都千代田区永田町、筆者撮影

国会議事堂=2022年1月12日、東京都千代田区永田町、筆者撮影当選者については、「政治・行政関係の職歴」が70.73%、「その他」が29.27%であり、候補者の経歴割合とさほど変わりない。詳細な分類項目と割合(各党候補者経歴からの増減)を見ると、「市区町村議」34.55%(-0.29)、「政治家秘書」16.46%(+1.29)、「市区町村議、政治家秘書」7.53%(+0.42)、「行政職員」6.39%(+0.79)、「市区町村議、行政職員」1.90%(+0.01)となっており、候補者経歴の構造と大きな違いは見られない。

党派別の「政治・行政関係の職歴」の割合は、国民民主党74.53%(+3.90)、無所属74.28%(+4.56)、自民党73.13%(-1.19)、その他の党派71.43%(+29.49)、立憲民主党70.83%(+3.86)、社民党69.23%(-2.64)、維新68.12%(+5.87)、都民ファーストの会67.74%(+8.17)、日本共産党58.33%(+5.13)、公明党52.48%(±0.00)となった。多くの党派で増加しており、その他の党派が著しい。減少した自民党と社民党も、わずかな幅の程度である。

党派別の詳細な当選者経歴は、候補者の説明と重複するところもあり、結果を簡単に触れる程度にとどめておく。

「市区町村議」(34.55%)は、日本共産党47.73%、無所属37.14%、自民党36.64%。「政治家秘書」(16.46%)は、国民民主党26.42%、維新24.64%、立憲民主党21.53%、自民党19.01%。「市区町村議、政治家秘書」(7.53%)は、都民ファーストの会19.35%、国民民主党14.15%、立憲民主党10.42%、維新10.14%、自民党8.39%、社民党7.69%。「行政職員」(6.39%)は、社民党30.77%、その他の党派20.00%、公明党10.89%、無所属9.88%、立憲民主党9.72%、都民ファーストの会6.45%。経歴が「その他」(29.27%)の者は、公明党47.52%、日本共産党41.67%、都民ファーストの会32.26%、維新31.88%、社民党30.77%という結果となった。

選挙区定数別での違いも確認する。「政治・行政関係の職歴」(70.73%)は、選挙区の数が多い1人区76.16%と2人区72.75%、それに6人区77.78%において、選挙区定数全体の割合よりも高い。

より詳細な職歴を確認すると、「市区町村議」(34.55%)は、1人区38.20%と2人区37.10%で選挙区定数全体の割合を上回る。1人区において当選者数が多い自民党(39.06%)と無所属(42.86%)は、他党と比較しても「市区町村議」の割合が高い。なお、日本共産党も、1人区で唯一の当選者が「市区町村議」であった。

「政治家秘書」(16.46%)は、1人区(17.52%)で、立憲民主党100%(2人)、その他の党派50%(2人)、維新30.77%、都民ファーストの会33.33%(2人)。2人区(16.52%)で、国民民主党30.30%、公明党23.08%、維新22.22%、立憲民主党21.05%。3人区(17.25%)で、都民ファーストの会33.33%(2人)、立憲民主党28.95%、国民民主党28.57%、公明党24.32%である。これらの党派は、自民党(1人区17.19%、2人区17.95%、3人区16.75%)よりも高い割合であり、選挙区定数の小さいところで「政治家秘書」が有力な人材となっている。

1・2人区において「市区町村議」出身者を擁立することは、都道府県議選で当選者数を増やすための一つの鍵といえよう。

以上をまとめると、「政治・行政関係の職歴」がある者、特に市区町村議、政治家秘書、行政職員の経験がある者は、都道府県議の有力な人材の供給源となっている。ところが、有力な候補者予備群のパイそのものは、平成期に大きく縮小した。以下、市区町村議、国会議員秘書、地方公務員の三つについて、各動態を分析する。

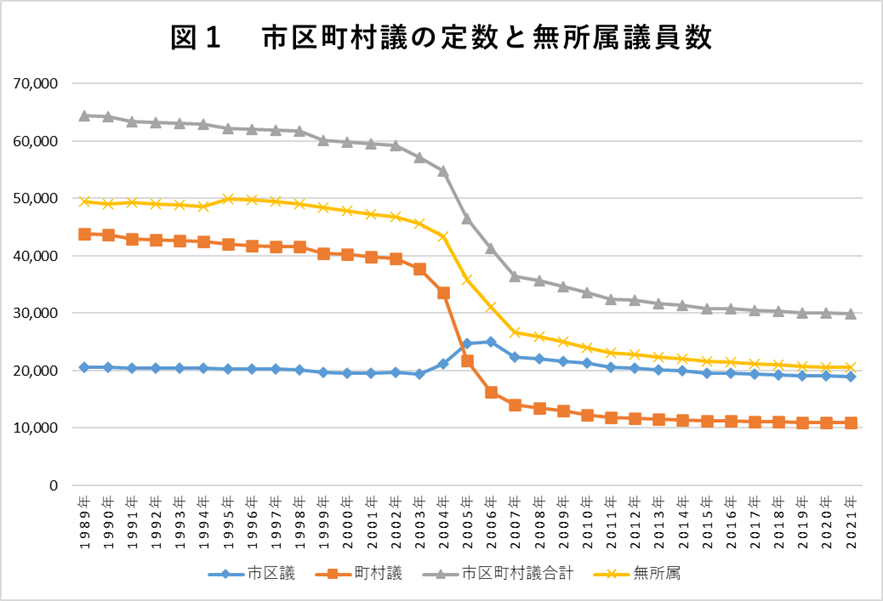

第一に、基礎自治体の議員定数は、平成の大合併と議会定数削減も経て減少した。図1は、各年の総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調」から筆者が作成した市区町村議の定数と無所属議員数である。平成期(1989年)以降の情報で作成した。

図1を見ると、市区町村議の合計は、1989年に6万4367人(市区議2万582人、町村議4万3785人)だったのが、2021年には2万9900人(市区議1万8965人、町村議1万935人)と半減以上している。特に町村議員は4分の1になった。減少幅が顕著だったのは2000年代であり、特に2004年(市区町村議合計5万4799人)と2005年(同4万6497人)の間が顕著である。都道府県議選の無投票当選は、2010年代後半頃に大きくクローズアップされはじめたと記憶しているので、基礎自治体の議員定数減少とも整合性がある。

無所属議員は、基礎自治体でその数が多く、定数削減で最も影響を受けた。実際、4万9434人(1989年)から2万524人(2021年)と大きく減っている。

国政目線から見ると、平成の大合併で影響を大きく受けたのは、保守系無所属議員が多かった自民党である。例えば斉藤淳は、2007年参院選、2009年衆院選も念頭に入れた分析で、「地方自治体合併によって支持基盤が大幅に弱体化したことが、自民党の大敗に繋がった」とし、「自民党は地方政治家の動員に長らく依存し、地方政治家は自民党からもたらされる政策便益の恩恵に与ってきた。この票と便益の交換システムは、自民党が自治体合併を進めたことにより弱体化してしまった」と主張した(斉藤淳「地方行財政改革と政権交代」樋渡展洋・斉藤淳[編]『政党政治の混迷と政権交代』東京大学出版会、2011年、p.187)。

ただし、地方政治目線から見ると、議会定数の削減は選挙で力量ある地方議員に人数を絞ったという見方も可能ではないか。団体の組織力も低下しており、団体を中心に支持を固める手法だけでは難しい。基礎自治体の現職議員は、都道府県議選の有力な候補者予備群であり続ける。それゆえ、基礎自治体議員のなり手不足の問題は、都道府県議選の候補者人材供給面で、玉突き式に悪影響を及ぼすことになる。

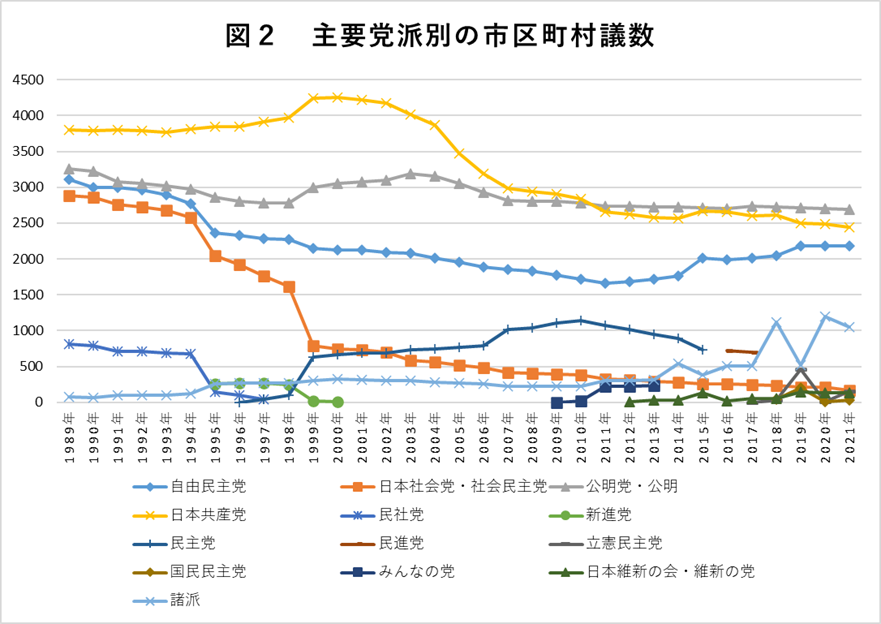

無所属以外の主要党派の議員数はどう推移したか。図2は、各年の総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調」から筆者が作成した主要党派別の市区町村議数である。

なお、基礎自治体で議席を有していた社会民主連合、日本新党、新生党、新党さきがけ・さきがけ、自由党、自由連合、国民新党、新党大地、たちあがれ日本、生活の党、次世代の党、日本のこころを大切にする党、日本を元気にする会、自由党、政治家女子48党(NHKから国民を守る党、NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で)については、議席数が少ないため、図から割愛している。諸派にも分類されていない。

図2を見ると、無所属より圧倒的に数が少ない自民党所属の市区町村議は数を減らし続けてきたが、国政での野党転落期を境に、2012年から増加に転じている。2014年(1763人)から2015年(2013人)にかけての増加幅が大きかった。要因としては、第18回統一地方選挙(2015年4月)だけでなく、国会議員に党員獲得ノルマを定めた(2014年)ことも影響した可能性が考えられる。2021年時点で2177人に回復し、平成の大合併前の1999年の水準に戻っている。

野党第1党についてはどうか。日本社会党は1989年時点で2885人も擁しており、公明党(3259人)や自民党(3108人)に大差をつけられている状況でもなかった。しかし、その後の野党第1党の議席数を確認すると、国政で二大政党化が進んだ時期でも、新進党(1997年:273人)、民主党(2010年:1140人)が最高値にすぎない。

国政においては、第二次安倍政権以降に野党多弱の状況が続いており、それが地方政治へも影響を及ぼしたようだ。民進党として最後の年の2017年が698人であり、民主党時代最盛期の約6割にとどまった。第19回統一地方選挙後の2019年は、立憲民主党463人、国民民主党203人、日本維新の会146人という状況だ。

基礎自治体における現在の野党は、議員数において平成期初頭の社会党レベルに達しておらず、党派も細分化し、足腰の弱さが深刻である。

国会議員を中心とした野党間の離合集散は、各新党が地方議会でも自前の候補者擁立を目指すことで、多党化現象が地方政治へ波及する(立憲民主党、国民民主党)。さらに、地方分権改革と予算・人事面での首長優位の構造は、全国で首長政党を誕生させた。当該地域で築いた地盤を橋頭保に国政進出にも成功した(日本維新の会)。また、全国1ブロックの参議院比例代表制を大いに活用した新規政党も、第20回統一地方選挙(2023年)で地方政治進出の動きを強めた(れいわ新選組、政治家女子48党、参政党)。

政党システムは、時間の経過、そこで構築される政党組織文化、国政と地方の間の相互作用、制度(執政制度と選挙制度)といった様々な要因に左右されて形成される。各党が自前で地方政治家を増やす動きは、党派の細分化構造を今後も固定化し続けるだろう。

国政野党の地方議員数が少なすぎることは、仮に政権交代が実現したとしても、第14回「有権者の地方選での投票行動はどう変わったか?~国民民主党の見方は……」で紹介した地方向け補助金の一括交付金化の事例のように、地方政治での政策執行でつまずく可能性が大いにある。

いずれにせよ、立憲、国民、維新といった野党の議員政党が市区町村議数を増やすことは、都道府県議選での候補者予備群を増やすことにつながるため、早急の課題である。さらに、自前の都道府県議が増えることは、国政選挙の候補者予備群の層を厚くすることにもつながる。

話を党派別分析に戻す。

組織政党である日本共産党と公明党は、地方議員数が多い。理由としては、公明党が歴史的に地方発の政党で「大衆とともに」の立党精神も掲げていること、日本共産党も「草の根」を掲げていることが挙げられる。

日本共産党の市区町村議数は、1989年時点で3800人(公明党は3259人)おり、最盛期の2000年(平成の大合併前)には4250人を擁した。無所属を除いて第1党であった期間が長かったが、議員数減少に歯止めがかからず、東日本大震災後の2011年についに公明党(2740人)を下回り(日本共産党2661人)、この状況が継続している。今後、自民党にも追い抜かれる可能性がある。

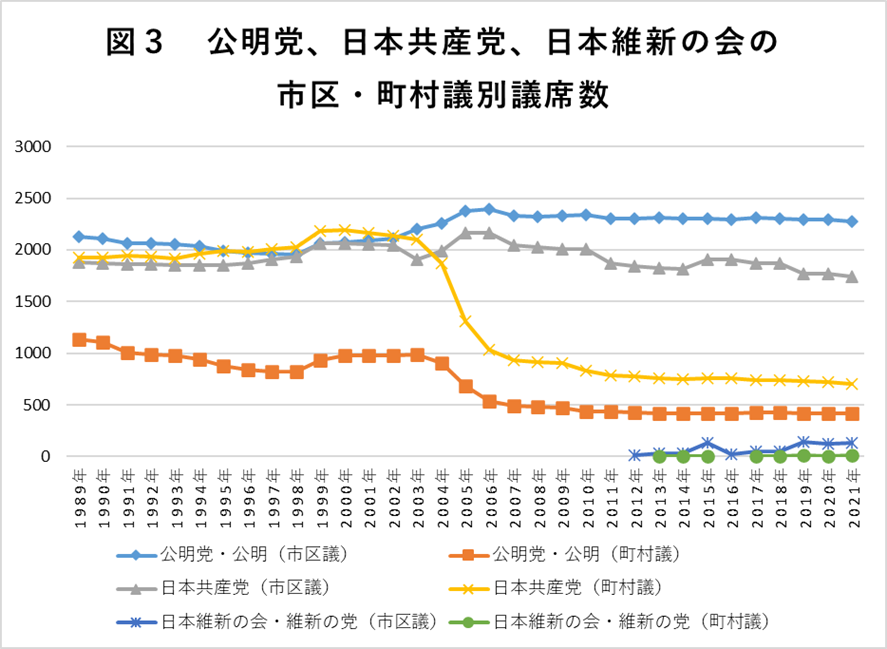

これに対して公明党は、議員数を減らしているが、安定して推移している。なぜ日本共産党の方が減少が顕著なのか。図3から市区・町村議別議席数を確認する。

図3を見ると、日本共産党の議席数が減少した理由が一目瞭然である。同党の町村議数は、2003年(2103人)以降に減少傾向が続き、とくに2004年(1871人)と2005年(1307人)間での減少幅が著しい。平成の大合併や議員定数削減による影響が鮮明だ。市区議員数の増加は、2003年(1908人)から2006年(2163人・最高値)の増加にとどまっていた。

他方、公明党の町村議員数は、日本共産党のおおよそ半分くらいであり、平成の大合併や議員定数削減の影響が小さくて済んだようである。公明党は、日本共産党よりも市区議員数が多いことが、市区町村議の全体数を押し上げているかたちだ。

候補者の擁立姿勢も、公明党が絶対当選主義なのに対し、日本共産党が積極的に擁立してきたという差もある。一般論として、候補者の当選ラインがぎりぎりであった場合や当選順位が低い場合、平成の大合併や議会定数削減の影響(当選に必要な票数が増加)を受け、当選しにくくなる。日本共産党の党大会で党内の高齢化が課題として言及されていることも踏まえると、人材難が顕在化しているのはたしかだ。

都道府県議選で日本共産党が積極的に候補者擁立をしにくくなったのは、有力な候補者予備群であった市区町村議数の減少も一因と考えられる。

次に、候補者予備群としての国会議員秘書の数を見てみよう。濱本真輔は、「調査方法は異なるため注意を要するが、政治改革を経て秘書数は全体として減少した」と指摘する(濱本真輔『日本の国会議員』中央公論新社、2022年、p.73)。国会議員の秘書の数は、国会議員の数と関係するため、市区町村議、行政職員と比較するとパイ自体が限られる。国会議員数は、長期的に減少傾向でもある。

立憲民主党のある衆議院議員によると、秘書が優秀な人材である場合、手放したくはないという考えもあるようだ(筆者取材)。とすれば、地方議会議員選挙に出馬するような国会議員秘書とは、どのような人物像なのか。

自身が自民党国会議員の秘書経験もある馬渡剛教授(茨城大学)によると、「国会議員の場合、親族を秘書(官)にして後継というケースが多い。地方議員の場合、地方議員を目指して議員秘書を経てというルートが多くみられる。また国会議員にとっても系列の地方議員が増えることを意味するわけですから、積極的に擁立するのは当然でしょう」という(2023年2月14日、文書回答)。国会議員、秘書の双方に、メリットがある訳だ。

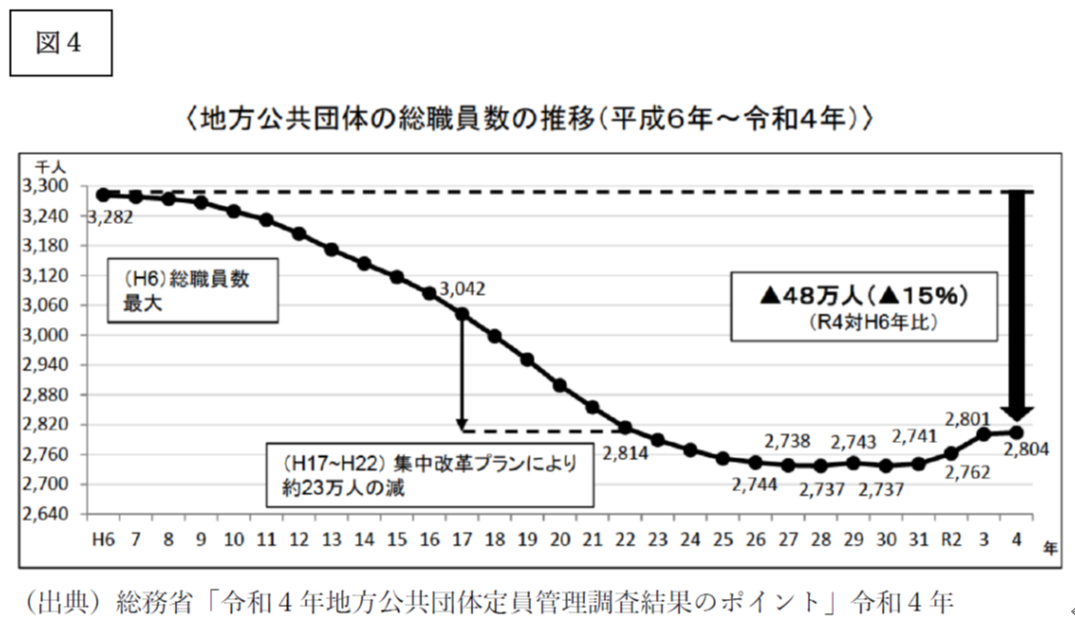

最後に、地方公務員の動向を見てみる。国・地方での行政改革に伴い地方公務員の人員は削減されている。図4は、地方公共団体の総職員数の推移(平成6年~令和4年)である(総務省「令和4年地方公共団体定員管理調査結果のポイント」令和4年)。

図4を見ると、1994(平成6)年に総職員数が最大の328万2千人であったが、平成の大合併の進展や集中改革プラン(平成17年3月29日付「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」p.2)による定員管理の取組もあり、2016(平成28)年には273万7千人まで大幅に低下した。2022(令和4)年時点では、280万4千人となっている。

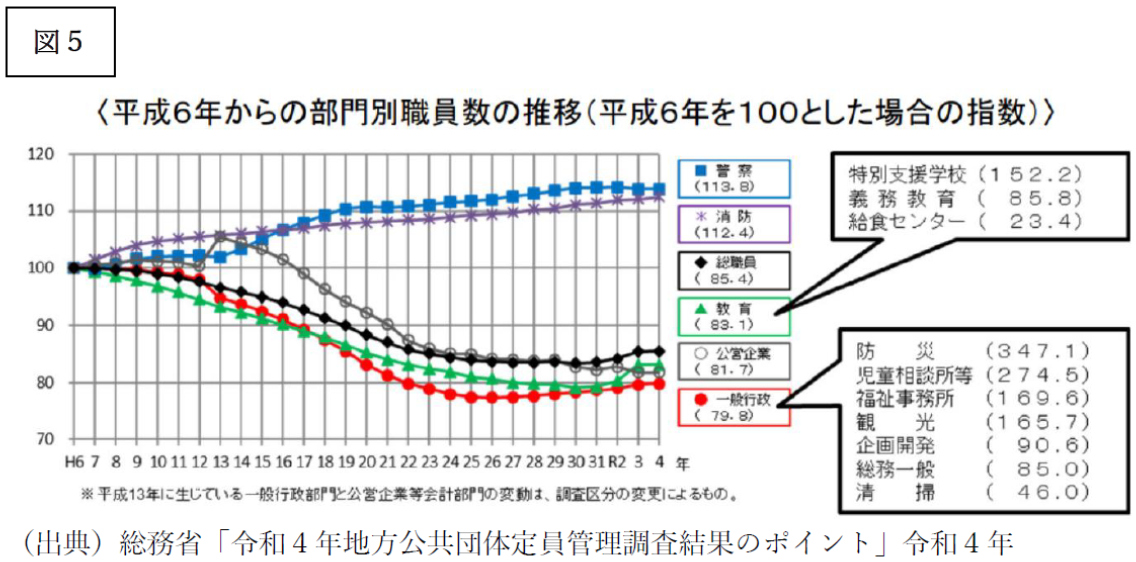

興味深いのは部門別の内訳だ。図5は、平成6年を100とした場合の指数で示した部門別職員数の推移である(総務省「令和4年地方公共団体定員管理調査結果のポイント」令和4年p.2)。

図5を見ると、2022(令和4)年時点で、総職員(81.7)、教育(8311)、公営企業(81.7)、一般行政(7988)と大きく減らした中、警察(113.8)、消防(112.4)という緊急時に必要な部門は拡充している。ただし、一般行政部門でも、児童相談所等(274.5)や福祉事務所(169.6)といったより住民の現場に近い部門は大きく増加している。裏を返せば、市役所庁舎や地元出張所の中で働いている公務員数は、相当減少している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください