習近平がG7に打ち込む“くさび”とは?

2023年04月21日

フランスのマクロン大統領の発言が波紋を広げている。4月5日から3日間に及ぶ中国訪問の帰路、機内で行われた記者懇談の席で質問に答えた。曰く、「欧州は台湾問題に関し米中対立に巻き込まれてはならず、戦略的自律性を維持しなければならない」。確かにこれは聞き捨てならない。

中国訪問からの帰りで一仕事終えたとの解放感があったかもしれない。その訪問でマクロン氏は下にも置かない厚遇を受け、同時に訪問したEUのフォンデアライエン委員長と好対照を見せた。フォンデアライエン氏に対し、中国は簡素なレセプションを催しただけだった。

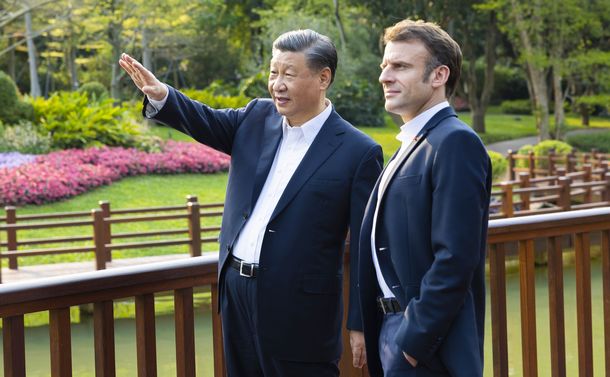

2023年4月7日、中国広東省広州市の公園で散歩をしながら言葉を交わす習近平国家主席(左)とマクロン仏大統領=新華社

2023年4月7日、中国広東省広州市の公園で散歩をしながら言葉を交わす習近平国家主席(左)とマクロン仏大統領=新華社そこでついマクロン氏の本音が出た。マクロン氏は記者からの質問に答え、「我々欧州は、台湾問題に関し、米国に追随したり中国の過剰反応に巻き込まれたりしてはならない」「我々の危機でないものに関わることは欧州に対し仕掛けられたワナであり、それにはまることがあってはならない」「欧州は戦略的自律性を高めなければならない」と述べた。

そもそも、対米自主路線はドゴール以来のフランスの伝統だ。米国に追随せず、フランスはフランス独自の国益を追求する。これは何も今に始まったことではない。それをマクロン氏は改めて機上で記者に説明した。「ただ、今回は、それをフランスの国益とせず、『全欧州のため』としたところが違うだけだ」と、フランス政府筋は釈明する。

一方、この発言は国内政治的に見れば分らないでもない。マクロン氏は今、ドゴール主義に訴えなければならない事情がある。マクロン氏は、長年課題だった年金改革に着手し、その支給開始年齢を62歳から64歳へ引き上げることとしたが、これに国民が猛反発、各地でデモが吹き荒れる事態となった。

パリ中心部のバスチーユ広場には、マクロン政権の年金改革に反対する市民らが集まった=2023年3月23日、マチュー・ボノム撮影

パリ中心部のバスチーユ広場には、マクロン政権の年金改革に反対する市民らが集まった=2023年3月23日、マチュー・ボノム撮影フランスはかつて燃料費値上げで黄色いベスト運動が巻き起こりマクロン政権を揺さぶったこともある。フランスのデモは日常茶飯事とはいえ、決して油断できるものではない。マクロン氏は、国民の結束を呼び掛けるつもりで改めてドゴール主義を訴えたのかもしれない。

しかし、そういう国内事情で台湾に関する独自路線を主張されたのではたまらない。そもそもドゴール氏の時と今とでは状況が違う。今、EUは一致結束してロシアのウクライナ侵攻に対抗する。そういう時に、国益を前面に出し、米国に追随せず独自路線をとることがどういう意味を持つか。果たして大西洋の両岸から猛烈な非難が巻き起こった。

2016年の米大統領選挙でトランプ氏と共和党候補の座を争ったマルコ・ルビオ上院議員は、「もしマクロン氏が欧州を代表し、欧州は台湾問題で米中いずれかに与するべきでないと言うなら、米国も(ロシア、ウクライナの)いずれかに与せず、ウクライナ問題を欧州に任せてもいい」と述べた。ありていに言えば「米国が誰のために戦っていると思っているのか、他ならない欧州のためでないか、何なら手を引いてもいいぞ」ということだ。

2016年の大統領選挙でトランプ氏と共和党候補の座を争ったマルコ・ルビオ上院議員

2016年の大統領選挙でトランプ氏と共和党候補の座を争ったマルコ・ルビオ上院議員米国では、対中政策に関し超党派の支持があり、それはウクライナ支援でも同じだが、米国民の間に支援疲れが生まれているのも事実だ。共和党のマッカーシー下院議長は、ウクライナに白紙小切手は切らない、とも述べている。ルビオ氏の発言は、米国内のそういう声を反映する。

欧州では、ロシアの脅威を一際強く感じる東欧諸国が反発した。ポーランドのモラヴィエツキ首相は「我々は、米国からの自立でなく米国とのパートナーシップこそを達成すべきだ」とし、リトアニアのランズベルギス外相は、マクロン氏が中国寄りの姿勢をとったとし「我々は、欧州防衛に際し中国からの支援は必要としない、我々は自らの力で欧州を守るべきだ」と述べた。これらの国は、ウクライナの次は自国かもしれないと思っている。ウクライナの防衛は自国の防衛そのものだ。マクロン発言は危険な火遊びでしかない。

それにしてもこの発言のタイミングは最悪だ。台湾の蔡英文総統が中南米訪問の帰路米国に立ち寄り、マッカーシー下院議長と会談した。それに中国が反発し、台湾周辺で軍事演習を繰り広げる。そういう折も折、G7主要国であるフランスのリーダーが、台湾防衛に関心がない、と言えば、台湾を好きなように処理してもらって構わないと中国に言っているようなものだ。

そもそも、マクロン氏が訪中の帰路で、思わず本音らしきものを漏らしたことが問題だ。マクロン氏は、習近平主席との会談に際し、この発言のような印象を中国側に与えてはいないか。言外にでも、そういうニュアンスを匂わせるようなことがあったなら、それは中国に対する誤ったメッセージになりかねない。

習氏は、3月20日から22日までロシアを訪問、中国の台湾に対する立場に関し改めてロシアの支持を取り付けた。ブラジルのルラ大統領は、中国訪問を終えた4月15日、記者団に対し「米国は戦争の扇動を止め平和について話し始めなければならない。EUも平和について話し始める必要がある」と述べた。

米ホワイトハウスで記者団に話すブラジルのルラ大統領=2023年2月10日

米ホワイトハウスで記者団に話すブラジルのルラ大統領=2023年2月10日そしてこのマクロン発言だ。習氏としては、してやったり、といったところだろう。その意図するところは、ロシアとの連携、グローバルサウスの取り込み、そしてG7の分断だ。

G7はこの1年以上、結束して対ロ制裁を実施してきた。しかし、その結束が一枚岩かと言われればそうでなく脆弱な部分もある。特に、昨今の急激なインフレで国民の不満がこれまでにない高まりを見せている。G7の結束は盤石とは言い難い。その最も弱い部分の一つがフランスかもしれない。国内は揺れているし、何かといっては独自の動きをしたがる。習氏が分断を仕掛けるならフランスは絶好の候補だろう。

いうまでもなく、ロシアに対抗する西側の強みはその結束力にある。結束するからこそ、対ロ制裁が効果を発揮し、武器供与も続けられる。もし、その結束が乱れるようなことがあればG7にとっては致命的だ。

そもそもロシアのウクライナ侵攻に対し、西側が結束して立ち上がったのは何故か。ロシアは既存の国際秩序を力で変更しようとした。それを許したのでは、国際秩序は成り立たない。だから西側が結束してロシアに立ち向かった。しかしそれは、台湾についても同じだ。中国は、台湾は国内問題であり、未だ成らざる中国統一を完成させるだけとするが、国際社会から見れば、台湾の武力による併合が許されるものでないことは言うまでもない。

振り返れば、2014年、ロシアはクリミアを一方的に併合した。その時西側は対ロ制裁を発動したものの、結果的にはロシアに足元を見透かされるだけに終わった。それが今回のウクライナ侵攻につながった。国際秩序を踏みにじる行為を許せば、秩序が根幹から崩れていきかねない。

日本がウクライナ問題でG7と結束するのもこういう認識があるからだ。世界は、ウクライナであれ、台湾であれ、国際秩序を一方的に変更する行為を容認してはならない。今回、マクロン氏がどういう意図からかは定かでないが、ついポロリと述べたことが西側の結束を乱すようなことがあれば影響は甚大と言わざるを得ない。とりあえず、フランスのコロナ外相も参加する軽井沢のG7外相会合で改めて結束が確認された。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください