高橋真理子

2010年12月07日

自殺が報じられるとその後に自殺が増える現象を「ウェルテル効果」と呼ぶ。ゲーテの「若きウェルテルの悩み」(1774年)は、失恋した主人公が最後に銃で自殺するお話だが、出版後に同じ手法の自殺が相次ぎ、発禁にした地域があった。それにちなんで米国の社会学者が名付けた。

いまどき小説やドラマの中の自殺が現実の自殺を増やす傾向は見られないらしい。だが、自殺のニュースが自殺を誘発する現象は世界各地にある。とくに青少年に対する影響は大きいという。それがわかっている以上、私たちは未成年の自殺報道を控えるべきなのだろうか。しかし、群馬県桐生市の小学6年生・上村明子さんの自殺のようなケースに遭遇すると、記者には伝えなければという使命感がわきあがる。いじめ自殺を断ち切るためにメディアはどうすべきか、私たちもウェルテルと同じ深い悩みの中にある。

新聞社は、もともと自殺はなるべく記事にしないという姿勢をとってきた。私が入社したのは1979年だが、すぐにそういう方針を教え込まれた。当時のデスクは「遺族がかわいそうだから」と理由を説明した。例外は、特別なニュース性がある場合。有名人やその親族の自殺はニュースとして報じないわけにはいかない。もう一つは、社会的影響が大きい場合。「いじめ自殺」はこれに相当する。

1986年2月に中学2年の男子が「生きジゴクになっちゃうよ」と遺書に書き残して自殺した事件は、多くの人に衝撃を与え、学校で起きたことを探ろうとする報道が続いた。さらにこの年4月にはアイドル歌手の岡田有希子が自殺。そして、後追い自殺が相次いだ。

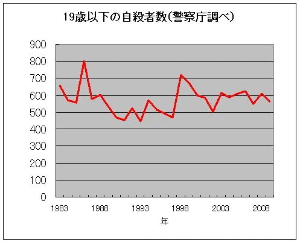

なるべく記事にしない方針があっても、いったん報道された後は「他社に負けまい」という記者魂が前面に出てきてしまう。自殺をなくすためにと素朴な正義感にかられた記者も少なくなかっただろう。そもそも86年当時は、自殺報道が自殺を増やすという認識はほとんどなかった。精神科医の高橋祥友さんが『群発自殺』という中公新書を出したのは98年だが、その後書きに印象的な一節がある。岡田有希子の自殺が起きたとき、後追い自殺が起きるという著者の懸念を同僚たちは「一笑に付した」というのだ。精神科医仲間でさえ、その程度の認識だった。だが、実際に後追いは起きた。警察庁の調べによると86年の未成年の自殺者は802人と、前後の年より3割も多くなっている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください