2011年04月26日

1986年にウクライナ・チェルノブイリ原発で起きた爆発事故から25年がたつ。無人となった広大な土地は、その間にどう変わったか。畑は森に少しずつ還り、動物はわき上がるように増えた。しかし、放射能は地表にとどまったままだ。いったん高濃度の放射能汚染が起きた土地は、長い間農業には使えない。

チェルノブイリ原子炉は黒鉛チャンネル炉という特殊なタイプだ。原子炉が水蒸気爆発したあと、原子炉の蓋が飛び、原子炉建屋も壊れて、炉心が直接、大気に露出するという最悪の状況になった。

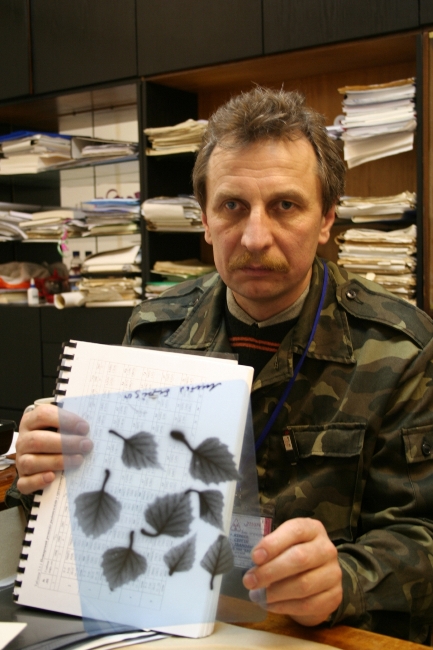

無人ゾーンで取れた葉をフィルムの上に置くと放射能で感光する。2006年、竹内敬二撮影

無人ゾーンで取れた葉をフィルムの上に置くと放射能で感光する。2006年、竹内敬二撮影ヘリコプターと地上からの決死の作業によって、大量放出は10日間でとまった。その後、突貫作業で炉心を覆う「石棺」づくりにかかった。こうした作業で多くの人が大量被曝し、後年、健康被害に悩まされることになった。

ソ連当局は、半径30キロの住民13万5千人を強制疎開させた。その後、正確な汚染地図をつくり、1平方キロ当たり15キュリー(1平方メートル当たり55・5万ベクレル)以上の汚染地を疎開地に追加した。中心部は1平方キロで200キュリー以上の高濃度汚染地域も多い。

その無人ゾーンの面積ははっきりしないが、ウクライナ、ベラルーシ、ロシアで4千数百平方キロ以上になっている。約500の村が消え、疎開者の総数は約40万人にのぼる。最初の11万人はすぐに避難させたが、その後は新しく住む家ができたところから避難したので、多くの人は長く汚染地にとどまっていた。

放射能で巨大化した松の葉。下の部分の葉が異常に長い。1990年、花井尊撮影

放射能で巨大化した松の葉。下の部分の葉が異常に長い。1990年、花井尊撮影外から無人ゾーンに入る道は何本かある。出入りはゲートで管理されているが、ゾーン内は無人ではない。停止したままの原発やその近傍では、原発の管理、放射能の監視、警備などで相当数の人が働いている。

筆者は4回現地を訪れた。1990年、96年、2001年、06年だ。行くたびにゾーンの中は整備され、過ごしやすくなった。06年、原発の作業員は「原発関係で3800人いる。最近まで除染作業などで1万人いた」と話していた。

ゾーンの中心部、つまり、原発の周辺には小さな町があり、レストランや簡易ホテルもある。ウクライナ政府は今年からゾーンを観光ツアーに開放している。原発や隣接する無人の町・プリピャチなどが目玉だという。

汚染ゾーンでそうした活動ができるのは、舗装道路や建物の周辺を水で洗ったり、表土を入れ替えたりして、放射線量を低く抑えているからだ。06年では線量はだいたい毎時1あるいは0・5マイクロシーベルト以下だった。地面に放射性のちりがなければ線量はぐっと低くなる。

しかし、草むらや森に入ると、放射線量は跳ね上がる。5~10マイクロシーベルトのところが多い。事故直後、高濃度の放射能雲の通過で松が赤く焼けた「赤い森」ができた。その木を埋めている場所では、測定器の針が「カチーン」と軽く振り切れた。

計測の最高は毎時30マイクロシーベルトだったが、針の勢いからいって、どのくらいあったか分からない。案内してくれたバスの運転手が「ここは怖い」といって、写真を撮っているあいだにバスを発車させかけたのを覚えている。

森の放射線量が高いのは、放射性物質が地表面にとどまる傾向があるからだ。植物の根で吸い上げられ、落ち葉として地表に落ちる。毎年毎年、放射性物質は地表面近くでこの「サイクル」を繰り返している。事故当初は、雨で地中深く入り、地下水で動くと思っていたが間違いだった。

地中の放射性粒子は土の粒子とくっついて、表面から動きにくい。一部は植物に吸い上げられて、表面でのサイクルを繰り返す。植物に吸い込まれる量は、「土壌を浄化するほどは多くないが、植物を放射能汚染するには十分な量」である。だから、基本的にどうしようもない。

無人ゾーンでの測定を続けているウクライナ環境生態研究所で06年に話を聞いた。「セシウムは今も土地の表層にある。ある地点では1999年の測定で表面から深さ15センチまでに97%あり、05年にもやはり97%あった。他の場所でも深さ10センチまでに大体90%があり、表面から動かない」ということだった。

ストロンチウムは少し深く潜っていて、深さ25センチくらいまでに90%があるということだった。ストロンチウムは水で移動しやすい。

汚染の主因はセシウムだ。表面にとどまる性質のため、地表面の放射能はほぼセシウムの半減期(30年)で期待できるスピードでしか減衰しない。事故から20年後の06年で、放射能の強さは事故直後の約60%ほどだった。減衰は遅々として進まない。

放射能に汚染された地域では何が起きるか。家畜試験場などでは事故直後に異常出産が激増し、やがて減ったというデータがあった。ただ、そうした出産は死産だった。

森はどうなるのか。「犬のような巨大ウサギを見た」などの噂があったが、すべてうそだろう。確かなのは、巨大化した葉っぱが増えたことだ。ゾーン内の農業試験場では異常率の変化を調べていた。

90年の取材時でも巨大なキュウリなどをみた。異常がとくに出やすいのが松だ。一部だけ異様に長い針葉ができる。これは事故からかなり時間が経ったあとでも見られた。

90年の取材では、ゾーンの中のいたるところに高放射線量の場所があり、緊張した。当時、事故を起こした4号炉の炉心に近づいて取材した同僚記者の瞬間の最高線量は、毎時318マイクロシーベルトだった。

しかし、06年には「石棺」から約300メートル離れた場所に見学用の建物があり、1時間あたり8マイクロシーベルトほどだった。高いと言えば高いが驚くほどではない。

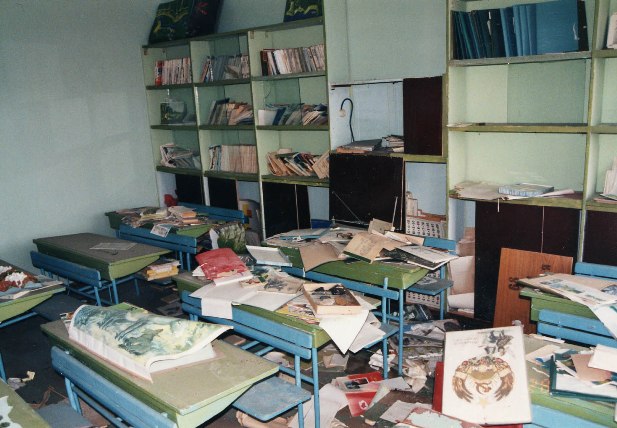

原発に隣接するプリピャチ市の小学校。学用品が散乱したまま。2001年、竹内敬二撮影

原発に隣接するプリピャチ市の小学校。学用品が散乱したまま。2001年、竹内敬二撮影人間の影が消えた無人ゾーンは「動物のサンクチュアリ」になっている。01年の取材では、「イノシシ、オオシカ、ウサギ、キツネ、オオカミ、ヤギがすべて激増し、平均で10倍になった。狩猟対象だったイノシシは30倍になり、大型化している」と聞いた。

しかし、動物も放射能は免れない。調査捕獲をしているが、06年でも肉1キロで80万ベクレルのイノシシがいたという。

また政府は、人がいないことを利用して絶滅危惧種である欧州原産のバッファローやモウコノウマを放して、増やす試みを進めている。

ゾーンに再び人が住めるかどうかは、作物をつくり、食べて売るという「自立した農業」ができるかどうかにかかっている。

ある種の肥料をまくと作物が放射能を吸収しにくいことがわかった。肉牛には60日間、「放射能のないえさ」を与えてから出荷するなど工夫している。

最近ではナタネを栽培してバイオディーゼル油を製造する試みも進んでいる。油は燃料として売り、搾りかすは家畜のえさになるが、安定した産業にはなっていない。

もっとも有効なのは表土の入れ替えだが、「新しい土はどこにあるのか」「どこに捨てるのか」「客土の費用に見合う経済性があるのか」などの問題があり、基本的に行われていない。土地の放射能を減らす試みは、無人ゾーンではなく、人が住んでいる場所で行われている。

一方、勝手に元の家に帰って住む人もいる。「サマショール」(わがままな人)とよばれる。今では政府も黙認して電気なども引いている。ゾーン外に住む家族がときどき会いにくるが、「18歳未満」は立ち入りが禁止されている。あるサマショールは「孫に会いたい」と話していた。

事故から時間がたつにしたがって、地域ぐるみで人が戻り、それを追認している場所もある。「その場所でとれた農作物を食べないように」という条件つきで、「食糧を買う手当」を出しているところもある。そうした地域を取材したが、たいていの人は、作物をつくり、とんちゃくせずに食べていた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください