2011年10月30日

==============================================

朝日グループのジャーナリズムTV「朝日ニュースター」は、通信衛星などを利用して24時間放送しているテレビチャンネルで、ケーブルテレビ局やスカパー!などを通じて有料視聴することができます。4月から始まった新番組「科学朝日」は、高橋真理子・朝日新聞編集委員がレギュラー出演する科学トーク番組です。WEBRONZAでは、番組内容をスペシャル記事としてテキスト化してお届けします。

====================================================================

ゲスト:科学技術振興機構顧問 北澤宏一さん

高橋:こんばんは。科学の最先端にひたる『科学朝日』。案内役の高橋真理子です。本日は、少しいつもと趣を変えまして、大きく、科学技術行政のあり方を論じてみたいと思います。東日本大震災、なかんずく福島原発事故が起き、今ほど科学者のあり方、ひいては科学のあり方が問われているときはありません。今までのやり方ではまずいということが次々とあらわになっています。では、科学技術行政はどう変わっていくべきなのか。どうすれば変わるのか。一方、社会の側はどう変わるのが望ましいのか。そして、私たちは科学とどう向き合っていったらいいのか、きょうはそうしたことをたっぷり議論したいと思います。テーマは「日本と科学技術~新しい関係を築く」です。ゲストは、9月末まで科学技術振興機構の理事長として日本の科学技術行政の最前線に立ってこられ、新理事長にバトンタッチした今は顧問となられております北澤宏一(きたざわ・こういち)さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。

北澤:こんばんは。よろしくお願いいたします。

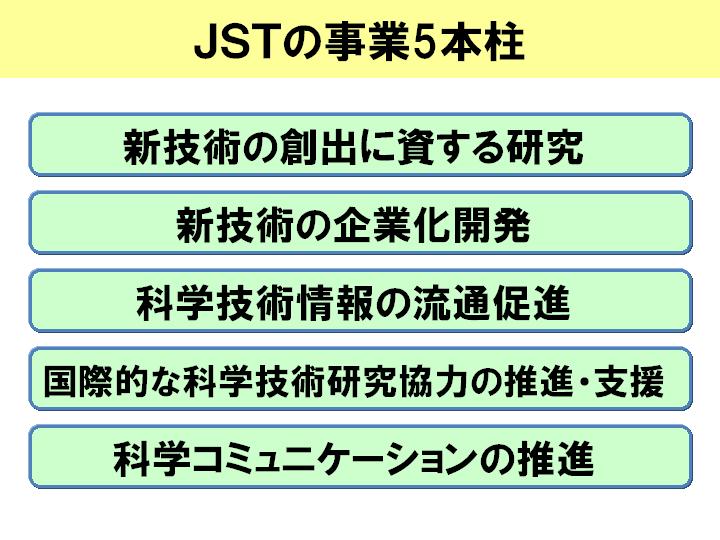

高橋:さて、科学技術振興機構なんですが、頭文字をとってJSTと私たち呼んでおりますけれども、一般の方々にはそれほど知られていないようにも思うんですね。まずここがどんな機関なのか、簡単にご紹介いただけますでしょうか。

北澤:はい。日本はですね、エネルギーも、資源も、食料も豊富にありませんし、その意味では、終戦後、日本は国民をリソースにして、科学技術立国でいくという国是を決めてきているわけです。そういう中で、科学技術を担っていくプレーヤーの人たちが、大学や、国立研究所におります。それで、その人たちがすばらしい成果を出してくれて、それを産業界が拾い上げて、それを技術として花を開かせていってくれるというのは一番望ましいわけですけれども、必ずしも理想的に常にいくわけではなくて、その人たちがうまく成果を出していってくれるような、そういう形にしていくというのが科学技術振興機構の一番の役割というふうに、言ってしまえばそれで一言で済む。日本の科学技術を理想的な形で回るようにするんだというのが、私たちの一番の役割だということができるかと思います。

高橋:そういう環境をつくるということになるんでしょうか。

北澤:そういうことになりますね。

高橋:私自身、取材などでJSTとは随分長い間お付き合いしているんですけれども、JSTが取り組んでいる事業って実に幅広くてですね。

北澤:そうなんです。

高橋:ええ、なかなか全体像をつかむのは難しいと、かねがね思っておりました。そこで、ちょっと、このJSTの事業の5本柱をスライドにしましたので、ご覧いただきたいんですけれども、まず、「新技術の創出に資する研究」、研究に対してお金を出すというお仕事をJSTはするわけですね。

北澤:お金を出すというよりは、まず、どういう研究をやっていくのかということのデザインをするというところが、実は非常に重要な部分なんです。

高橋:方針を決めるところですね、はい。

北澤:ええ。ですから、そこを決めて、そして、では、どういう人たちに手を挙げてもらうか、そしてお金を出すという、これがこの新技術の創出に資する研究っていう部分なんですね。

高橋:はい。

北澤:それで、そこから成果が出てきたら、その次につなげていくということになります。

高橋:これは企業に働きかけてっていう、具体的には「企業化」に結び付けるように。

北澤:ええ、これも2段階あるかと思うんですけども、大学が技術を出したときに、まだ企業が受けられるほどに育っていないケースがよくあります。例えば、山中さんのiPS細胞なんかも、そういう研究の中から出てきましたけども、まだ、産業界がすぐにさっと受けられる形になっていないんですね。

高橋:そうですね、はい。

北澤:ですから、それを産業界が受け取れるレベルまで、育て上げるという、そこがまず、最初にあります。

高橋:はい。

北澤:そこへ産業界が入ってきて産学連携が始まって、そして、今度は産業界がむしろ独自に育て上げていくっていう、その段階になりますと、経産省とか、それからNEDO(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)の役割というのもかなり出てきますけれども、そういう段階までJSTは育て上げていくという役割を担っています。

高橋:はい。次が「科学技術情報の流通促進」ですが、これは昔から取り組んでこられたものですね。論文のデータベースをつくって、誰でも使えるようにするとかそういったことですね。

北澤:そうですね。科学技術の研究をやっていく中では、いろんな人が過去どういう研究をやったかというのを知って、それを参考にして、それはもう二度と同じことをやってもしようがないですから、それで、情報を見ながら研究を進めるんですけど、その情報をデータベース化しておいて、それで研究者たちに伝える。これ、かなり大事な役割で、私が学生時代も、学生として、こういうお手伝い、アルバイトでやっていたことを覚えています。

高橋:ああ、そうなんですか。

北澤:ええ、昔からやっていました、ええ。

高橋:今はもうインターネットで情報を検索するのは当たり前になりましたけども、昔は大変なことでしたよね、情報を集めて検索できるようにするというのはね。

北澤:そうですね、ええ。非常に分厚い資料をつくっていました。

高橋:はい。それで、もう一つが、「国際的な科学技術研究協力の推進・支援」。

北澤:そうですね。これは、日本だけで科学技術をやっているわけじゃありませんから、世界にはたくさんの国があるんで、やっぱり、世界とのお付き合いというのは非常に重要なんですね。

高橋:そうですね。科学に国境はないですからね。

北澤:最近、大きく変わってきているのはここの分野でして、今まで日本が世界とお付き合いするときに、あんまり科学技術ということを、お付き合いするときのツールと考えていなかったわけです。

高橋:ええ。

北澤:ところが、世界とお付き合いするときに、科学技術でお互いに協力しましょうといいますと、先進国から見ても日本という国はよく見えるようになると。

高橋:はい。

北澤:それから、途上国から見るととっても頼りになる国になるという、そういうことで、外交に科学技術をツールとして使ってみると、実はとってもいろんなことができる。海外からも、日本は非常にビジブルになる、そんなふうに言われています。それで、最近この分野は非常に強化されはじめてきました。

高橋:そうですね。で、5番目に「科学コミュニケーションの推進」。

北澤:そうですね。この部分は、やはり、今、特に1990年のベルリンの壁が崩れてからは、民主主義という、そういう言葉がより前面に押し出されてきたわけですね。そうしますと、科学技術を推進していくかどうかということも、人々の決断という、最終的には国民の決断に委ねられることになるんですけど、そのとき、国民にも科学技術のことをよく知ってもらった上で、判断してほしいという、そういう科学者や技術者の側からの気持ちと、それから、国民として、逆に科学技術はこういうことをやってくれるんだったらとか、こんなことをもっとちゃんと情報として伝えてくれっていうことで、双方向のコミュニケーションが必要になってきたんですね。だから、そんなことから、これは全世界的に科学コミュニケーションの推進というのは今盛んになってきている、そういう状況になってきているかと思います。

高橋:そうですね。これほど幅広い事業を手がける組織を、理事の時代も含めると10年近くかじ取りされてきた北澤さんは、今、日本と科学技術の新しい関係を語っていただくのに最もふさわしい方だと思います。CMの後にたっぷりお話を伺っていきたいと思います。いったんCMです。

~CM~

高橋:『科学朝日』、本日のゲストはこの方、科学技術振興機構顧問の北澤宏一さんです。あらためまして、よろしくお願いします。

北澤:よろしくお願いいたします。

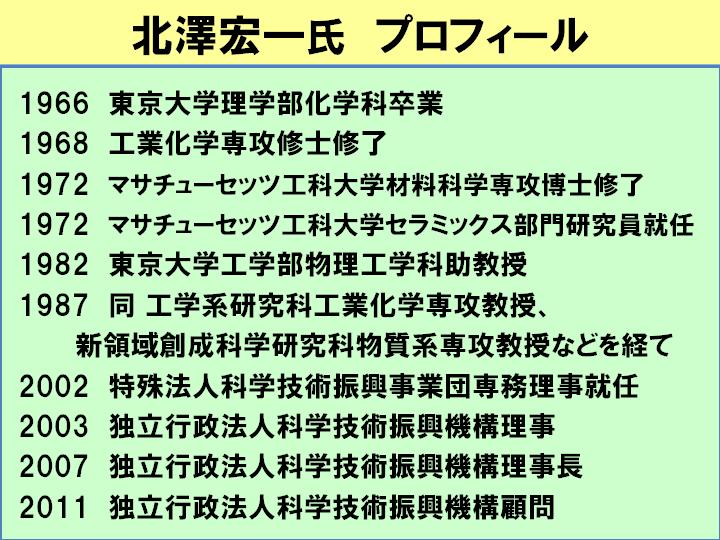

高橋:最初に、ちょっと、北澤さんご自身の歩みを振り返ってみたいと思います。ここにプロフィールが出ていますけれども。

北澤:ありがとうございます。

高橋:東大の理学部化学科を卒業されて、博士課程からアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)に進まれるんですね。博士課程からアメリカに行こうと思われたのはどういう理由なんでしょうか。

北澤:そのころですね、大学紛争の時期でした。

高橋:ああ、なるほど。

北澤:それで、私も日本にはちょっと居づらいような状況もあったもんですから、どうしようかなと思っているときに、偶然にもMITの先生と同じ分野の研究をちょっとやっていたものですから、それでお手紙を書いたら、MITに来ませんかというような、そんなお誘いがあったんで、それで行くことになりました。

高橋:どうでしたか、アメリカでの学生生活。

北澤:私が行ったときにはまだ1ドル360円。それで、生活もとっても大変な時代でした。

高橋:ええ、ええ。

北澤:しかし、貧乏学生でしたけれども、進んだアメリカ、そして、アメリカから見ると戦後助けてやっている国の中で、うまくやっている出来のいい子はドイツと日本だというような、そんな感じでアメリカから日本が見られていた時代。そんな雰囲気のときに私はアメリカへ行ったんです。で、行ったときにはまだ、日本というのは、安物を安いコストで、安い労働力でつくって、それで、アメリカにどんどん輸出していく国というふうに見られていた。そのうちに、徐々にキヤノンとか、ソニーとか、そういう感じでブランド品が出回るようになって、アメリカの人たちが、私が日本に帰るんだって言うと、何とかの製品、買ってきてっていうような、そういうふうになっていく時代でしたね。

高橋:アメリカにいらっしゃる間に、それだけ変化があったということなんですね。

北澤:ええ、大きな変化がありました。そういうふうに変わっていくときでした。とっても日本人としては誇りを持てる、そういう時期だったかなと思いますね。

高橋:なるほど。で、日本に帰っていらして、東大の助教授におなりになるんですね。あとは、途中で物理工学科助教授ですか。理学部を卒業されたのに、工学部に戻られたわけですか。

北澤:そうですね。私、理学部からすぐ学生として、工学部の工業化学科というところに行ったんですけれども。

高橋:ああー、修士のときにね、ええ。

北澤:これは、私、学生のときに、専門分野を三つやろうと決めていたんです。

高橋:へえー。

北澤:それで、最初にまず化学の物理化学的なことをやりました。それで、今度は工学部のほうに行って、それで、さらに物理とか、そういうことをやれば3本足になれると。

高橋:ああ、安定していると、3本足ならば(笑)。

北澤:ええ。3本足なら安定して立っていられるということがありましたんで、トランジスター型人間になりたいと思っていたんです。

高橋:ええー、若いときからそんなふうに決めていらしたんですか。

北澤:そうです。それですから、まず、大学の卒業論文までのやっていることと、修士号のときと、ドクターのときと、全部違うことをやろうというふうに思ったんですね、そんなふうにやって来ました。これは結果的には、その後こういうJSTにも参りましたんで、自分にとってはとっても良かったかなというふうに思っています。

高橋:北澤先生は超伝導の研究者として、大変有名でいらっしゃるわけなんですけども、この超伝導の研究はどの辺から。

北澤:超伝導の研究はここで、物理工学科に講師で行ったときからです。大学というのはポストがなければそこの研究室にいられないんですけれども、「ポストがないから、おまえ、こっちの研究室に行って、しばらくお手伝いしたらどうだ」というふうに言われて、それで行った研究室が、ちょうどセラミックスの超伝導をやりたいということで、どうやってつくったらいいかよくわからないと。「君はセラミックスの専門家だから、つくってくれないか」と言われて、つくり始めたのが、のめり込むきっかけになりました。

高橋:ふーむ。

北澤:それで、そのうちに高温超伝導というのが1986年に出ることになるわけですけれど、私、81年に物理工学科へ講師で行きまして、そんなことで、まず最初、つくるところから始めて、そのうちに物理のこともかなり学んで、それで、物理と化学、両方を見るような、そんな立場になっていったわけです。

高橋:だから、高温超伝導という、もう非常に画期的な現象が見つかったとき、「日本も惜しかった」って言われましたよね。

北澤:ええ。われわれからすれば、自分たちとしてはとてもおもしろかったんですけども、例えば、ノーベル賞とか、そういう観点からすると、自分たちとして出したかったなというふうには思います。

高橋:そうですよね、ええ。

北澤:ただ、これは、今現在、じゃ、どこの国が一番、高温超伝導の夢を未来に向けて引っ張っていますかって考えてみると、それは日本なんです。

高橋:ああ、そうなんですか。

北澤:だから、その点では、私たちは、そういう夢を果たすという観点からは一生懸命やってきたし、自分たちとしても、今でもやれているかなというふうに思っています。ですから、これから高温超伝導が社会に使われていくときに、やっぱり日本が頑張ってくれないと、それはできないよねというふうに世界が思っている、そんな感じかなと思いますけれどもね。

高橋:ふーむ。それで、高温超伝導の研究者としてバリバリやっていらしたときに、2002年ですか、特殊法人、当時はまだ特殊法人だったわけですけども、科学技術振興事業団、振興機構の前身ですね、の専務理事に就任されるということですけど、これはちょっとびっくりニュースでしたよね。

北澤:あ、そうですか、(笑)。

高橋:大体、研究者の皆さんは東大教授というのが、もう一番いいポストだと思っておられることが多いわけですから、その一番いいポストを途中でなげうって、はっきり言って、普通の人は聞いたこともないような科学技術振興事業団に移られるというのは、驚いた研究者の方が多かったのは間違いないんですけれども、どういうお気持ちでこれを決断・・・。

北澤:今、高橋さんが言われたのはまさにそのとおりで、おまえ、何が好きで、これからなくなってしまってつぶされるかもしれないような特殊法人に、なぜ飛び込むんだというふうに、みんなから、周りの人たちから言われました。

高橋:ええ、そうですよね。

北澤:それで、私は、じゃ、行ってみようというのがまず、私にはそういう反骨精神みたいなものがちょっと強いんですかね。

高橋:ああー。

北澤:これが一つと、それから、もう一つは誘ってくださった方があるわけですけれども、その当時、やっぱり、日本に、アメリカでいえばNSFのようなきちんとしたファンディングエージェンシー、これは大学やなんかに研究費を支援するそういう機関ですけども、きちんとしたファンディングエージェンシーをつくりたいと。それで、そういうふうにしないと日本の科学技術というのはうまくいかないんじゃないかというふうなことが言われていました。で、そのときにファンディングエージェンシーをちゃんとつくっていくためには、その研究者としての研究経歴を持つ人が、そういうところに行って、それで、研究者というチームの監督としてやっていくべきであるというようなことが科学技術会議なんかからも言われてましてですね。ですから、その意味では文部科学省、あるいは科学技術振興事業団としても、そういうふうに変えていきたいんだというふうに思っておられましたから、これは科学技術者の端くれとして、やっぱり誰かがやるとしたら、じゃあ、自分がやってみようかなというふうに思ったということがありますね。

高橋:じゃあ、アメリカでのご経験で、北澤先生ご自身としても、日本にそういう研究者が中に入って行政を回していく、そういう組織が必要だというふうに思っておられたんでしょうか。

北澤:いや、最初から思っていたわけじゃなくて、これはもう完全に受け身です。

高橋:ああ、そうなんですか。

北澤:それで、実を言いますと、私の研究室からは、非常にうれしいことに、次々と優秀なのが育ったんです。

高橋:ええ、ええ。

北澤:私としては、その若い連中のプレッシャーも常に受けながらね、ああ、もう彼らに託して大丈夫だなというふうに思っていたという面もあります。ですから、私が研究をやめても、彼らが十分に育てていってくれると思っていましたから、その点では、大学を離れてこっちへ来ても、自分はいいかなと。こちらの役割は一応終わったかなと思っていた。

高橋:なるほど、思い残すところはないというような感じですね。

北澤:ええ、そう思っていました。

高橋:なるほどね。ちょうど、移られたころっていうのは、省庁再編が終わって、文部省と科学技術庁が合体して、文部科学省になって間もないころですね。そのころ、省庁の下にあったさまざまな組織が独立行政法人という形に変えられて、運営を透明性のあるものにしようというふうに変わってきたわけですね。

北澤:ああ、そうです。

高橋:で、JSTの誕生というのが2003年10月、次のスライド、ありますかね。あ、これですね、2003年の10月から、この独立行政法人という形で科学技術振興機構ができたわけですけれども、もともとはちょっとこれ、見にくいですけれども、科学技術庁の傘下にあった組織が合体したりして、ここに至っているということですね。

北澤:そうですね。特殊法人という状況から独立行政法人ができるときの一番大きな変化は、それまでは、省庁が自分で計画して予算も取ってきて、それで行政を実施するというところまで全部やっていたんです。計画を立てて、それから予算取りをするっていう場までの段階と、それから、物事を実施に移すんだっていうところが一緒になっていると、どうしてもいろんなことが生臭くなると言うと言葉が悪いんですけれども、陳情に行ってお金をもらってくるとか、そういったことで研究が決まったんでは、やっぱり、成果にはっきりと結び付かないというようなことが、科学技術会議なんかで言われていて、そういうことから、こちらの部分とこちらの部分ははっきり分けましょうとなった。だから、計画して予算を取ってくる省庁の役割と、それから、実際に、どういう人たちにどういうプランの下に配ったらいいんでしょうということをやる部隊をはっきり分けると。それで、こちらは独立させましょうっていうことで、独立行政法人というのは、そこのところにミシン目をきちんと入れるところが一番の目標だったと思いますね。

高橋:ええ。

北澤:そういう感じになるときでしたから、その意味では、ここのところをしっかりとつくっていくという役割を、科学技術振興機構はこの段階で与えられたことになるわけです。そのときから随分、日本の科学技術は優遇していただきましたしね、大きくなってきたかというふうに思います。

高橋:そうですね。95年に科学技術基本法ができて、そこから予算的にもかなり科学技術に国のお金を入れるというのは、姿勢としてはっきり出してきましたからね。

北澤:はい、はい。

高橋:ちょうど、このころ、同じように大学のほうも独立、これは独立国立大学法人ですか。

北澤:ええ。

高橋:行政法人とはちょっと違いますが、そういう形に国立大学も変わって。

北澤:そうですね。

高橋:科学技術の大激動期ですよね、先生がこちらに移られてから。

北澤:ええ。

高橋:で、この10年を振り返って、いかがでしょうか?(笑)。

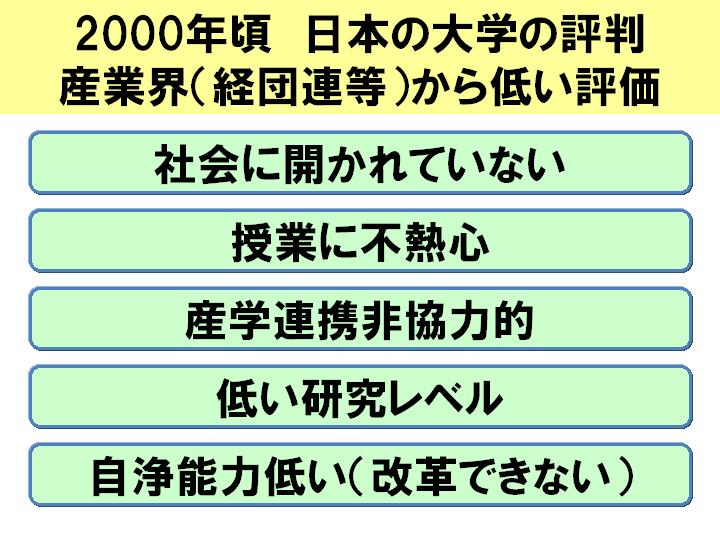

北澤:そうですね、これはね、実をいいますと、私がこんなふうに申し上げますとですね、大学の人からかなり反撃を食らうことがよくあるんですけれども、実は、私が大学から独立行政法人に移る直前、大学はどんなふうに言われていましたかといいますと、これは特に、経団連なんかからは、かなり低い評価を受けていました。社会に開かれていないではないか、授業にだって熱心じゃないじゃないか。産学連携にもあまり協力的じゃない、研究レベルは諸外国に比べて低い。

高橋:はい。

北澤:それで、自浄能力もその上にないよと、改革できないよというふうに言われていました。

高橋:はい。

北澤:それで、実は私も、そのころ大学にいて、こういうふうに言われても反論できないような面があったかと思うんですね。やっぱり、日本の大学は、その意味では、アメリカなんかの大学に比べると、やや甘い土壌の中に生きていたかなというふうに思うんです。それで、2004年に大学の法人化が起きまして、それで、その法人化の結果というのは、良かったか、悪かったかというのは、まだ、きちんと歴史的な検証はできていないかと思いますけども、私から見ますと、かなり大学は、その後、変わっているんです。で、その変わったということを、大学自らがあんまり認めようとしてないっていう面がないわけじゃないんです。

高橋:おお、なるほど。変わったことを宣伝すればいいのにね。

北澤:と思うんですけどもね。

高橋:そうされないわけですね。

北澤:ええ。それで、大学はむしろ苦しくなった、忙しくなった、そういうふうに言っておられるところのほうが多いかと思います。

高橋:ああ、確かにそうかもしれないですね、ええ。

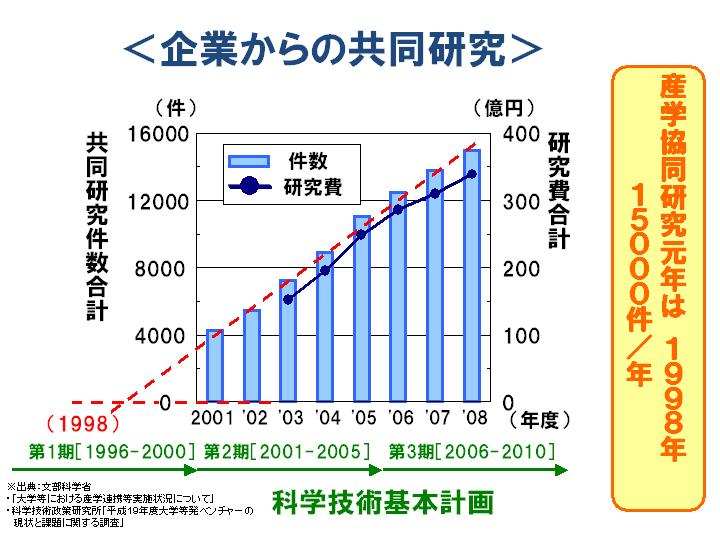

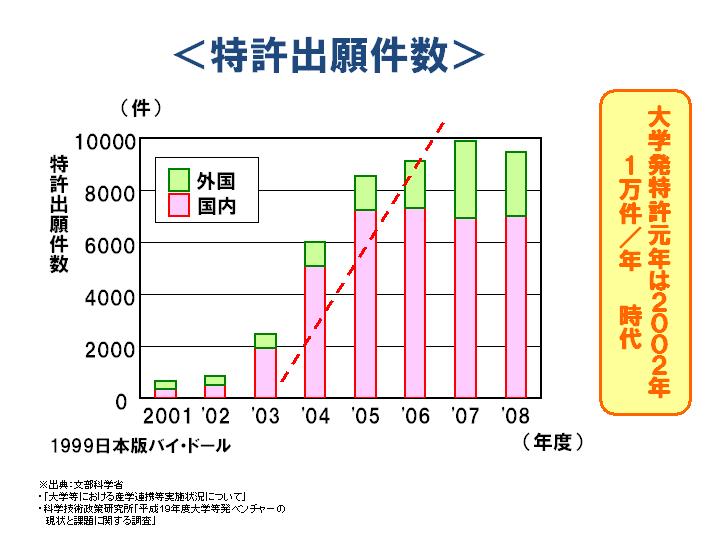

北澤:ただ、いろんなデータを見ますと、私は大学は確かに変わってきているなというふうに思うんですね。だから、これなんかも、その一例なんですけどもね。これ、大学と、それから民間企業との共同研究ですけど、この2004年が国立大学の法人化の年ですけれども、その前にいろんな仕込みが始まったわけです。こういう具合に、共同研究数というのが非常に増えてきている。それで、いまや1万5,000件時代に入ってきたということを考えますと、これは大学の各研究室が、一研究室当たり一つの企業ぐらいと平均すれば、もう共同研究するようになったということを意味しているんですね。

高橋:かつては企業との共同研究を忌み嫌う風土もありましたよね、大学にはね。

北澤:それで、私も恥ずかしながら、大学院のときにはですね、大学というのはいやしくも国立大学である。それで、一民間企業と共同してやるなどということはすべきではないとかいう、そういう雰囲気があったんですね。

高橋:ええ、ええ、ありました(笑)。

北澤:それで、私たちも、やっぱり、大学が共同研究することに反対してデモに行くとか、その時代があります、大学院の時代に。

高橋:なるほど、反対されていたわけですね。

北澤:だから、自分の大学院時代を(笑)、思い出しますとですね、こうやって努力し始めましたなどと言うこと自身おこがましいんですけど、そんな差が出てきていますね。それから、その次の図面があるんですけど、特許も、大学というのは、研究をやったら、それを社会にそのまま広めてしまうのが国立大学の役割ではないかというようなことを言われていたんですけれども、いざ、新しい制度にしてみますと、大学が独立法人として、大学として特許政策を考えてやるようになった。そうしたところ、特許がぐんと増えて、今1万件時代に入ってきたんです。それで、1万件というと、先ほどもちょっと申しましたように、大学の各研究室で特許なんか出せるようなところが、1年に1件ぐらいは特許を出すようになってきた、そういうふうに言っていいのかと思いますね。だから、その点では、日本の大学は、とても頑張るようになってきましたし、さらにその後に、次のグラフがあったら。

高橋:ああ、ベンチャーですね。

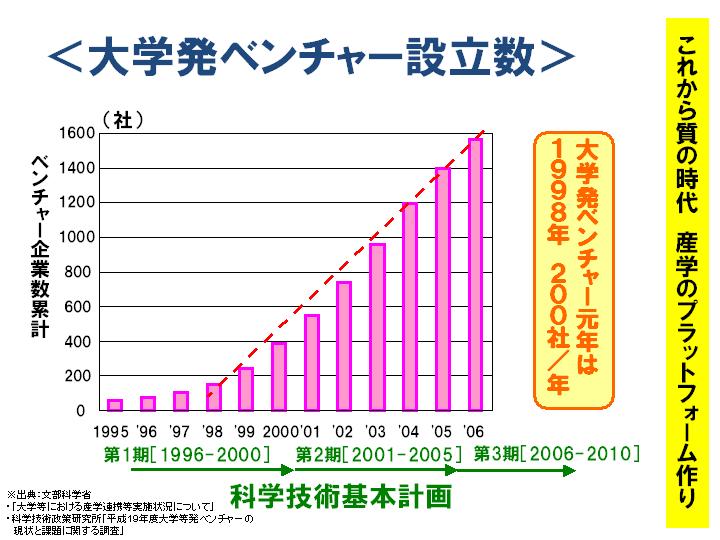

北澤:出していただけたらと思うんですけどもね、このベンチャーも、こういう具合に、「大学発、ベンチャー1500社を目標とする」と言っていたような時代がありましたけれども、それが前倒しで達成されたんですね。ただ、大学は、こうやって結果的に見ると、思いのほか、頑張ったと。

高橋:急速に変わったということですね。

北澤:ええ、変わったということがあるかと思います。

高橋:ええ。ただ、大学発ベンチャーは、ここのところちょっと頭打ちというような調査結果が出ていますけど。

北澤:はい。これは、ここ数年間で、ベンチャーをつくりそうな人が一応みんなつくったと。

高橋:ああー。

北澤:これが一段落で、その次の人たちがまた出てこないと、これはそうそう簡単にはできないかなと僕は思います。

高橋:あと、成功例がね、出てこないとちょっと寂しいですねっていう感じはしますけどもね。でも、大学がすごく頑張るようになったということは、もう疑いのないところですね。

北澤:そうですね。だから、そういう中から、これから徐々に出てくるでしょう。そういう徴候も見えていますから。

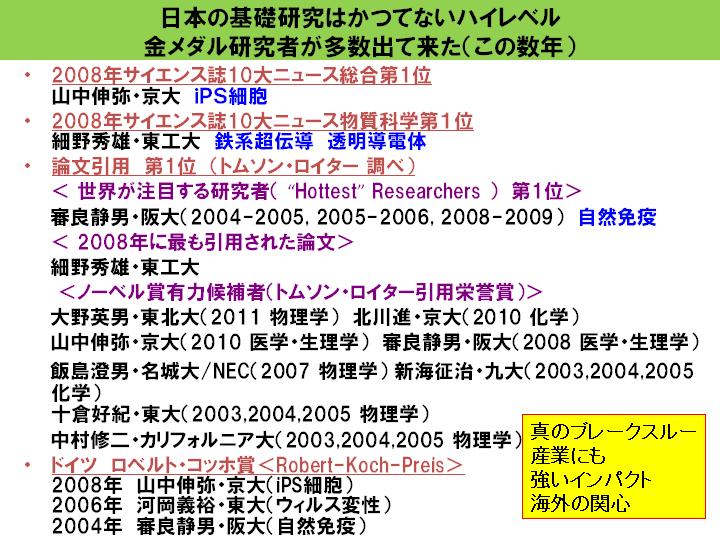

高橋:はい。で、基礎研究の分野でも、いわゆるスター研究者が次々と今出ているっていう状況ですよね。

北澤:ここにちょうど、日本の基礎研究はかつてないハイレベルになったって、書いておいたんですけども、日本では今まで、基礎研究をやっている人たちというのは、あんまりスターという雰囲気で研究していなかったと思うんですね。

高橋:はい、はい。

北澤:ところが、最近は研究者の中にスターが出てきた。例えば、北島選手とかですね。

高橋:ああ、水泳の、はい。

北澤:なでしことかですね。

高橋:はい、はい。

北澤:そういう雰囲気でね。それで、そういう人たちが科学者にも出てきまして、典型例でいえば、iPSの山中さんだとか。

高橋:そうですね。

北澤:それから、透明トランジスターの細野さんだとか、自然免疫の審良さんだとか、いろんな人たちがどんどん出てくるようになりました。それで、こういうことって、やっぱりここ10年、そういう雰囲気になってきたんですね。だから、その点からすると、産学連携にかかわる部分だけではなくて、基礎研究の部分でも、日本人がとにかく世界のトップ賞を取って、そして、人気者になるという、あるいは世界が注目するという、そんなところに日本人のスター選手が出てきたというふうにいえるんじゃないかと僕は思って見ています。

高橋:そうですね。だから、普通の方々から見ても、日本人のノーベル賞受賞者が毎年のように出てくるということで、日本の科学、なかなか頑張っているじゃないかと、そういう雰囲気になっていたと思うんですよ、確かにここ近年は。

北澤:そうですね、ノーベル賞の候補者って、ちょっと考えただけでもたくさんいますんでね。

高橋:そうなんですよ。そして、実際に受けられる方もいらしてということでね。

北澤:ええ。

高橋:ところが、そこに東日本大震災が起きてですね、その後の特に福島原発事故ですね、その対応などを見ていると、「日本の科学どうなっているの」っていう声がワーッと湧き上がってきたわけですけれども。当時はJSTの理事長でいらしたわけですから、未曾有の大震災が起きて、JSTとして何を真っ先に取り組まれたのでしょうか。

北澤:この3.11の事件というか、まず災害が起きて、それから原子炉の事故が起きて、それで、われわれ自然科学をやっている者たちは、まず、自らが相当自信を失ったところがあると思います。つまり、自然災害の前にかくも文明というのはもろかったのかという、このところは非常に感じたことであります。

高橋:はい。

北澤:それとともに、自然科学、あるいは、それから生じた技術が、人類に対して、原子炉なんかで見られるように、むしろ積極的に危害を与えているではないか、一体どうしてくれるんだっていう、そういう気持ちが国民の間に非常に強まった。それに対しても、私たちとしては、ざんげの気持ちというか、非常にこれは困ったというふうに思う気持ちって、この二つがあったと思います。

高橋:はい。

北澤:それで、そういう中で、一体、ではどうしていったらいいのかと考えますと、そこからでも、やっぱり、科学技術はちゃんと責任を取って、それを解決していかないとだめなんじゃないか。ただ、自信を失っただけではやっていけないわけですね。

高橋:そうですね。

北澤:それで、国民からも徐々に、おまえたちもっと何とかしろという気持ちが強まってきましたし、それで、私たちも、何とかしなきゃならない、そういう気持ちになっていったわけです。それで、JSTですぐにやろうとしたことは、私たちも、寄付とか、避難民の受け入れとか、いろいろそういったたぐいのことはまず、すぐに対応しましたけれども、そのほかに、例えば、放射能を計測するときに、なかなか諸外国からも信用されないというようなところがありました。日本はどうもデータを隠しているんじゃないかとか、いろんなことを言われます。それで、JSTとしてはむしろ海外と日本とが共同で作業しようと。海外からもそういうオファーがありましたし、共同チームが現地に入って放射能の測定をしましょうとか、そういったプロポーザル(提案)があると、それを政府がやる測定だけではなくて、大学の連合チームだとか、いろんな人たちが混じった、NPOの人たちも入ったようなチームとか、そういった人たちも含めてそれを支援するというような、そういう制度を急きょつくりました。それから、被災地で研究の手段を失った人たちを早急に助けるというような意味で、かなりの数の研究を何とかリスタートできるような、そんなファンドをつくるとか、そんなようなことをJSTとしてはすぐに考えました。

高橋:ふうむ。その国際チームで放射線量を測るという取り組みでは、測った結果というのは、どういう形で社会に発表されたんですか。

北澤:これは国際チームですから、特にこういうふうにしなさいとか、そういう形でやっているわけではなくて、そういうことを国際的にやるということ自身、あるいは政府以外の人たちが入り込んでやるということ自身が、やっぱり、信頼度を高める非常に重要な部分だったかなというふうに思っています。

高橋:そうなんですよね。今回、政府が発表していること自体が信用できないという声が、特にネットなどを見ると非常に多くって、ある意味不幸なことであったと思うんですけども、こうなってしまった一番の原因は何だったと思っていらっしゃいますか。

北澤:これは非常に難しい部分を含んでいますし、国民性とか、国の歴史とか、そういったことまですべて考えなきゃならない問題なんですけども、まず、一つには、よく言われる原子力ムラの存在という、このことは非常に大きいファクターとしてあると思います。それから、もう一つは、日本人の国民性みたいなものが、もう一つあるんですね。それで、これは、海外ですと、例えば、原子力の事故が起きたとすると、すぐに「メルトダウンが起きているんじゃないか」、あるいはもう、「放射能はこんなに漏れているんだぞ、そういうふうに自分は思う」というような、そういう感じのニュースが乱れ飛びます。アメリカなんかは特にそうです。

高橋:はい、はい。

北澤:ところが、日本は、日本人はなぜか、自分がそういうことを言ったら、民心を惑わすのではないかというふうにみんなが考えて、それを自分自身を自制するようなところがあるんですね。それで、特に最初のうちは、科学技術者の側からしますと、自分にもあんまり情報がきちんとないと、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかと思うけれども、こうだって言えるだけの根拠がないというようなことで、特に、原子力に詳しい人なんかは、本当はいろいろと思っていたんだけれど、それを表すことが、公の前に表すことは無責任じゃないかというふうに思う人たちが多かった。日本は特にどうもそうなんですね。

高橋:うーん。

北澤:それで、海外は、こう思う、ああ思うってたくさんのあれが出ましたけど、日本からは出なかった。それで、これは僕の日本の国民性みたいなものがあるかと思います。それから、もう一つは、情報をきちんとつかんでも、それをどういう形で表すかというときには、これは、国として責任を持って決める。この責任という問題なんですけども、例えば、10ミリシーベルト積算値がどうなのかとか、100ミリシーベルトがどうなのかとかいう議論というのは、どういうことを含んでいるかというと、やっぱり、放射能の影響って確率的なものですから、それは低いに越したことはない。

高橋:はい。

北澤:うんと低くなって天然の放射能と同じになってしまえば、それ以下にすることには何の意味もないわけですけれども、少なくとも、天然の放射能のレベルよりも高い段階では、例えば、10ミリシーベルトであるというのは、これまでの規則だったとすると、ここにするのか、それとも、こんな事件が起きたんで、今このレベルにしたらものすごい予算が必要になる。だから、当面100ミリシーベルトでやっていきましょうというのが国としての結論になるのかということは、これを科学者がここでも安全ですよって言えということとは、またちょっと話が違うんですね。

高橋:違いますね、それは。

北澤:ですから、科学者はあくまで、こういうのは確率的に起こる現象で、それで、低くなってくるともうあんまりよくわかりませんと。研究してもまだわかってはいないんですというような、そういうことをきちんと伝えるということまでは科学者の役割なんだと思うんですね。

高橋:はい。

北澤:ところが、何が期待されるかというと、「安全だと言ってください」とか、「ここで切れば、ここから下は安全なんですと、そうやって保障してください」とか、そういうことになってしまう。このことが、やはりまず、最終的には国が決めなければならない、そういう部分がありますから、そこのところを、早く言えばみんな逃げてしまう。それで、誰かが「ここから下は安全なんです」ということを科学者として言いなさいというような、そういう役割を与えられるような、そういう面があったと思われるんですけれども、これは科学者として言えることではないんで、科学者が行政官としても判断する権利を与えられたら、その人はここの確率以下はもう仕方がありませんねと言うかもしれません。だから、ここのところは、科学者としての役割というのと、行政マンとしての役割というのは、やっぱりはっきり分けて考えると。

高橋:うーん。

北澤:それで科学者は、ここのところの関係をはっきりもっと出すべきだったと思うんですね。それを黙ってしまったというのは、やっぱり反省しなきゃならないことだと思います。

高橋:やっぱり、黙ってしまったということが、今回の事故後の科学者の対応で一番の問題だったなと、私なんかも感じているんですけれども。

北澤:そうですよ、とっても厳しいご意見なんですが、はい。

高橋:それで、北澤先生、去年、『科学技術は日本を救うのか』というご本を出されていまして、この中に原発の話も書いておられるんですね。で、この本の中の、ちょっと、その個所を読み上げますと、「世界の基本は自然エネルギーにすべきだと思います。なぜなら、原子力は幾つかの先進国には多少入っても管理可能と思うのですが、核不拡散に対するよほどの管理能力と、設備自身の管理能力がないと原子力は危険だからです。特にテロリストの存在までを考えると、コストが高くても、世界全体としては自然エネルギーに頼るほうが安全と私は思います。したがって、原子力は抑制しながらつくっていくべきだと思います」。ということで、去年の時点で、もう原子力よりも自然エネルギーだとはっきり打ち出されていたわけですけれども、ただ、日本については、これを読む限り、原子力の管理能力はあると思われていたんですよね。

北澤:これは私自身にとっても難しい話ですけれども、原子力が事故を起こすかどうかというのは確率的な問題なんですね、やっぱり。ですから、それを危険か、危険じゃないかというふうに割り切ることは、それは行政的な問題なんです。

高橋:なるほど、はい。

北澤:実はこのあいだスイスに行きまして、スイスで私、原子力研究所を訪ねたんですけど、スイスで言われたことにショックを受けました。どういうことかといいますと、「日本はいいですね。日本はあれだけの事故を起こしても国土の一部が失われただけですね」、とスイスは言うんです。

高橋:えーっ。

北澤:「スイスであんなことが一回起きたら、もはやスイスはおしまいです」と、言われました。これはものすごいショックでした。だからスイスは脱原発を。

高橋:決めたということですね。

北澤:9月の28日、ごく最近ですけども、決めたわけですね、国として。

高橋:はい、決めました。

北澤:だから、スイスにはもうチョイスはありません。

高橋:なるほど。

北澤:それで、「日本はいいですね」という、そういう言われ方をして、私自身、ものすごいショックを受けました。それでさらに、「さらに日本はいいですね」と言うんですよ。なぜなら、日本には海があります。だから、「スイスはこれから原子力をやめても、海洋を使っての海洋エネルギー、あるいは洋上風力発電とか、そういったものまで使ってやっていける、そういう国土の条件にありません」と。

高橋:うーん、そうですね。

北澤:だから、「日本に比べれば、はるかに大変な道を選んでいかなくちゃいけません」というのが、スイスで私が言われたことなんですよ。ですから、その意味で、これまでの世界というのは、原子力を選んだほうが、何といっても、いろんなコストを考えても、今までの再生可能エネルギーに比べれば安かった。ところが、再生可能エネルギーというのは時と共にどんどん安くなっていくんですね。

高橋:はい、そうです。

北澤:それで、原子力は時と共に安全性のことをちゃんと考えると、どんどん高くなってきている。

高橋:はい。

北澤:それで、これはいつかクロスするんだって言われていたんですけれども、私がこの本の中で思っていたころは、まだ原子力のほうが少し安いかなって、私自身も思っていたんですね。それが、今度の事件で、完全にひっくり返るというのは、そういう時期に来ているのかなと思いますけれども。スイスなんかは、もう完全にこうだというふうに思っていると思いますが、これをどう考えていくかっていうそういう問題で、だから、私は安全だと思ってたわけでは決してないんです。だけれども、今回、ヨーロッパがああいう具合に脱原発の方向に行きましたね。

高橋:ええ、はい。

北澤:それで、それは日本にショックを受けたわけです。

高橋:はい。

北澤:だから、3.11の福島事件が、ヨーロッパをして脱原発に向かわせたんですね。

高橋:はい、ヨーロッパといってもドイツとスイスですね。

北澤:ドイツ、スイス、イタリア、オーストリア、それで、すでにデンマークとかオランダとか、そういう国は。

高橋:ああ、北欧はそうですね。

北澤:ええ。もう、そういう道に走っていますし。

高橋:でも、フランスは、絶対やめないと頑張っている。

北澤:ただ、これは違います。

高橋:そうですか。

北澤:ええ。フランスはもう、原子炉は一切新設しないと言っています、そういう状況なんですね。それで、これからは、原子力に投資するお金と、再生可能エネルギーに投資するというお金を、サルコジ大統領は同額でやっていきますと。しかも、2020年には23%まで持っていきますと、EU諸国の。

高橋:再生可能エネルギーの割合をですね。

北澤:ええ、再生可能エネルギーの割合をですね。だから、ヨーロッパのほかの諸国よりも、フランスはそれ以上のレベルで再生可能エネルギーを導入しますと言っているんです、今。だから、そういう点からしますと、これまでの方針は変えないっていう言い方と、それから、原子力に加えて、そういうふうに再生可能エネルギーを増やしていきますという、そこの部分も考えないと、フランスの態度ってわかんないんですね。

高橋:確かに。

北澤:それで、アメリカや中国も、これまでの方針は変えませんと言っているんです。しかし、アメリカやイギリスはもう30年以上、原子炉を造っていないんですよ。

高橋:ああ、そうですね。

北澤:これも事実なの。

高橋:コストが高いから、先進国ではもう造っていないんですね、ええ。

北澤:だから、造っていないという状況を見た上で、「これまでと方針を変えません」って言っているっていうことを知らないと、日本の事故が起きたから方針を変えませんといっても、どんどん造っていきますということでは全然ないんです。

高橋:ええ、ええ、そうですね。

北澤:だから、そういうことも考えると、やっぱりもう世界は、原子力はどうも、なかなか今後増やしていくということは難しいかなという、そういう判断をしているというふうに私は見ているんですね。

高橋:そうですね。で、日本はどうしたらいいかというのは、先生は、日本学術会議の中で取り急ぎ提言をまとめられましたよね。

北澤:ええ。

高橋:今後どうするか、六つのシナリオをつくって、それぞれの場合のコストとか、示してくださったということなんですけども、ここにその結果を、ちょっと細かくて見にくいと思いますが、選択肢がA、B、C、D、E、F、六つあります。簡単にご説明いただけますか。

北澤:ああ、そうですね。これは学術会議で、エネルギー政策の選択肢委員会って、そういう委員会をつくりまして、それで、この4月から約半年かけて報告書をつくったんですね。

高橋:はい。

北澤:それで、これ何のためにやったかといいますと、やっぱり、科学者、技術者が、ただ感情的に原子力はいいんだ、悪いんだと言っていたんでは、二者択一型のそういう対立をしていたんでは、きちんとした議論ができないということで、シナリオを考えてみましょう。それで、このシナリオというのは、大体、原子力発電所が止まったときに再開できなかった場合、これは約1年ですぐに止まっちゃうわけですけれども、これは5年で止まった場合、これが約20年で。

高橋:はい、はい。

北澤:それから、これはむしろ原子力を増やしていく場合。

高橋:今よりも増やしていくというケースも考えて。

北澤:ええ。今度こういう具合にその途中段階を入れて、各シナリオについて、どういう具合にやっていったらこういうことはできるのか、それで、そのときに、ここでは2020年には鳩山さんが約束した25%温暖化ガスを日本が削減しますという、その約束を果たせる、そこまで再生可能エネルギーと原子力とを合わせて、電力の約半分を担えるようにという、そういう条件が入っています。そうすると、この場合には、この赤い部分が原子力なんですけれども、原子力でほとんど担う。

高橋:はい。

北澤:この場合には、赤い部分の原子力がなくなっちゃいますので、緑で全部担わなければならないんですけども、そうすると、一体お金がどのくらいかかるかというような、そういったことを試算しました。それで、もしも原子力をすぐにやめてしまって、それで、再生可能エネルギーを導入し始めるとすると、2020年に25%という約束を果たすためには、大体年間4兆円から5兆円ぐらいの投資をして、それで再生可能エネルギーに切り替えていかなきゃいけないんです。大体風力が2で、太陽電池を1とした場合にこの計算、ここではそういう計算結果が出てきているんですけれども、そういうシナリオをつくって、どの場合には大体どういうことをやっていけばいいんでしょう、その場合には2020年の時点で、電力費はどのくらい上がるんでしょう。

高橋:ああ、出されたんですよね。

北澤:例えば、今と何も変わらないとすると、そのころには2,000円ぐらい電力費が上がることになりますけれども。

高橋:そうなんですよね、家庭の電力費がかなり上がるということでしたね。

北澤:かなりと言っても、今の電力費って6,000円ですから、それが2,000円上がるっていうことは8,000円になるっていうことなんです。

高橋:そうですね。

北澤:ですから、安全と引き換えに各家庭が2,000円出してくださるというんだったら、再生可能エネルギーでやっていけますよというのが、私たちのこの結論です。もちろん、省エネルギーなんか、一生懸命やっていかなきゃいけないんですけれども、その上にそうやって努力して、投資してやっていけば、やれないわけではないと。

高橋:はい。という研究をこのあいだ出されたということですね。

北澤:そういうことを出したということです。

高橋:はい。それを私たちも、受け止めて考えていかなければならないということだと思うんですけど、いったんここでコマーシャルにいたします。

~CM~

高橋:『科学朝日』、本日のゲストはこの方、科学技術振興機構顧問の北澤宏一さんです。これまでいろいろ多岐にわたってお話を伺ってきましたけれども、東日本大震災の後、日本のエネルギー政策、根本から考え直さなきゃいけないということで、日本学術会議でも六つのシナリオをまとめてくださったというお話を頂きました。私もシナリオを読んだんですけれども、やっぱり、不確定要素が非常に多くて、これ、どれがいいかというと、これは嫌だというのは割とはっきり言えるとしても、そのいろんなバリエーションの中で、どれを私たちが選んでいったらいいのかは、まだ、ちょっとこの段階では判断できないなというのが正直な感想だったんですけれども、この非常に大きい不確定要素をどう考えたらいいんでしょうか。

北澤:私たち、この選択肢のどのシナリオを選んだらどうなるのかっていうことを示す上で、一番注意したことは、うそを言わないということでした。

高橋:ああ、なるほど。

北澤:つまり、希望的観測を入れ過ぎないということなんですね。ですから、例えば、太陽電池の値段にしても、現在の値段はそのまま使う、つまり、あと、何年かしたらこんなに安くなるんだよという値段を入れておりません、あえて。ですから、今現在最も確実な値段として、これ以上の値段はないんだっていう、その一番高い値段を入れて、あえて2,000円ぐらい値上がりしますよというようなことを実は言っております。

高橋:ふうむ。

北澤:それでですね、それですら私の感覚では、ああ、2,000円で何とかなるんですっていうふうに見ていただくというのがまず一つの重要な点なんです。それと、私たちも大学や独立行政法人の研究をしかけていますから、その意味で、こういう研究の中から、何か新しい技術が出てくると、そうすると再生可能エネルギーが原子力を置き換えていくというときには、とっても社会としては楽になるんですね。

高橋:そうですね、すばらしい技術が出てきたらいいですよね。

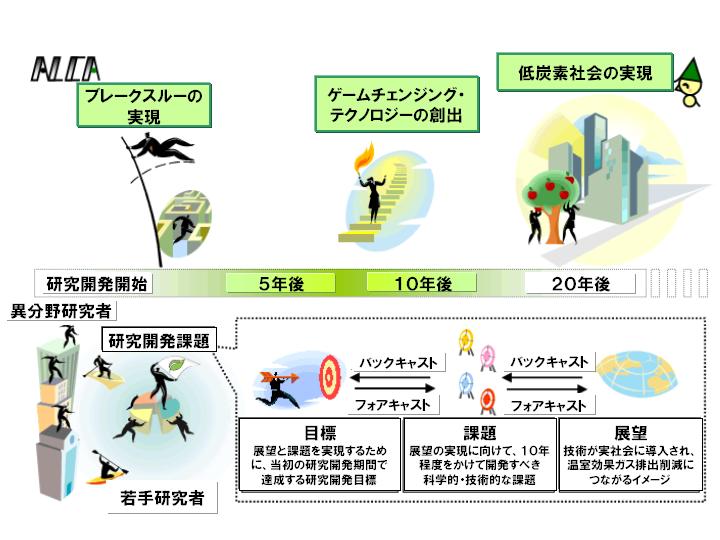

北澤:そうですね。それを私はゲームチェンジングな技術というふうに呼んでいるんですけれども、世界のエネルギーというのは、ある意味ではゲームなんですよ。どっちが安いかとか、そういうことによってガタッとひっくり返るような大きなゲームをやっているんだというふうに見るとすると、やっぱり、テクノロジーで何かブレイクスルーがあると、そのゲームがガタッと変わるんです。だから、それを変えていくような、そういう研究をやりたいということで、今JSTでも、ここ四、五年前からそれを仕込んできました。アルカと呼んでいるんですが、そういうプロジェクトをつくって、これがアルカっていうやつなんですけども、ゲームチェンジングなテクノロジーを出して、そこは異分野の研究者たちがみんな寄り集まって、それで、そういうものを育てていきましょうっていうプロジェクトです。これで、新しい技術が出てくれば、みんながかなり希望を持って、これからやっていきましょうという気運になると思うんですね。だから、その技術の芽みたいなものが幾つか見えてきているかなというふうに、現在思っていました。

高橋:ああ、もう見えてきているんですか。

北澤:少なくとも、仕込んでいるんですね。それで、これがうまくいけば、あればうまくいけばっていうような、そんな技術を、例えばシリコンを、シリコンの太陽電池、どうやったらうんと安くできるのか、あるいは効率を上げることができるのかとか、あるいは、オイルをつくる藻があるのかとか。

高橋:ああー、はい、藻ですね。

北澤:そういう形で、いろいろやり始めていますので、みんなわれこそは、世界のゲームを変えてやるんだというような、そんな気持ちでね、若い人たちも加わってきてくれていますから。その点では楽しみだなっていうふうに思っています。

高橋:ぜひ、そこで、エネルギー問題を一気に解決するような技術が、まさにゲームチェンジングな技術が出てくることを、私たちも期待したいと思います。きょうは、本当に長い時間、ありがとうございました。

北澤:いや、どうもありがとうございました。

高橋:『科学朝日』、本日はこの辺りで失礼いたします。次回もぜひご覧ください。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください