鎌田富久

2012年02月06日

電気自動車(EV)が急拡大する中で、新たに注目されている自動車の進化の方向が、ネットサービスとの連携である。1月初旬に米国ラスベガスで開催された世界最大の国際家電見本市(International CES)でも、ネットサービスと連携する未来型自動車を各社が競ってアピールしていた。

2012年1月、ラスベガスで開かれた世界最大の家電見本市「CES」

2012年1月、ラスベガスで開かれた世界最大の家電見本市「CES」これまでも交通情報や地域情報などの基本的サービスは自動車会社がインターネット経由で提供してきた。今後は、スマートフォンやスマートテレビのように、オープンなインターネットにつながって、様々なクラウドサービスと連携する「スマート・カー」という方向になって行きそうだ。

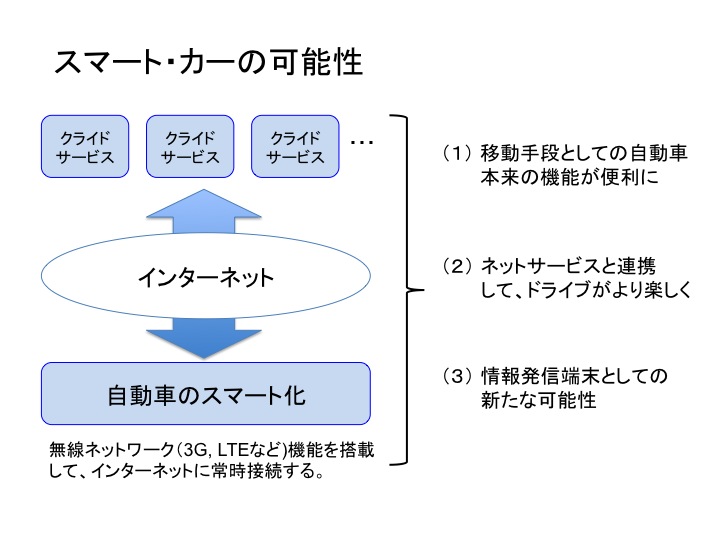

「ネットと連携する」と言っても、自動車の場合さまざまな可能性がある(図)。以下では、3つのカテゴリーに分けて考えてみる。

(1)自動車本来の移動機能がよりスマートに

これまでもカーナビゲーション・システムの進化によって、目的地に行くのは格段に便利になった。間違いなく日本のカーナビの機能は世界一であろう。ネットサービスと連携することによって、ガソリンの残量と最寄りのガソリンスタンドの距離を計算して警告するなどの機能が出来れば便利だ。EVになると充電スタンドの場所の情報も必要になるし、充電スタンドの空き状況の確認、予約といったこともニーズが高いと思われる。

クラウド側にユーザーの詳細な運転履歴を集積し、分析すれば、いつもと違う運転の傾向を把握できる(速度とか、ブレーキの踏み具合、その他)。もしかすると、何らか健康状態が悪い可能性もあるので、注意を促すなど事故を未然に防ぐ工夫もできそうだ。

また、クラウドサービスの特徴の一つに、多くのユーザーの情報を集めて、集合知として利用できる点がある。事故多発地帯や、間違えやすい標識、時間帯による近道など、全体の傾向をユーザー間で共有すると良さそうな情報はたくさんある。

(2)ネットサービスと連携して車内空間をより楽しく

ドライブに音楽というのは、昔から車内の定番だ。最近では、iPod/iPhone を接続すれば、車内のスピーカで聴くことができる。ネットワーク接続によって、クラウドに保存してある自分の音楽データを車内で聴けるようになるし、後部座席でビデオやゲームを楽しむのも手軽になるに違いない。

また、コミュニケーション手段として定着しつつあるソーシャルネットワークで、ドライバー同士のコミュニティーを活性化するのも面白い。何気なくいつも通っているルートに、新たな発見があるだろう。

大きなビジネスの可能性を秘めているのが、ユーザー情報と運転ルート(位置情報)を組み合わせて提供するさまざまなレコメンデーション(おすすめ)だ。好きなジャンルのお店やレストランの紹介、近くで開催中のイベント、見どころポイントや嗜好に応じたドライブコースなど、おすすめできるものは多い。

こうしたサービスに多くのベンダー(業者)の参入を促すためには、プラットフォームのオープン化が不可欠である。本来優位なポジションにある自動車会社が自社ユーザーの囲い込みに走ると、Google などのインターネットサービス大手にプラットフォームを握られるかもしれない。

(3)情報発信端末としての新たな可能性

自動車がネットワークに接続することにより、自動車そのものがセンサーになり、情報を発信するという考え方も面白い。自動車の位置と速度から、渋滞の程度を知ることができる。また、自動車は、気温や湿度、降水量など動く計測センサーとなりえる。計画的に走行するバスに装備させるだけでも、かなり有用なデータを集められると思われる。

自動車がカメラを装備すれば、膨大なビデオ情報を集めることもできる。事故や事件など、不測の事態のときにカメラのデータが役に立つかもしれない。個人情報の扱いに注意は必要だが、新たな可能性を感じさせる分野である。

カー・シェアがしやすくなる

ユーザーの運転履歴など自動車利用に関するすべての情報がクラウドに保存されていれば、自動車とデータを切り離して管理できる。これは、カー・シェアという自動車の利用モデルを後押ししそうだ。必要な時に、必要な車を借りて、自分の設定がクラウドからダウンロードされる。いつも通りの目的地設定、エアコン設定、座席調整、好きな音楽、… これらすべてがいつも通り。使ったガソリン、電気も計測されているので、無駄がない。

自動車保険も、こうした利用モデルに対応して、自動車にひもづくというよりは、利用にひもづく(旅行保険に近いかもしれない)ということにすれば良い。

スマート・カーは、自動車の機能を便利にするだけでなく、自動車を購入するというビジネスモデル自体を変革していくきっかけとなるかもしれない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください