2012年03月28日

==============================================

朝日グループのジャーナリズムTV「朝日ニュースター」は、通信衛星などを利用して24時間放送しているテレビチャンネルで、ケーブルテレビ局やスカパー!などを通じて有料視聴することができます。2011年4月から始まった「科学朝日」は、高橋真理子・朝日新聞編集委員がレギュラー出演する科学トーク番組です。WEBRONZAでは、番組内容をスペシャル記事としてテキスト化してお届けします。この番組は、この回をもって終了しました。

====================================================================

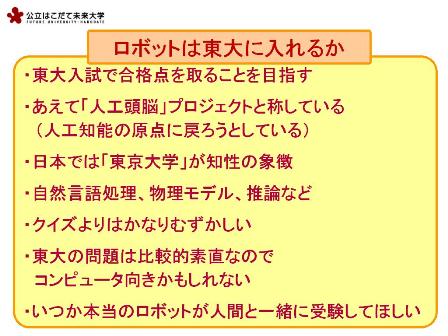

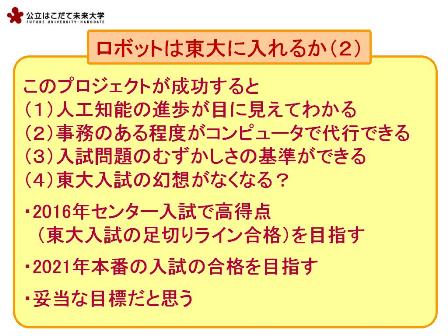

高橋:こんばんは。科学の最先端にひたる『科学朝日』。案内役の高橋真理子です。昨年、人工知能をめぐるとても興味深いプロジェクトが発足しました。その名は「ロボットは東大に入れるか」。東大は、大学入試センターのセンター試験と東大自身による二次試験の両方を突破しないと入れません。このプロジェクトは、センター試験で2016年までに高得点を出すというのが第一の目標で、2021年に東京大学入試を突破することを最終的な目標にしています。2016年といえば、わずか4年後です。そのときには、センター試験の最高得点者は人間ではなくロボット、ということになるのでしょうか。わくわくすると同時に、何となく怖い感じもします。それが人工知能研究の特徴のようにも思います。そして、人間の側には「怖いもの見たさ」という感情もあって、怖さを感じさせない研究よりも人工知能研究のほうが気になるものです。本日は、長年、人工知能の研究に取り組んでこられました、公立はこだて未来大学教授の松原仁(まつばら・ひとし)さんにおいでいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

松原:よろしくお願いします。

高橋:東大ロボプロジェクトというのは、国立情報学研究所が中心になって進めているものですね。

松原:はい。

高橋:昨年12月にキックオフシンポジウム、つまりプロジェクトが始まるということを広くお知らせする講演会が開かれたわけですけれども、そのときの基調講演を松原さんがなさいました。

松原:そうですね。最初に聞いたときにはちょっとビックリしたんですけれど、東大の入試というのは結構、いいですよ。頑張ればなんとかできるかもしれないけど、そう簡単ではない。やっぱり日本人にとって東大というのは知性の象徴ですから、そういうのを目指すというのは「なんか面白いプロジェクトだな」というのが第一印象でした。

高橋:頑張ればそう難しくもないというのは、コンピューターにとってそう難しくもないと(笑)。

松原:そうです。はい、そういうことですね。もちろん今はできないので、できもしないことを「難しくない」と言うのは不遜ではあるんですけども、なんとか頑張ればできなくもないかな、という印象を持ってます。

高橋:なるほどね。松原さんご自身は将棋がお好きで。

松原:はい。

高橋:昔からコンピューターに将棋をやらせようという、そういう研究をされてきたんですよね。

松原:そうですね。学生時代、コンピューターを最初に勉強したときに、もう将棋をやらせようと思って。当時、30年以上前で、コンピューター将棋はとても弱かったんですけれども。当時はあまりゲームの研究というのは日本でできなかったので、一応学生時代はほかの堅い研究をして。その後、電子技術総合研究所という通産省の研究所に入ったんですけど、そこに入ってしばらくしてから将棋の研究を始めました。私は将棋好きなんですけど、私自身は名人になれそうもないので、私が作ったというか、まあプログラマーが作ったものが名人に将来勝てるといいなという、そういう動機ですね。

高橋:強い将棋指しをする機械を作りたいということが目標だったとすると、それと人工知能というのはどうつながっているんですか。

松原:人工知能というのは、コンピューターを知的にしようということなんです。将棋に強い、例えば羽生(善治)さんなんて有名人ですけど、いかにも頭がいい、実際あの人頭いいんですけど。やっぱりもし将棋でコンピューターが羽生さんに勝てるようになれば、やっぱりコンピューターもそれなりの知能を持ったということが認められるということで、いい例題ではないかというふうに思っています。

高橋:その将棋をやらせる研究を電総研で始められて。で、今、公立はこだて未来大学という大学に移られているわけですけれども、それはやっぱり人工知能の研究を究めたいということで場所を変えられたんでしょうかしら。

松原:そうですね。情報系の大学で人工知能を中心に教員がそろっているので、そういう研究の場としてやりやすいかなというので。はい。

高橋:これ、ユニークな大学ですよね。函館市など近隣の市町村が中心になってつくった公立大学で、開学が2000年ですか。

松原:そうですね。はい。

高橋:学部が一つだけ?

松原:システム情報科学部という一つだけです。

高橋:そうするとコンピューターの教育研究を専門にする大学ということになりますね。

松原:そういうことになりますね。

高橋:わかりました。それでは、人工知能研究がどこまで、どのように進んできたのか、将棋も含めて全体を松原さんに伺っていきたいと思います。いったんここでCMです。

<CM>

高橋:『科学朝日』。本日のゲストはこの方、公立はこだて未来大学教授の松原仁さんです。あらためましてよろしくお願いいたします。

松原:よろしくお願いします。

高橋:本日のテーマは「ロボットは東大に入れるか? 人工知能の挑戦」ということです。まずはこの人工知能の定義から教えていただきたいと思いますけれども。人工知能はAIとも呼ばれていますよね。『A.I.』というスピルバーグ監督の映画もございました。

松原:そうですね。もともとアメリカでできたので、Artificial Intelligenceという名前なんですけれども。これちょっと変な名前で、Artificialって人工、要するにまがい物という意味なので。人間の知能は「自然知能」って言いませんよね。知能っていったら人間が持っているものなので。わざわざ人工という、自分たちの研究テーマに何か「まがい物」のような名前をつけているということなんですけれども。人工物、だいたいコンピューターとかロボットなんですけれども、人間のような知能を持たせようと。日本で言うと鉄腕アトムみたいのをつくろう。あと科学的には、人間の脳というのは、盛んに研究してますけど、やっぱり生きてる人間なので実験というのは限られているので、コンピューターを道具にして、知能というものについて科学的に探求しようと。そういう側面と、両方あります。

高橋:なるほど。

松原:戦争、第二次大戦が終わった直後に人工知能の研究というのが始まったことになっています。

高橋:1956年にこの名前が提案されたんですか?

松原:そうですね。その後もずっと嫌いだった人も結構…。

高橋:あ、AIという言葉が?

松原:AIという言葉が。やっぱりまがい物の知能という、自分のやってる研究テーマにそういう否定的なニュアンスの言葉をつけたのが嫌だったんでしょう。でも、今はあまり否定的なことを感じる人はいなくて、AIというので一般に通用してますけど。この(ジョン・)マッカーシーというのは人工知能を始めた一人です。昨年亡くなりましたけれども。

高橋:嫌だった人たちは何か別の名前を提案しなかったんですか。

松原:「複雑な情報処理」とかいう名前を言ったんですけど、それはちょっと。

高橋:ああ、それはダメですね(笑)。

松原:そうですね、キャッチーじゃなかったので。やっぱりAIというのがキャッチーだったんだと思います。

高橋:ええ。それで、最初にAIの研究対象として注目されたのは何なんでしょうかね。

松原:最初に研究対象になったのがチェスなんですね。西洋で頭がいい、知性というのは、チェスが強いということらしいんです。ゲーテがそういうことを言ったとか。

高橋:ああ、そうなんですか!

松原:ゲーテの文献を直接あたったわけではないんですけれども。情報処理では(アラン・)チューリングとか、(クロード・)シャノンとか。

高橋:天才たちですね。

松原:天才たちがいて。その人たちが1950年頃に「コンピューターもチェスができる」と。ちゃんとプログラムを作れば、将来的には人間の世界チャンピオン並みに強くなるはずだから、こういう研究をしましょうといいだした。それが人工知能のきっかけになって、それから50年ぐらい、チェスで強くなろう、世界チャンピオンに勝とうというのが大きなテーマでした。

高橋:チューリングは、隣の部屋に誰かがいて、人間の答えかコンピューターからの答えかがわからなくなったらそのコンピューターは人間と同等の知能を持つと判断できます、と言った方ですよね。

松原:そうですね。チューリングテストというやつ。

高橋:そのチューリングがチェスのことをもう言い出してたんですか。

松原:そうですね。はい。チェスについての最初の論文は、チューリングとシャノンが、独立ですけど、書いていて。チューリングは天才ですので、第二次大戦のときにドイツ軍の暗号解読をやったりとか、オートマトンという分野でもすごいいい仕事をしたりしてるんですけども、チェスもチューリングが言い出しっぺの一人なんですね。

高橋:ああ、そうなんですね。

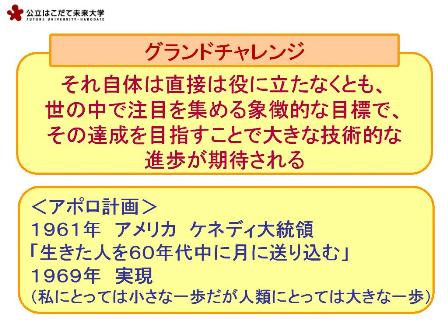

松原:はい。それで、1950年からだから、20世紀の終わりまで、世界チャンピオンに勝つまでかかったんですけれども、人工知能の研究を非常に促進したと言われていて。ハエ。ハエというのはあまりほめてない感じなんですけど、これは遺伝学におけるショウジョウバエと同じと言われた。ショウジョウバエは世代交代が速いので、放射線を当てたりして突然変異を起こして、遺伝の研究がすごい進みました。人工知能におけるハエの役割をチェスが果たしたということです。こういうのをグランドチャレンジというふうに呼びます。

高橋:「グランドチャレンジ」って日常生活であまり聞かない言葉ですけどもね。

松原:そうですね。グランドチャレンジっていうのは、大きな挑戦みたいなことなんですけれども。それ自体は直接世の中の役に立たなくても、象徴的で非常にわかりやすくて、なおかつ、それ自体は役に立たなくてもそれを達成するためのいろいろな科学技術の発展によって世の中に貢献するような、そういう目標のことで。ここに出てますけど、アポロ計画が典型的だと。

高橋:ああ、まさにグランドチャレンジだったわけですね。

松原:そう。たしかに月に人が行ったからといってわれわれの生活が楽になるかとか、良くなるかといわれると、良くはならないわけですね、直接。だけど、非常に興味深いし、私も興奮してテレビ見てましたけれども。多くの人に感動を与え、なおかついろんな技術、安全性工学を進歩させた。当時私もコマーシャルかな、99.999%とかいって、それぐらい高い信頼性を実現できるようになったんです。実際、いろんなミスがあっても奇跡的に生きてまた還ってくるということがありましたね。

高橋:アポロ13号ですね。

松原:映画にもなりましたけど。

高橋:『アポロサーティーン』。

松原:ああいう安全性の技術がアポロ計画で非常に進んだということで。これがわれわれから見ると成功例ではないかということで、人工知能においてもいくつかのグランドチャレンジをやっていて、チェスがその典型ですね。

高橋:なるほど。そういう意味でいうと、ロボットが東大入試を目指すというのも、うってつけのグランドチャレンジになりますね。

松原:そうですね。非常にわかりやすくて。それを達成するためには、試験問題も理解しなきゃいけないし、試験問題に図が描いてあったら図と文章の関係も理解しなきゃいけないし、ちゃんと答案の日本語もわかるように書かなきゃいけない。それができればかなりのことが進むんじゃないかということで、いいグランドチャレンジだと思います。

高橋:なるほどね。チェスのほうは、1950年ぐらいから研究が始まって、ついにその目標を達成するわけですよね。

松原:はい。それは、達成した今となってはまあ振り返るのは簡単なんですけど、途中はほんとボロボロで。最初はもうみんなから集中攻撃で、「こんなことやってても永久に世界チャンピオンには勝てない」と言われた時代が長いんですね。だいたい、人間の強い人がいると、その人を心理学的に分析して、その人がどう考えてるかというのを真似して、コンピューターにやらせようとするんですね。そうすると、チェスの強い人、実は将棋の強い人も囲碁の強い人もそうなんですけど、パッと局面を見ると、なんかもっともらしい候補手が数通り、だいたい3通りか4通りらしいんですけど、思いつくと。

高橋:パッと思いつくんですね。

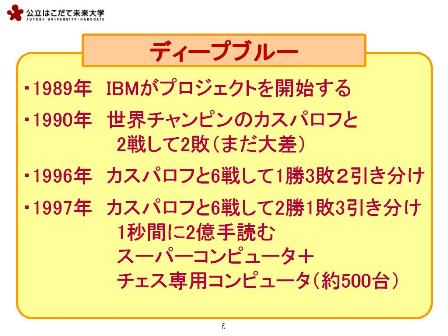

松原:パッと思いつく。ほんとに理由もなく思いつく。その中に正解があるのが天才であって、羽生さんの将棋でいうと羽生さんなんですけど。そういうふうにやって手を決めるというんで。コンピューターにもそういうことをさせようと。それでチェスのトッププロが持っている知識というのをたくさんコンピューターに入れれば、コンピューターもその3、4通りというのが選べるんじゃないかと思ってやったんですけど、今考えれば当たり前ですけど、そんな、コンピューターに直感なんか持たせるなんて今でも無理なんです。要するにコンピューターに直感を持たせようという試みは、はっきり言うと失敗。まだ現在に至るまでうまくいってないんです。それで、途中で方向を転換して。やっぱりコンピューターの性能が良くなってくると、コンピューターというのは単調作業を速く正確に飽きずにやるのが得意なわけです。人間はすぐ飽きたり、嫌になったり、ちょっと間違えたりしますけど。だとすると、ルール上指せる手、どんなつまらなそうに見える手でも全部読みゃいいじゃないか。人間は読まないけど、コンピューターはそういうのを苦にしないんだから。そしたら絶対正解はあるはずなので、その中から高速に見つければいいんじゃないかという。ブルドーザー方式とか力まかせ方式という、ちょっと身も蓋もない、あまり頭使ってない感じではあるんですけど。1970年代ぐらいからその方式に変わってきたら、急に強くなってきて。特にアメリカとかヨーロッパが盛んなんですけど、この分野の研究は。もうチェスの専用のコンピューターとか作っちゃうんですよね、彼らは。何億円もかけて。(笑)「そんな、チェスごときに何億円もかけて」って思いますけども、やっぱりかけて。そうするとそれだけやっぱり強くなって、ということですね。それで最終的には1997年のIBMのディープブルーというのに至るわけですけれども。

高橋:「ディープブルー」というのはコンピューターの名前ですね。

松原:そうですね。

高橋:チェス専用のコンピューターなわけですね。

松原:はい。

高橋:で、このときに世界チャンピオンの(ガルリ・)カスパロフさんと対戦したんですよね。

松原:そうですね。実は89年にプロジェクトは開始したんですけれども、この頃はあまり世間では大きく言わなかった。それで90年にやって、負けてんですよね。このときは、みんな、世の中の人はそれが当然だと思ってるので、ニュース性がないですね。それで96年、実は1年前なんですけれども、1勝したんです、コンピューターが。これが大ニュースになって。日本でもNHKのお昼のニュースかなんかで流れたのを私は覚えてますけれども、大ニュースになった。たった1年なんですけど、ディープブルーのほうはこの1年間の間にまたハードウェアを全面的に換えて、スピードは2倍。これぐらい速いと2倍が大きいですが、1秒間に2億手読むという。人間はちなみに、そのカスパロフさんでも、パッとひらめくのは1秒間にせいぜい3、4手ぐらい。人間の脳ってそれぐらいしか思いつかないんですけど、コンピューターは2億手読む。専用コンピューター500台ぐらいでやって、それで2勝1敗3引き分け。微妙ですけどね。

高橋:微妙ですけど勝ってますよね。

松原:これ、第5戦が終わって、1勝1敗3引き分けだったんですね。最終戦でカスパロフが緊張のあまりに大ポカをして。そこはやっぱりコンピューターと人間の差ですね。

高橋:違いですねえ。

松原:プログラマーは緊張してたと思いますけど。コンピューター、ディープブルーは何も考えてないけど、やっぱりカスパロフは「この日負けたら」というので。

高橋:この写真が出てますね。

松原:私、前の職場ですけど、対戦の現場に行ってて。そういえば思い出しましたけど、高橋さんとたしか電話で。

高橋:そうですよ。私、あの当時論説員室におりまして。さすがに社説にはなりにくい話題でしたので、論説委員のコラム「窓」というのがありまして、そこに原稿を書きました。そのとき電話で取材させていただいたんでしたっけ(笑)。

松原:たしか、はい、そうでしょう。これ最終戦が終わって次の日、時差のある関係で、たしかアメリカが夜中だったと思いますけど。たしかそうです。夕刊に載せていただいて。私が成田に帰ったら、このディープブルーが勝ったというのが大ニュースになって、私のコメントが一面に載っていたのを思い出します。

高橋:そうでした(笑)。

松原:これやっぱり大ニュースで、IBMの株価がすごい世界中で上がって、開発費を取り戻したとかいう噂も聞いてるぐらい大ニュースになりました。

高橋:宣伝費としても十分元が取れてるような気がしますね(笑)。

松原:そうですね。これが実は、ちょっとまぐれで、カスパロフが緊張のあまり悪い手を指した。冷静に考えると、このときの実力はまだカスパロフのほうが上だったんだと思います。

高橋:ああ、そうですか。

松原:100回に1回ぐらいのまぐれが来てしまった。それで、でもそうは言っても勝ちは勝ちなので、これでグランドチャレンジ、人工知能のグランドチャレンジとしては、本当は世界チャンピオンに勝った後も強くするというのはできるし、今でもコンピューターチェスをやってる人はいるんですよね、世界中に。だけど目標が見えにくいですよね。コンピューター同士戦って、コンピューターの世界一を見つけるというのはあるんですけど、やっぱり普通の人にとってはあまり、コンピューター同士が戦って誰が強いかというのはあまり興味がなくて。

高橋:そうですね。ええ。この写真は?

松原:この右側の5人がそのディープブルーの開発チームですね。これは、まだ途中の対局、どこかの対局が終わった後に観客の前に出てきて。どうもカスパロフはぶ然そうな顔をしてますけど。こちらがディープブルーの開発チームですね。

高橋:なるほど。ちょっと5対1だったらずるいような気もしますね、人間の数で言えば(笑)。

松原:そうですね。まあそれだけカスパロフという世界チャンピオンが偉大だったということだと思いますけれども。

高橋:この当時、松原さんはじめ研究者の方が一生懸命おっしゃっていたのは、「チェスは単純だからコンピューターは強くなるけれども、将棋はそうはいかないよ」ということだったんですよね。

松原:そうですね、はい。将棋はチェスと同じように、チェスだとキングで、将棋は玉、王様なんですけど、を捕る、つかまえるというゲームなんですけど、敵から捕った駒が、なぜか日本の将棋だけ再利用できるんですよね。

高橋:そうなんですよね。

松原:あれ社会学的に、なぜ日本の将棋だけできて。

高橋:面白いっていえば面白いですね。

松原:中国とかインドとか韓国とかに将棋タイプの王様を捕るゲーム、たくさん世界中にあるのに、敵の駒をもう一度使える、捕虜を再雇用するみたいなのは将棋だけなんですよね。それが実は人工知能の例題としては面白くて。そのルールのために将棋はチェスよりも、コンピューターにとっては少なくとも、はるかに難しいゲーム。97年のときには、まだたしかアマチュアの初段とかなったぐらいで、まだ全然箸にも棒にもかからないというレベルだったと思います。だからこそチェスに続くグランドチャレンジ、日本中心なんですけど、として将棋が意味があったということだと思います。

高橋:ええ。コンピューター将棋を強くさせる戦略としては、チェスのときと同じように、とにかくたくさん手を読ませるということになるわけですか。

松原:それが、やっぱり持ち駒制度で、手が広いので、いくらコンピューターが進んでも将棋のすべての手を読めないと思っていて。そういう意味では人間の真似方式をかなり遅くまでです、2000年過ぎまで将棋の場合はやってたんですね。それでもコンピューターが速くなってきたので、いい手、正解を逃すことが少なくなって、少しずつ強くなってきたんですけれども。そういう意味ではブレークスルー、将棋で革命的なことがあったのは、2000年代の「ボナンザ」というプログラムが初めて全数、チェスのような方式を採用して、それが優勝しちゃったことです。ほかのプログラムはショックだったんですけど。私も含めてショックだったんです。ボナンザは今でも強豪なんですけれども、作者というのは実はAIの研究者じゃなくて、化学、物理化学の専門家で、趣味で将棋のプログラムを書いて。趣味で書いたプログラムに専門家が負けるか、ということなんです。逆にいうと、趣味で、専門家でなかったので、それまでの常識を打ち破るようなことができたということだと思うんですけども。ゲームで強くなろうと思うと、コンピューターが速くなきゃいけないのもそうなんですけど、形勢判断も大事です。ある盤面を見てどちらがどれくらい優勢かというのを点数化するんです。その関数をつくるのがすごい難しいんですけど、それまでは将棋が好きなプログラマーが一生懸命自分の知識で関数をつくって、王様は硬いというのはどう数値化するかとか、攻めてる、勢いがある攻めというのはどう数値化するかってしてたんですけど、やっぱりそれって限界があって。それをボナンザというのは、「機械学習」という人工知能の手法があるんですけれども、将棋の過去の棋譜、それこそプロの、羽生さんとかの棋譜を大量に入れて、羽生さんはこの局面でこの手を選んだ。そうすると羽生さんが選んだのを正解とすると、評価関数が、この手が最高値になるようにパラメータを調整するというのをやって。それを何万局、何十万局というのを学習させると、人間には理解不能なんですけれども、なんかパラメータの値を学習していって。今のソフトはそれが強いんです。はい。

高橋:なるほど。

松原:それがあって、いまコンピューター将棋というのはかなり強くなってきました。

高橋:いかにも人工知能っぽくなってきましたね、中身のほうも。

松原:そうですね。はい。

高橋:いよいよ将棋のほうもプロに勝とうかという段階まで来たんですよね。

松原:そうですよね。2年前、2010年というのは情報処理学会という、われわれの分野の学会が50周年を迎えるという記念の年だったんですけれども、それに一応将棋が取り上げられて。プロに挑戦しようというプロジェクトをやって。清水(市代)女流王将という、女性のプロなんですけれども、対戦しました。これがそのシーンで。これが清水先生。ちゃんと盛装で、和服を着てきて。これはコンピューター側の一人で、鶴岡(慶雅)さんという人なんですけど。これ、「あから」というのは、10の226乗かなんかをの単位なんです。無量大数とかいろいろありますよね。

高橋:ああ、ありますね。

松原:将棋の場合の数が、10の220何乗ぐらいだというので、この「あから」という単位に近いというので選んで。これ2010年版ということなんですけれども。こちらは、清水先生はご自身で対局して。この手をこの人がマウスで入力して、これがメインのコンピューターにつながっていて、コンピューターが指した手がここに出て、その手をここにいる人が代わりに指すという。

高橋:指してないじゃないですか。動いてないみたいですよ、こっち(笑)。

松原:これはまだ並べてる最中ですね、最初に。よく清水先生が対局を受けてくれた。人工知能研究者としてこういう対戦やりたいんですけど、やっぱり失うものは人間側が多くて。コンピューターは、負けてもダメモトというか、そういうところがあるので。よく対局を受けていただいたと思うんですけど。勝てるか勝てないか、こちらとしては正直いうと2対1ぐらい、3分の2ぐらいの確率で勝てるかなと思ってたんですけど、運が良くこれは勝たせていただいたということで。そうですね、プロの方に勝った初めての対局、ということになります。これの事実上の責任者だったので、かなり緊張はしました。「負けたら坊主になる」という約束で。これ、終わった後の記者会見で。私がここにいて。

高橋:なんか「心ここにあらず」っていう表情ですけど(笑)。

松原:そうですね。まあちょっと「坊主にしなくてよかったな」という感じで(笑)。あとで勝利の台詞を何言おうかというのを考えてる。たしかにボケッとしてて(笑)。勝利に目がうつろになってるという感じではありますけどね。でもまあこれは勝ってよかったですね。その後も対局が続いていて。この方が米長(邦雄)会長という、元名人で、今将棋連盟のプロの組織の会長をなさっている方なんですけど。その次の対戦というのが今年の1月にあったんですけれども、この方と「ボンクラーズ」という、去年のコンピューター将棋の大会で優勝したソフトが対戦して。それもまあ運も味方して、コンピューターが勝ちました。

高橋:で、さらにもっとすごい対戦が予定されているんですよね?

松原:そうですね。2回勝利したのを評価していただいたんだと思いますけど、来年にもプロ棋士5人とコンピューターの5つという、対戦5対5というのが予定されています。

高橋:団体戦になるわけですね。

松原:団体戦ですね。たしかに1局だと、こういうの、勝負ですから、一回勝った、負けたというのだと、それだけで結論は出しにくいので。これだけやれば、どちらが今のレベルで強いかというのがあって、われわれ人工知能というかコンピューター将棋側は、勝ち越したいと。目指せ3勝というところですね。

高橋:なるほどね。これは大変注目されるでしょうねえ。

松原:最終的には名人、竜王みたいなところとやりたいので。ここで負け越すと、先がまだ長くなるので、われわれとしては頑張りたいと思っています。プロ棋士の方には申し訳ないといえば申し訳ないんですけど、まあほぼ時間の問題になっているとは思います、もはや。

高橋:コンピューターのほうが勝つまでに、ということですね。

松原:はい、そうですね。早ければあと1~2年のうちにトップに勝てるかもしれないんですけど。控えめにというか、遅くても5年ぐらいの間には、今までのコンピューターの進歩、それはハードウェアだけじゃなくて、人工知能の技術の進歩というのを見てると、あと4~5年以内には将棋も、名人に勝って、そういう意味ではグランドチャレンジ。

高橋:目標達成になるわけですね。

松原:そうですね。そうするとゲームとしてはたぶん次に囲碁があって。これも面白いんですけど、世界のゲーム、世界中にいろんなゲームはあるんですけど、2人でやる、偶然性が入らないタイプのゲームで、コンピューターにとって一番難しいのが囲碁で、2番目に難しいのが将棋なんですね。その二つがなんで日本、囲碁は正確に言うと中国発ですけど、ほぼ日本で育ったゲームなので、なんでこう難しいゲームが日本で盛んなのかというのは、これも社会学的に面白いかもしれない。外国のゲームの研究者からは、日本人というのはおかしいんじゃないか、わざと難しいルールのゲームを考えて、「難しい」と言って頭をうならせてる、それを喜んでるのはおかしいんじゃないかと、ジョークで言われたりしますけどね。そういうゲームが日本にあるというのは幸いな、人工知能の研究者としては幸いなことで。まあチェスは達成したけど、今、将棋を頑張っていて、終わったとしてもまだ先に囲碁があると。われわれとしてはまだテーマが、難しいテーマが残ってるというのは研究者側にはうれしいことですけどね。

高橋:そうですね。今までゲームについての人工知能の研究のお話を伺ってきましたけれども、この後にはもっと別の、また面白いグランドチャレンジについてお話を伺いたいと思います。いったんここでコマーシャルです。

<CM>

高橋:『科学朝日』。本日は、公立はこだて未来大学教授の松原仁さんをお迎えして、人工知能研究の未来と可能性について伺っています。引き続きよろしくお願いします。

松原:お願いいたします。

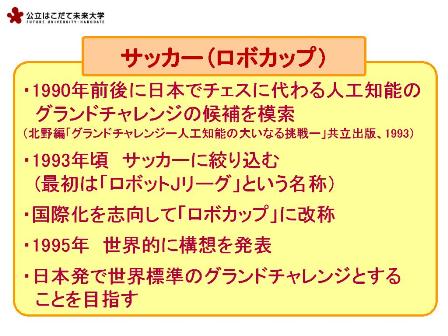

高橋:ここからはですね、日本発の、ハツというのは日本から始まったという「発」ですが、人工知能グランドチャレンジ「ロボカップ」についてお話を伺いたいと思います。ロボカップとは何なのか、というところから教えてください。

松原:はい。名称からお気づきになるかもしれません、ロボットのワールドカップというところから来ていて。将来、人間型のロボットのチームが、ワールドカップの優勝チーム、もちろんそれは人間ですけど、それに勝つという、そういうロボットチームをつくるというのを目標にしたプロジェクトです。

高橋:あの当時って、日本もまだまだサッカーが弱くて、あまり関心も、社会のサッカーに対する関心もさほど高くなかった時代に、ロボットのチームがワールドカップチャンピオンに勝つって、「何を素っ頓狂なことを言ってるのかな」と、私も取材をしていて思いましたけれども(笑)。

松原:そうですねえ。ロボカップというのは、1990年代の前半ぐらいに日本人の研究者、私も含めて何人かで相談して立ち上げたんです。当時、チェスはまだカスパロフに勝ってはいかなったんですけど、もうそれこそ時間の問題というのはみんな思っていて。チェスが20世紀後半の、人工知能始まってから約50年間のグランドチャレンジとして、例題として牽引してきた。21世紀を迎えるにあたり、これからの50年を牽引するグランドチャレンジをぜひつくりたい。それも日本からつくりたいと。どうも科学でも、日本は真似っこをして、改良はうまいけれども自分から新しいことは言えない、というのを言われるのがわれわれとしてもしゃくだったので、日本発世界標準というのをしたいということで。実はサッカー以外にもたくさん案は出たんですけれども、どれもパッとしないなということで。おっしゃるとおり、まだワールドカップ、日本も行けないぐらい弱かったですけど、一応Jリーグが始まったばっかりで。

高橋:ああ、そうでしたね。

松原:それまで失礼ながらマイナーだった、日本でマイナーだったサッカーが、日本でもある程度、プロができるぐらい流行って。世界では最も人気のあるスポーツだしというので。あとチェスが、一対一でやる、体を使わないゲームだったんです。当時、知性というのはやっぱり体があってこその知性じゃないかと。まあそれはロボットということなんですけれども。考えた結果、何か世界に対して行動を起こし、それによって世界が変わったのをまた認識して、どうすればいいかまた考えて動く。そういうことがうまくできるというのが知能で、全然動かないコンピューターが、何かパッとやってるだけでは知能とは言えないというような人工知能研究の流れがあって。そういう意味ではサッカーというのは、考えた結果動かなきゃいけない、それも速く動かなきゃいけない。ここにも出てますけど、「ロボットJリーグ」と言ってたんですよね、最初。

高橋:最初はね(笑)。

松原:国際化と言いつつJリーグはいかがなものかという話があって、『ロボコップ』という映画もあったりして。

高橋:ああ、当時ありましたね。

松原:発想をちょっと真似てるんじゃないかと怒られたりもしたんですけど、「ロボカップ」。これ名称が良かったんだと思いますけれども、90年代の半ばに日本発で構想を発表したら、おかげさまで世界中に受け入れられました。最初はもう大変だったんですけれども、やっぱりロボットの多くの研究者が、サッカーは面白いと。大事なことでもやっぱりなんか面白くてやる気が出ないといけないという、そういう意味でグランドチャレンジとしてサッカーというのは良かったのかもしれないですね。

高橋:そうですね。

松原:燃えます。日本人以上に外国の人っていうのはサッカーに燃えるので、最近のロボカップはちょっと応援がエキサイトしすぎるという。なんか小競り合いみたいなのが起こるようになって(笑)。

高橋:ああ、そうですか。そこは早くも人間並みになってきたわけですね(笑)。

松原:そうですね。

高橋:じゃあロボカップの映像を見せていただきたいと思います。

松原:はい。まず最初に秘蔵映像というか。最初のロボカップの、97年の大会の映像なんですけれども。試合中のはずなのにロボットがほとんど動いていない。

高橋:(笑)

松原:これはですね、言い訳をすると、だいたい人間は声かけあったりしてサッカーしますけども、ロボットは無線でやるんですね、多くの場合。そうすると無線の状況が良くなかったんです。そうするとキャプテンから、監督から指令が出てこないと動けないというようなこととか。あとボールが、やっぱり人間の目と違って、コンピューター、ロボットの目にわかりやすいようにオレンジ色に塗ってるんですけれども、それでも見にくくてロボットが見つけられないんですね、なかなか。このときのエピソードでは、私、このときも責任者してたんですけど、マスコミの人から「今試合中ですか?」っていう質問があったのが、いまだにロボット関係者のつらい記憶。

高橋:トラウマですね(笑)。

松原:トラウマで(笑)。あの時代を忘れないように、ということですね。これは第1回なんですけど、そういう意味では今はだいぶ強くなって。毎年国際大会をやっていて、これは去年トルコのイスタンブールであったロボカップ大会です。これ実は同じリーグなんですけれども、15年たって、コートも広くなり。あの壁みたいな、アイスホッケーみたいに壁もなくなりました。以前はすぐボールを外にけるもんですから必要だったんですけど、今はなかなかけり出さなくなったので。

高橋:動きもだいぶスムーズになりましたね。

松原:頭に何かついてるのが、あれがカメラなんですけれども、スムーズになって一丁前にパスをしたり。

高橋:これは敵と味方と同じような格好してますね。

松原:そうですね。結構もう技術的にどういうロボットが勝ちやすいか、となってきたんで、結構どこのチームも似たようなロボットになってきてますね。時々ユニークなのもあるんですけれども。色は、紫色と色がちょっと違うので、あれで。

高橋:水色チームと紫チームですね、これは。

松原:これがその中型という。ロボットの大きさ別にリーグをやってるんです。やっぱり最後に勝つのは人間と。

高橋:人間と対戦して勝とうということですね。

松原:人間に勝つ、ですね。それでこれは、まだこれもよちよち歩きなんですけれども、一応人間型ロボットがサッカーというかサッカーの真似事というか、して。

高橋:あ、これはかわいいですね。今度ボールはずいぶん小さくなりましたね、さっきのに比べたら。

松原:そうですね。これはまだ人間型ロボットがそんな大きなロボットでサッカーできるほと器用じゃないからですね。数十センチの小さいロボットでサッカーさせてるので、ボールも自然とゴルフボールぐらいに小さいのになっています。2002年ぐらいから人間型ヒューマノイドリーグって始まったんですけど、最初は立って歩くだけで大変で。後で出てくるかもしれない。転んで、立ち上がるのも大変なんです。二足歩行、二本足のロボットは。だから、あっ、転びました。

高橋:転びました。でも自分で「よいしょ」と立ち上がりました。

松原:はい、そうです。結構スムーズに。これでもう結構技術的には大したものなんですが、なんか見てて、なんかはがゆい。(笑)はがゆいのは、まだ二足歩行ロボット、まともに走れないんです。ロボットで走るというのは、一応世界のロボット技術としては、走れるロボットは出てる。「走る」という定義からして、両足が一瞬でも宙に浮いてれば「走る」なんです。スロービデオで見ると浮いてるみたいなのはあるんですけど、ほんとに走るようなのはない。ないというか、難しいんですね、やっぱり。すごい力がかかったりして壊れやすいので。人間でもジョギングしてて膝壊したりしますから。ロボットもすぐ膝とか壊してしまうので。走れないのがやっぱりサッカーになかなか見えないところですね。これが走れるようになれば、かなりだとは思うんですけども。

高橋:でも結構ちゃんとキックしてますね、さっきから。

松原:2050年というのは、あと40年たらずでちゃんとやってくれるかというのは(笑)。

高橋:人間に勝つという(笑)。

松原:人間に勝つのは先は長いかもしれないですけどね。ほかのリーグで、例えば小型リーグというのもあって。これなんかは逆に人間が見てて結構、。

高橋:あ、速いですね。

松原:速いです。人間が操作しててもダメなぐらい、負けるぐらいには速いと思いますね。

高橋:へーえ。

松原:これはゴルフボールなんですけど。

高橋:ええ。これはもう車輪で走ってる、走り回るわけですね。けるときはどうやってるんですかね。

松原:プッシュ。押してる感じですね。

高橋:ああ、なるほど。機能さえ果たせればいいと思えば、わりとこういうスムーズなゲームができる。

松原:そうです。これはちょっと、このリーグは行くとこまで行っちゃったんで、ルールをどうしようかという話にもなってますね。ロボカップは、最終的にはやっぱり人間のチームに勝つことを目指してるんで、まだ今の技術なのでこういう広さだし、ロボットの大きさとか、ボールの大きさとか、色とか、制限をつけてるんですけれども、最終的には人間のサッカーのルールにしたいので、技術が進歩すると、あるリーグはやめたり、もう発展的に解消したり、コートを広くしたり、ロボットの数を増やしたり。

高橋:なんか面白いですね、やっぱり。一生懸命サッカーやってる感じしますね(笑)。ふーん。あ、でも、止まっちゃったんですね、これは。押し合いへし合いになると、やっぱり止まっちゃうこともあるんですね。

松原:そうですね。

高橋:ロボカップのほうは、目標としては2050年に人間のワールドカップ優勝チームに勝つ、ですよね?(笑)

松原:そうです。優勝チーム。日本チームじゃない。ってそういうこと言うと日本のサッカーファンに(笑)。いまのは失言ですね。そのとき日本チームが世界でトップで、それと戦える。

高橋:日本の男子チームがね。

松原:そう、男子チームに勝てると、それはどちらにとってもハッピーですけれども。

高橋:そうですね。そしてロボカップというのが日本発のグランドチャレンジとして世界に認められているなかで、もう一つの日本発のグランドチャレンジとして「東大入試突破」という目標が新たに出てきたわけですね。これは、「できそうだ」と最初におっしゃいましたけれども、どういう点からそのようにご判断されるんでしょう。

松原:ロボットと言ってますけど、たぶんこの責任者もおっしゃってましたけど、「ロボットは東大に入れるか」というと、ロボットがいかにも東大の入口から、赤門か正門かからロボットが入って、試験会場に行って、イスに座って、と(笑)。それを目指してるんではなくて、もちろんまだプログラムで目指してるんですけれども。これは、グランドチャレンジとして言いますと、ゲームとかロボカップと違うのは、人間が使っている、「自然言語」と言いますけど、この場合は日本語ですよね。もちろん英語の試験もあるから、英語も読まなきゃいけない。そういうのを読んで、理解して、それに対する答えも、数式も含みますけど、日本語で答えるという、新たなタイプの応用ということになります。あと、できるかもしれないというか、10年で頑張ればできるかもしれない。試験問題というのはよくこなれてますよね。今、変な問題出すとすぐ新聞に、それこそ「ミスがあった」とかって怒られたりするんで。試験問題というのは、もうすごい前から一生懸命何人もの人がチェックをして、日本語としても大丈夫か、答えはほんとに1個あるか、2個以上答えがあってもダメだし、答えが0個でもダメだし、答えがちゃんと1個でるように、非常によく練られているわけです。それっていうのは、要するに例題として非常に適切だということですよね。こんな入試体系をやってるのは日本ぐらいだという話もありますけど、日本はそういう意味で東大を頂点として、毎年そういうよく練られた問題集というのが入試でたくさんできている。これ、提案されてみると、なんでこれを今までテーマにしなかったかというのが不思議なぐらいですね。あと物理モデルと書いてあるのは、理科とか算数、算数じゃないですね、数学の問題というのは図が描いてあったりするので、図に描いてあることと言葉で書いてあることがどう対応しているのかというのは、人間は頭の中にモデルをうまくつくっている。それをできるだけコンピューターにやらせる。それも非常に難しい。難しいけどできると思うのは、去年、アメリカでクイズ番組。

高橋:ああ、はい。

松原:「ワトソン」という、それこそまたIBMのコンピューターが、クイズのチャンピオン、人間のチャンピオンに勝つという。

高橋:それもニュースになりましたね。

松原:それも結局勝って、グランドチャレンジとしては成果を果たしたんです。それの延長線上。クイズよりはかなり難しいのは、あのクイズは最後ひと言、名詞を答えればよかったんですけど、東大入試の場合はかなり作文をして、何か論述をしたりしなきゃいけない。

高橋:それは2次試験ですよね?

松原:2次試験ですね。

高橋:センター試験は選べばいいんですよね。

松原:選べばいいんです。だからセンター試験のほうがたしかにやさしいとは思うんです。やさしいとはいえ、今はまだ合格点はとれないので、大変は大変なんですけれども。適切に準備をすればできるタイプの問題ではないか、というのが私の直感ではあるんですけれどもね。あと、「東大の問題は比較的素直だ」というのが、これは受験生の間でいわれていることです。京都大学の数学の問題は結構凝っているとかいうのもあるので。東大の問題というのは、比較的各科目頑張れば、頑張ればというのは、頑張らないと、なかなかみんな東大に入るわけじゃないですから、かなり頑張らないと解けないわけですけれども、比較的素直な問題だと言われているので。

高橋:でも、その2次試験を解くのと、センター試験を解くのと、だいぶ質が違いますよね。

松原:だいぶ違います。だいぶ違いますね。センター試験はまあ選択式だったりするので、今でもセンター試験は分野によっては、半分ぐらいは今のコンピューターでも解けるみたいです。それこそこのキックオフのシンポジウムでも、責任者の方がUSBメモリを差して、ここにほとんどウィキペディアの情報とかが入っていて、これを持っていればかなりのことは解ける、知識問題とかかなり解けると言っていた。おっしゃるとおり、2次試験というのはかなりハードルが高いことは高いです。満点をとるというのが目標だとすると、私もそんな10年でできるはずないと思うんですけれども、基本的には合格するということで、東大の入試は理科三類を除けばたぶん5割か6割をとれば合格するはずなので。得意な問題にうまく答えれば、5~6割というのはいけるんじゃないかということですけれどもね。

高橋:まずはセンター試験で高得点というのが目標になってますけども、もし4年後にほんとにロボットのほうが得点高くなってしまったら、きっと「試験って何なのよ」とか、そういう議論が社会的に巻き起こりますよね。

松原:はい。「コンピューターにもできることを人間にさせようとしてるのか」というのは議論の対象になると思います。人間は、人間しかできないことというのを本来やるべきで、ロボットにもしできることであれば、それはロボット、コンピューターに任せればいいわけですよね。だからもし、人間の優秀な人を選ぶつもりでやっていた試験がロボットにも解けるということになると、やっぱり試験のあり方というのを変えなきゃいけないという議論は出てくるかもしれないですね。

高橋:ねえ。当然出てきますよね。すると今度ロボットが解けそうにない問題を一生懸命さがして、大学側が考えるというふうになっていきますかね。

松原:そうですね。例えばそれこそ就職の試験で面接がありますけど、あるテーマについてみんなで議論をしてみるみたいなことっていうのは、さすがにロボットはそう簡単には入っていけないと思います。そういうような、ちょっと人間らしい知性というもののテストの仕方というのは出てくるのかなと思います。これ、もしコンピューターが東大、センター試験とかやると、入試問題が適正かどうかのテストをロボットがやるみたいになるかもしれないですね。

高橋:うーん、逆の使い方がされるかもしれませんね。じゃあ東大ロボはまあ順調に進むであろうと想定して、それ以外の人工知能研究、今後どうなっていくと松原さんは見ていらっしゃいますか。

松原:人工知能は、これまでの歴史でだいたい、何かがコンピューターにもできるようになると、「それは人間の知性にとってたいしたことではなかったんじゃないか」と言われる歴史をたどってきました。チェスも昔は、知性の象徴だって言われたんですけど、コンピューターがチャンピオンに勝ってみると「まあチェスというのはしょせんルールが限られているから、コンピューター向きだよね」って言って(笑)。人間はルールがないような実世界で、いかにうまく折り合っていくかというのが知性である。そういわれるとそうなんで。それでチェスもそう。たぶん将棋もそう言われるだろう。ロボカップも、できちゃったらそう言われるだろう。今の東大入試もきっとそう言われるだろうと思います。変な言い方ですけれども、人工知能、コンピューターにできるようになったこと以外に、きっと人間の「らしさ」、人間の本質というのはあるんではないかという予想があって。それを人工知能の研究というのが明らかにしていければな、というふうには思ってますけど。

高橋:結局は人間とは何かというのを追い求めるのが人工知能研究というお話になりますね。

松原:そうですね。もともと子どもの頃、鉄腕アトムを見てから、僕は「鉄腕アトムを作りたい」と言ってるんですけど、それはもちろん鉄腕アトムみたいなロボットが実際できるとうれしいんですけど、それを作る過程において、何が人間の知能の一番本質的なところを担っているのかというのが少しでもわかれば、というふうには期待してます。

高橋:なんか「怖いもの見たさ」以上の、ほんとに知りたいなという気持ちをかき立てられるお話でした。松原さん、今日はどうもありがとうございました。

松原:ありがとうございました。

高橋:さて、1年間お付き合いいただきましたこの『科学朝日』、今回が最終回となります。東日本大震災、それに引き続いて起きました福島原発事故と、科学技術に対する不信感がそれまでになく高まったときにこの番組は始まりました。原子力発電や放射能にまつわる話題、医療に関する話など、生活に密着したお話を届ける一方で、普段はなかなか触れる機会のない基礎科学の研究者の方々にもたくさんおいでいただきました。科学や技術は、私たちがそのことを知らなくても、社会に影響を及ぼし、変えていく力を持っています。その力を良き方向に使いたいと願うのは誰しも同じことだと思います。それには、私たちが科学や技術に関心を持ち、それがどういう方向に進んでいくのか、遠くからでも見つめつづけることが必要だと思います。もう一つ、それよりももっと大事なことかもしれませんけれども、科学を楽しむということが、娯楽や趣味として定着してほしいなと私は願っております。科学、技術、なんとなく縁遠いものという受けとめ方が日本の社会では多いんですけれども、決して特別なものではない、そういうふうな考え方が日本に住む皆さんに広がっていくといいなと思っております。1年間、どうもありがとうございました。またどこかでお目にかかりたいと思います。それではこれで失礼いたします。

=完=

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください