2012年04月12日

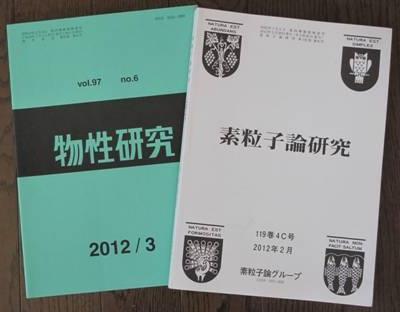

『素粒子論研究』と『物性研究』の冊子体「最終号」。『素粒子論研究』表紙には「自然は豊かである」「自然は単純である」「自然は跳躍しない」「自然は美しい」という4つのことばが飾られている。デザインは素粒子物理学者だった故・河辺六男氏。

『素粒子論研究』と『物性研究』の冊子体「最終号」。『素粒子論研究』表紙には「自然は豊かである」「自然は単純である」「自然は跳躍しない」「自然は美しい」という4つのことばが飾られている。デザインは素粒子物理学者だった故・河辺六男氏。日本の素粒子物理の源泉は、理化学研究所の仁科芳雄だ。その後、日本のレベルが世界的だと認識させたのは、湯川秀樹が原子核内の力の源を説明した1935年の論文「On the Interacrion of Elementary Particles.I.」 (「素粒子の相互作用について I.」)だった。この論文で予言された「中間子」は1936年、宇宙線から発見されたが、実はこれは違うものであり、真の発見は1947年だった。その間、日本の素粒子研究の層は広がり、朝永振一郎はもちろん、坂田昌一、武谷三男ら多くの研究者が参加した。戦争で一時の休止はあったが、戦後も研究への炎は燃えていた。

手書きガリ版刷りから始まった

1948年、手書きガリ版刷り83ページの小冊子が素粒子研究者に出回った。『素粒子論研究』の第ゼロ巻第1号は、同年10月16,17日に東京大学で開かれた「日本物理学会第3回素粒子論分科会」の記録だった。目次には、早川幸男、南部陽一郎らその後、活躍する多くの学者の名前が並んでいる。他の学界ではまだ、そんな記録を作る余裕はなかった。朝永の片腕といわれた木庭二郎と湯川の弟子の中村誠太郎を始めとする若手の熱意の賜物であった。

興味深いのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください