2012年05月09日

【外部被ばく】

外部被ばくの測定は、「個人の行動記録」と環境の放射線量をもとに個人の外部被ばく線量を推定する方法と、個々人に「線量計」をつけてもらって直接に測定する方法があります。個人の行動記録は、原爆被爆者、JCO事故の周辺住民などで使用され、線量計は職業として被ばくする医療職、研究者、原発従業員など放射線業務従事者に使用されています。

「個人の行動記録」として、福島県民健康管理調査では、先行調査地域(川俣町山木屋地区、浪江町、飯舘村)での事故直後4ヶ月間の累積外部被ばく線量の推計がまとまっています。20歳未満の1,693人を含む9,747人のうち、1mSv未満が5.636人(57.8%)、10mSv未満で9,676人(99.3%)、最大は23.0mSvでした。被曝線量が多い先行調査地域で、しかも被曝線量が最も多い事故直後から4か月間の被曝でも99%以上の方は10mSv以下の被ばく線量と報告されています。避難の目安の20mSvの半分以下になります。

「線量計」による直接の測定として福島市は、2011年9月~11月にかけて中学生以下の子どもと妊婦、合わせて36,767人を対象に線量計(ガラスバッジ)を身に着ける方法で、累積外部被ばく線量を測定しました。その結果、3カ月間の合計線量は、0.5mSv未満が32,076(87.2%)、1mSv未満が36,657名(99.7%)、最大値は2.7mSvでした。2.5mSv以上の方は5人いましたが、いずれもガラスバッジを「屋外へ置き忘れた」「自転車に放置した」「空港で荷物のX線検査に通してしまった」といった事情のあることがわかりました。

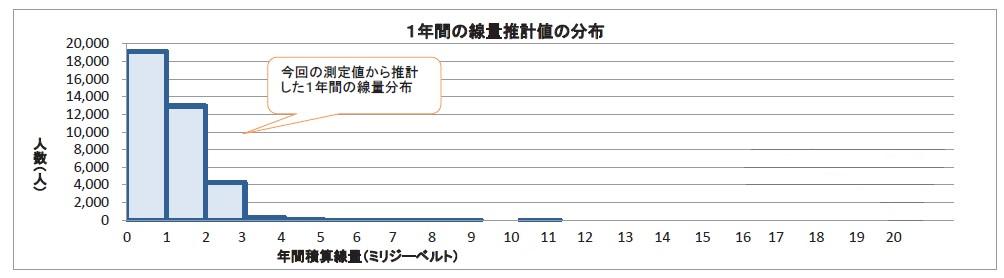

この3か月の測定値を年間で表現しますと52%が1mSv未満、87%が2mSv未満、99.7%が4mSv未満となっています。

【内部被ばく】

被ばくには、外部被ばくに加えて食事や呼吸によって放射性物質を体内に取り込む内部被ばくがあることは、福島事故後に広く話題になっています。内部被ばくの測定には、甲状腺のような「個別の組織」の測定と、ホ-ルボデイカウンターによる「全身の放射能」の測定があります。いずれも測定している時点の放射能(ベクレル)を測っているのですが、対象とする放射性物質の種類(ヨウ素、セシウムなど)の体内分布や代謝速度などを考慮して内部被ばく線量(シーベルト)に換算して表現されています。

内部被ばくについて一番心配されたのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください