2012年05月14日

外村の業績は電子線ホログラフィーを実用化したことである。その新たな道具を使い、ミクロな量子力学的現象を明らかにした。外村は、1986年、当時、存否が物理学上の論争になっていたアハラノフ・ボーム(AB)効果を実証し、一躍ノーベル賞候補に躍り出た。

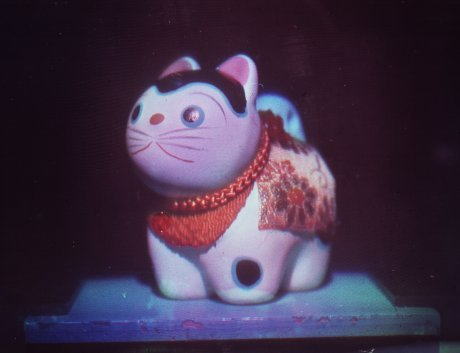

ホログラフィーによる立体写真の例:こま犬(久保田ホログラム工房所蔵)

ホログラフィーによる立体写真の例:こま犬(久保田ホログラム工房所蔵)今日、ホログラフィーといえば、立体写真の代名詞になっている。アミューズメントパークなどで、見事に浮き出た立体写真を見ることができる。メガネなどの特殊な装置を必要とせず、3次元情報をそのまま記録・再生できる技術であり、究極の立体映像技術といわれる。

しかしホログラフィーは、もともと3次元映像のためではなく、電子顕微鏡の精度を上げる目的で発明されたものだった。

顕微鏡が発明されたのは16世紀である。微小な世界は人類に新たな視点を与え、より小さな世界へと改良が加えられていった。ところが、どう改良しても、0.2ミクロン(1000万分の2メートル)以下のものは見えてこなかった。19世紀になって、(光の)波長よりも小さいものは見えないことが理論的に示された。

20世紀になって量子力学が誕生し、状況が一変する。1923年、電子が光と同じように波として振る舞うことが明らかにされたからである。電子の波長は1オングストローム(100億分の1メートル)なので、電子を利用すれば、原子さえも見えるはずである。10年後の1933年には最初の電子顕微鏡が作られた。それまで誰も見たことのないウィルスなどが姿を現し、その威力に人々は驚嘆した。

しかし、限界は早々に訪れた。電子顕微鏡では、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください