2012年08月10日

原発の特性から、止めても稼働中と同じような管理コストがかかり、おそらくその上に廃炉に関わる費用がのしかかる。

元来廃炉コストは、電気代に含まれていたはずだ。しかし先にも見た通り(前々稿(2))、基幹たる電力産業が傾いては元も子もないとの論理で、廃炉は極力先送りされてきた。

50基の原発を廃炉にするのに30年はかかるという。その費用は数十兆円、燃料の維持、保管、処分でさらに数十兆円かかる。

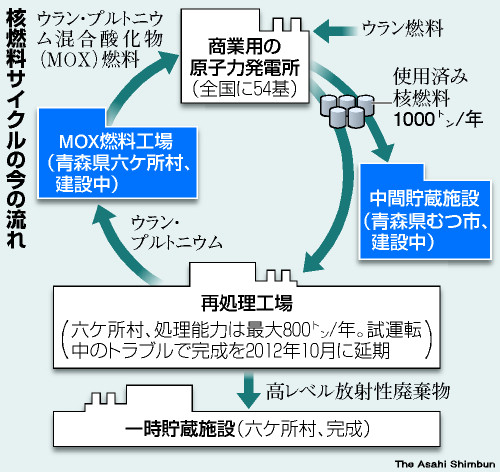

財務の問題はより深刻だ。経産省の試算でも、すべて廃炉にすると電力10社中4社が債務超過となる。廃炉になると突然、原発は資産ではなくなるからだ。(リサイクルを前提に)資産とされてきた使用済み燃料棒もお荷物になり、損失計上となる。

しかし電力会社の赤字倒産は、望ましくない(らしい)。

こういう論理は「局所的には」筋の通った解だとも言える。だから国だ電力会社だと悪者探しをしても、根本的な解決にはならない。むしろこの原発経済の構造全体に無理があるのだ。

先の「坂道の自転車」はたとえに過ぎないが、そのたとえにはもうひとつの射程がある。坂道を転がり出した自転車同様、原発もいったん走り出したら加速し、後になるほど急停止したときの損失が大きい。

つまり

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください