内村直之(科学ジャーナリスト)

2012年09月03日

私たちの祖先か?ホモ・ルドルフエンシスに属するKNM−ER−1470=ケニア・ナイロビの国立博物館収蔵庫で1998年内村撮影

私たちの祖先か?ホモ・ルドルフエンシスに属するKNM−ER−1470=ケニア・ナイロビの国立博物館収蔵庫で1998年内村撮影まず、主人公ともいうべき化石を紹介しよう。正式名称はKNM-ER-1470だが、通常「1470」(英語だとフォーティーン・セブンティ)と愛情を持って呼ばれる。写真を見てもらおう。ケニア・ナイロビの国立博物館の収蔵庫で保管されていたものを、管理していたエマ・ムブアさんの好意で特別に出してもらった。ゴツゴツ、ボロボロだったが、それでもヒトであるということがしっかり見えたのだった。

リーキー一家、自慢の頭骨化石「1470」

いくつものヒト化石を発見しアフリカの人類学の父といわれた故ルイス・リーキーの息子でやはり化石ハンターのリチャード・リーキーが1972年、ケニアのトゥルカナ湖(以前はルドルフ湖と呼ばれていた)東岸クービ・フォラのエリア131という場所から150個にも砕けたヒトの頭骨化石を発見した。妻のミーブ・リーキーを中心に6週間かけて復元したのが写真の「KNM−ER−1470」頭骨である(KNMはケニア国立博物館、ERはルドルフ湖東岸の意味)。顔の中心部はあまり出っ張っていなくて平たいのだが、脳を囲む頭部が大変大きいのが特徴である。

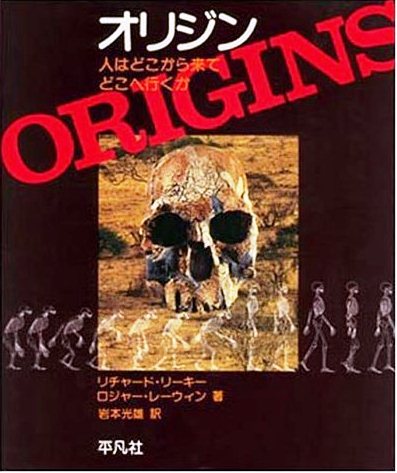

リチャード・リーキーの著書「オリジン」(1980年平凡社刊)の表紙。真ん中の頭骨が1470である。

リチャード・リーキーの著書「オリジン」(1980年平凡社刊)の表紙。真ん中の頭骨が1470である。「彼」が生きていたのは約200万年前(発見当時は260万年前とされていたが、後に60万年新しくなった)。最古のホモ属としてホモ・ハビリス(ハビリスは器用な、の意味で、石器を作成使用したと見られていた)というヒトの仲間が見つかっていたが、「彼」は脳の容量が750ccと図抜けて大きかった。このため、リチャードらはこの1470を「われわれホモ・サピエンスの祖先につながる仲間だ」として、世界中に広めて回った。日本語にも訳された著書「オリジン」(1980年平凡社刊)の表紙を飾るなど、1470はヒト化石として最も有名なものだった。

後に、この化石の属するヒトの種類はホモ・ルドルフエンシスと命名されたのだが、その後、同じ仲間のほかの化石はほとんどみつからなかった。写真で見るように、1470は下あごがなかったし、もっともヒトの特徴を見てとりやすい歯もほとんど残っていなかった。このため、他のヒトの種類との関係などはさっぱりわからなかったのだ。

ここで、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください