内村直之

2012年10月03日

講演会の講師は、1回目(9月5日)は学習院大学理学部教授の田崎晴明氏(理論物理学)、2回目(9月18日)は東京大学理学部教授の早野龍五氏(実験物理学)、3回目(9月26日)が食品問題などに強い科学ライターの松永和紀氏だった。田崎氏は、これまで難解な放射線をめぐる知識を噛み砕いて整理、『やっかいな放射線と向き合って暮らしていくための基礎知識』として無料の電子版と有料の印刷版で発表したばかり。早野氏は、スイス・ジュネーブのCERN(欧州合同原子核研究機関)での反物質研究のかたわら(いや、いまやどちらがかたわらか、わからない)自らの知識・経験を縦横に使い、食品汚染や人の内部・外部被曝など福島の放射能に立ち向かう現場をバックアップしている。

福島では……

今、福島県内の放射線の強さ(空間線量)はどのくらいなのだろう。

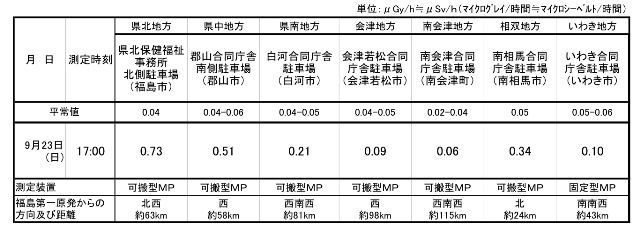

福島県のホームページから(9月23日17時現在)

福島県のホームページから(9月23日17時現在) 上の表の通りである。高いところでは事故前の10倍を超える。1年間に1ミリシーベルト被曝する空間線量は単純計算すると1時間あたり0.114マイクロシーベルトだから、福島県内ではその数倍の場所もあることになる。屋内では屋外よりだいぶ低いところも多い。自ら線量計を使って自宅をあちこち測り、なるべく低い場所で寝るなどの工夫をする住民も少なくない。

個人の外部被曝を測る積算線量計(ガラスバッジ)の測定結果(昨年)では、99%が3ヶ月で1ミリシーベルト未満という結果(福島市)などが出ており、年間で4ミリを超える例はごく一部、という。除染や暮らしの場所などを工夫して年間1ミリまで下げるべきだが、大きな心配はないようである。

一方、内部被曝については、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください