2012年10月27日

以前、知的生産力は物的生産力のピークより遅れてやってくること、日本はバブル崩壊の1990年頃に物的生産のピークがあり、その10年後、つまり2000年以降にノーベル賞受賞者が増大していることから、やはりこの傾向に当てはまることを記事にした(WEBRONZA2012年1月13日「日本人は独創的でない」に根拠なし)。

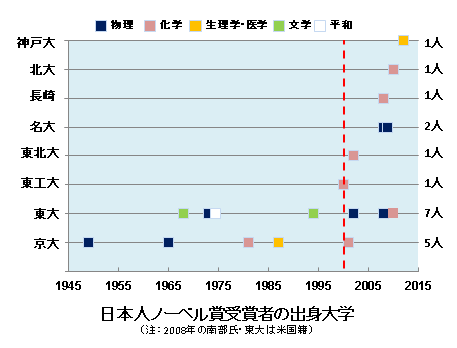

山中氏が受賞したことで日本人のノーベル賞受賞者は19人となり(2008年に米国籍で受賞した南部氏も日本人に含めた)、上記傾向にさらに拍車がかかったようにも思う。この19人を出身大学別に分類してみた(図)。山中氏は神戸大を卒業したので、この分類では神戸大出身となる。

この結果から以下の傾向が見て取れる。

1) 上述した通り、2000年を過ぎてから受賞者が増大している。2000年以前は、1949年の湯川秀樹氏から1994年の大江健三郎氏まで8人、つまり、45年間で8人しかいないが、2000年以降は、12年間で11人が受賞している。

2) 出身大学別では、東大7人、京大5人、名古屋大2人の順となっている。自然科学3分野に限れば、京大5人、東大3人、名古屋大2人の順となる。

3) 自然科学分野に限ると、京大だけが1949年の湯川氏以降、散発的に(平均すると10年に1人の割合で)受賞しているのに対して、東大、名古屋大などは2000年以降に集中している。

以上から、「京大は理系のノーベル賞受賞者が最も多く、受賞者は10年に1人の割合で出現する」というユニークな特徴を持つことがわかる。

私は、1981~1987年までの6年間、京大に在籍した。その皮膚感覚からすれば、この特徴は「さもありなん」である。その根拠は以下の通り。

京大に入学してまず感じたことは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください