2013年03月19日

もっとも、オーロラは太陽活動の極大から数年後までピークの状態が続くのが普通だから、極大だけが見えやすいという言い方は厳密性に欠けるが、元々誤差の多い確率の話に厳密さを求めるのも野暮な話なので、極大期がオーロラのピークだという大雑把な言い方をするのが普通だ。実際、オーロラ観光客が今年は急増している。

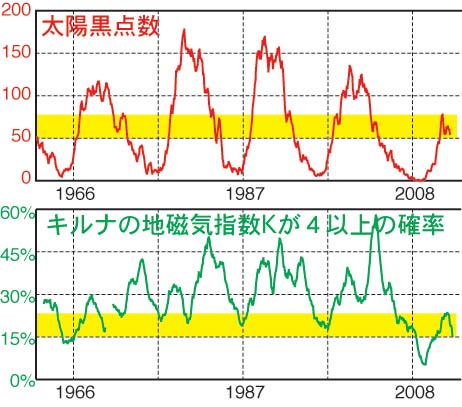

太陽活動の指標である太陽黒点数(上)と、スウェーデンのキルナで地磁気K指数(3時間ごとの地磁気活動の強さを0から9に分けたもの)が4以上になる確率(下)。K指数の4はおおむねオーロラに対応する。どちらの図でも、最近2年の値の幅を黄色で示す。それによると、現在の地磁気活動は、黒点数の極小の時期並みに低い事が分かる。

太陽活動の指標である太陽黒点数(上)と、スウェーデンのキルナで地磁気K指数(3時間ごとの地磁気活動の強さを0から9に分けたもの)が4以上になる確率(下)。K指数の4はおおむねオーロラに対応する。どちらの図でも、最近2年の値の幅を黄色で示す。それによると、現在の地磁気活動は、黒点数の極小の時期並みに低い事が分かる。ところが、肝心の太陽活動極大期が今回はどうにも様子がおかしい。確かに黒点の数や太陽電波は多少増えたのだが、他の極大期に比べて非常に少ないのだ。黒点数の観測は250年以上の歴史があるが、それによると100年ぶりといえる低調な活動だ。太陽や太陽風による電離層への影響、例えばオーロラの頻度や地磁気の変動となると、1980年代や1990年代の極小期並みに活動が低い。つまり、オーロラ活動や地磁気活動の低さは、太陽黒点数の少なさだけでは説明できないほどに極端なのだ。例えば私が管理している磁力計での変動だが、図の黄色の部分で比較すれば分かるように、50年以上前から始まった観測史上で、他の極小期を差し置いて2番目に活動度が低い。

こういう異常に対し、一番初めにしなければならないのは観測データをきちんと取ることである。いくら「予想」「シミュレーション」をしたところで、それは既知のデータを元にした想像に過ぎず、未経験の現象には役に立たない。下手をすると対応を誤らせる可能性すらある。だから、この種の地球現象に関する国際組織であるSCOSTEP(The Scientific Committee on Solar Terrestrial Physics:太陽地球系物理学・科学委員会)も、太陽極大期の地球に対する影響をきちんとデータに取って研究することを、つい1月に文書で推奨したばかりだ。

しかし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください