2013年05月10日

外部被ばくに関しては、UNSCEARの科学的合意があります。原爆被爆者の調査結果をもとに100-200mSv以下の被曝では、疫学的に影響は認められないと明記されています。ICRPでは防護の考え方として公衆被ばくは年間1mSvを限度と勧告していますが、職業とした場合には年間の被ばくは50mSv (5年間で100mSv)が限度になります。福島の住民で被ばく線量が最も多いとされる避難地域、計画的避難地域の方々でも最高は15mSvで99%の方々が10mSv以下ですから、健康管理調査委員会のように「健康被害は考えにくい」という結論が導かれます。

甲状腺は外部被ばくにも敏感で、子供のアザ、真菌症(しらくも)、胸腺腫大などのレントゲン治療に起因する甲状腺がんの増加がいろいろな国の研究者によって発表されていますが、甲状腺被ばく線量をミリシーベルトに換算すると、レントゲン治療で甲状腺がんの増加が認められるのは一番低い線量でも100mSvになります。

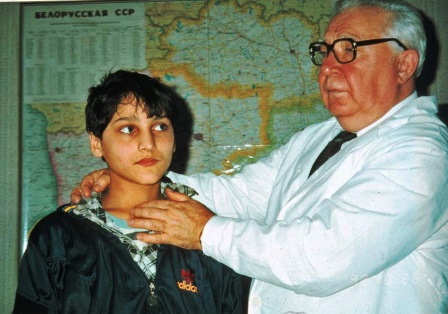

チェルノブイリの子どもたちの診察の様子

チェルノブイリの子どもたちの診察の様子内部被ばくはチェルノブイリの経験が参考になります。子供が100ベクレル/kg以上のセシウムを持つ多く地域で我々も検診を行いましたが、国際機関の報告書ではセシウムの健康影響は認められておりません。一方、世界中で成人男性の体には常に平均4,000ベルレル程度の放射性カリウムが存在します。自然の放射性カリウムでも人工の放射性セシウムでも科学的には同じ放射性物質、放射線です。以上をもとに今回の内部被ばくの測定値を見れば、健康に影響があるという結論を得ることはあり得ません。

チェルノブイリ事故による甲状腺がんの増加が発表された1996年のウィーンでの国際会議。中央が筆者

チェルノブイリ事故による甲状腺がんの増加が発表された1996年のウィーンでの国際会議。中央が筆者甲状腺被ばくは筆者の生涯の専門としているところです。1991年に当時私が在職していた長崎大学で、外務省後援の日ソ専門家会議が開催されたときに、ソ連国外で初めて甲状腺がんが増加したとの発表が行われました。1992年にはその結果がNatureに報告され、その翌月には、欧州からEUの調査団(筆者を含む)、および米国の甲状腺の専門家が、症例を発表したミンスクの病院に集まって、発表された症例が甲状腺がんであることを確認しました。そして1996年までに甲状腺がんの増加が国際的に承認されるようになりました。こうした経験に基づき、チェルノブイリと福島との被ばく線量を比較し、疫学的に甲状腺がんの増加が認められることはないと福島コンファランスでお話ししました。チェルノブイリ事故の国際的なまとめを担当したIAEAの担当者、Balonovセントペテルブルグ大学教授もチェルノブイリと福島は違うと発表されています。

これらに対して異論は全くありませんでした。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください