2013年06月07日

日本医師会は、海外からも疑惑を持たれていることが、「成長戦略として位置づける日本発の医薬品の国際的な信用にとっても大きなマイナス」と懸念を表明した。「日本からの医学論文が専門誌に載りにくくなる」と、心配する研究者も多い。

学会誌の撤回理由は、「いくつかのデータに重大な問題がある」というものだったが、問題はそれにとどまらない。

6月3日、ノバルティスの日本法人は「お詫び」を発表した。「利益相反の開示が不適切」として、「日本の医師主導臨床研究の信頼性を揺るがしかねない事態を生じさせたことを深く反省し、心よりお詫び申し上げます」と、社長ら関係役員の報酬2カ月間10%減額を発表した。

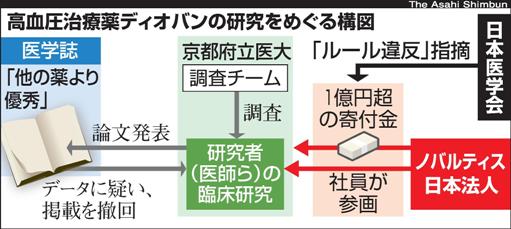

日本医学会(高久史麿会長)の利益相反委員会も、5月24日、京都府立医大に同社からの資金提供と社員の関与があったことについて、利益相反上の申告違反があったと結論づけた。高久会長は「研究への信頼が揺らいだ。二度とおこしてはならない」と述べた。

臨床研究の使命は、どんな治療法が優れているかのを客観的に調べ、病気に苦しむ患者の治療に貢献することだ。

臨床研究を進めるには、ボランティア精神で参加してくれる患者の協力が欠かせない。論文の信頼性や正当性が揺らぐとことになれば、善意で臨床研究に参加してくれた患者や協力した医師への背信行為になる。

さらには、研究論文をもとに治療方針を決めてきた日本中の医師、「効果が期待できる薬です」と説明を受けて納得して使ってきた患者をも裏切ることにもなる。

投げかけられている疑問は二つある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください