2013年06月14日

2012年3月、神社関係者が読む『若木』という雑誌に「鎮守の森・自然エネルギーコミュニティ構想」について書かせていただく機会があった。幸いなことに、このとき全国のいくつかの神社から、この構想に関心があるという連絡をいただいた。

そのひとつは埼玉県越谷市にある久伊豆(ひさいず)神社で、余談ながら「久伊豆」は「クイズ」とも読めるので、中には「クイズの神様」と誤解してクイズ大会などに出場する時にお参りに来る若者などもいるそうだ。

連絡を受けて12年4月に最初の訪問をさせていただいたが、そもそも自然エネルギーに関心をもつようになった理由として、東日本大震災の際に周辺地域一体が停電となったが、神社もまた停電状態となり、避難してきた地域住民の方々に対し十分な支援をおこなえなかったのではないかという思いを挙げられたのが印象的だった。ちなみに久伊豆神社は、境内の空手道場などを活用して子育て支援、教育関連など地域コミュニティに開かれたさまざまな活動もおこなっている。

同神社には亀もたくさん泳いでいるような比較的大きい池があり、また地下からポンプで水を汲み上げることで維持されている御霊水(小さな滝のような場所)もあったりするので、当初は小水力の可能性があるのではないかと考え、6月には前回ご紹介した岐阜の平野さんに埼玉まで来ていただいて検討したが、小水力はやはり難しく、むしろ上記の防災機能のためには太陽光発電が有力ではないかという方向になった。

久伊豆神社(埼玉県越谷市)

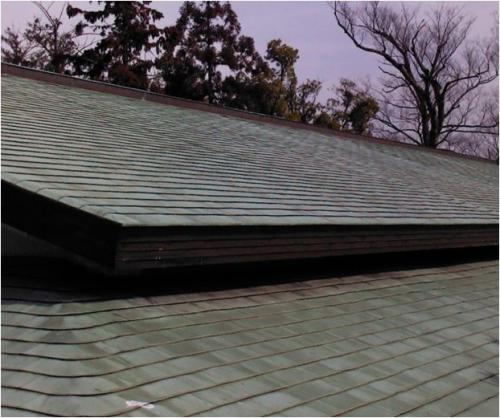

久伊豆神社(埼玉県越谷市) 太陽光パネル設置予定の社務所屋根

太陽光パネル設置予定の社務所屋根その後、関係の事業者の方々なども加わるかたちで検討が進められ、さまざまな模索の結果、太陽光パネルを神社の屋根に設置し、自然災害などで大規模な停電になった際に神社の集会室を避難場所として活用するための非常用の電源として活用するという方針が先日決まった。

さらに先述の御霊水の下に小型水車を入れ、災害時の非常灯の電源にする案も盛り込まれることになり、全体として、太陽光に一部小水力を加えた形で実現する方向となっている(写真上)。

まもなく今年の夏ごろには設置予定であり、私たちはある意味でこれが「鎮守の森・自然エネルギーコミュニティ構想」のモデル第1号と呼べるのではないかと考えている。

さて、以上の久伊豆神社はいわば「都市型」の事例であり、また太陽光発電が中心のケースであるが、一方、農村部あるいは山間部では小水力などのポテンシャルが高くなる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください