2013年07月22日

大野輝之・前東京都環境局長

大野輝之・前東京都環境局長だが、世界に目を向ければ、強大な台風や激しい干ばつなどの異常気象が頻発している。最近も欧州は洪水に、米国は熱波に見舞われた。途上国には深刻な被害をもたらしている。米ハワイ・マウナロア観測所では、二酸化炭素(CO2)の大気中濃度が400ppm(0.04%)を超え、そのテンポは加速している。日本も震災復興を理由に、いつまでも温室効果ガス削減から逃れていることはできない。

現場を預かる地方自治体には、「国が目標を決めてくれないと動けない」というおかみ頼みのところがある一方で、「国にまかせてはいられない」と独自の政策を掲げて動き出す元気なところも増えている。こうした自治体は、原発事故を通じてエネルギーの自立の必要を改めて痛感したようで、表裏の関係にある再生可能エネルギーの導入拡大にも熱心だ。昨年7月に始まった固定価格買い取り制度を利用すれば、地域経済の活性化にも役立つ。

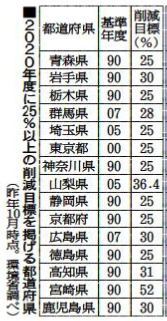

環境省の昨秋の調査では、基準年度にばらつきはあるものの、20年度に25%以上の削減目標を掲げるのは15都府県=表参照。

2020年度に25%以上の削減目標を掲げる都道府県

2020年度に25%以上の削減目標を掲げる都道府県この中で、絶えず国の尻をたたいてきた代表が東京都だ。高度成長期の公害対策や2000年前後のディーゼル車規制と同様、地球温暖化問題でも2010年に国内で初めて温室効果ガス総量削減義務とキャップ・アンド・トレード型排出量取引制度を導入した。「25%削減」についても、「国より先に都が決めた」と言い、国が目標を取り下げた後も変えるつもりはない。

東京都の環境行政を長年にわたって主導し、7月で退任した大野輝之・前東京都環境局長に、総量削減義務が本格的に始まって3年余りの経験を聞いた。

――日本で初めての温室効果ガス総量削減義務とキャップ・アンド・トレード型排出量取引制度が本格的に始まって3年余りがたちました。

大野 震災以降、日本では気候変動についての議論があまり盛んではなくなった。しかし気候変動の危機は、この2年間にも一層明確になりつつあります。議論が少なくなったことは、必ずしも対策の後退を意味しません。3.11以降、エネルギー問題への対応として、かつてないほど省エネ・節電対策が進み、再生可能エネルギーの本格的な普及が始まりました。この二つは、主要な温室効果ガスであるCO2の排出削減にとって最も重要な取り組みです。その意味では、温暖化対策が大きく進んだとも言えます。

――都の総量削減義務は、2011年夏の「電力使用制限令」の際にも役立ったと聞きます。

大野 都の制度は前年に始まりました。その経験から

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください