2013年09月06日

半藤一利他著『零戦と戦艦大和』(文春新書)を知人に勧められて読み、実に実に驚いた。日本の半導体(だけでなく薄型テレビも)は、さまざまな点で、まさに零戦とそっくりだったからだ。

零戦は登場したとき、抜群の格闘戦性能と航続距離を持っており、文字通り“無敵”の戦闘機だった。開戦当初、米国戦闘機の零戦対策は、「零戦を見つけたらひたすら逃げること」だったという。

「零式艦上戦闘機」 ウィキメディア・コモンズから。Paul Richter撮影。

「零式艦上戦闘機」 ウィキメディア・コモンズから。Paul Richter撮影。

ところが、戦争が激化し終盤になると、零戦の無敵性が失われていく。徹底的に研究され、その弱点が露呈したからだ。零戦は高高度性能、高速性能、防弾性能に問題があった。米国の戦闘機グラマンは、この零戦の弱点を突くために、高高度からの一撃離脱戦法で攻撃し、零戦を次々に撃墜していった。

とくに、零戦の防弾性能の貧弱さは、致命的だった。海軍が要求する通りの(当初不可能と思われた)格闘戦性能や航続距離を実現するためには、機体を極限まで軽くする必要があった。そのため、パイロットを守る防弾壁が設置されなかったのである。その結果、何より貴重なベテランパイロットを、日本海軍は次々と失うことになった。

かつて日本の半導体メーカーは、顧客のメインフレームメーカーから、「壊れない半導体メモリDRAMつくれ」と言われ、本当に25年保証の高品質DRAMをコスト度外視でつくってしまった。また、ルネサスも、トヨタから不良ゼロの車載半導体(マイコン)を要求され、検査に次ぐ検査を行って、会社が赤字を垂れ流そうとも、ひたすらトヨタの言う通りに高品質マイコンをつくってきた。

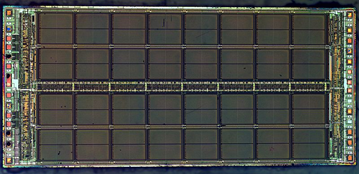

DRAM。ウィキメディア・コモンズから。ZeptoBars。

DRAM。ウィキメディア・コモンズから。ZeptoBars。私はまずここに、日本半導体と零戦の共通性を垣間見る。零戦は海軍の言うとおりの仕様 でつくられ、DRAMやマイコンはメインフレームメーカーやトヨタの言うとおりの品質で(コスト度外視で)つくられたからだ。

また零戦の最大の問題は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください