2014年04月08日

「調査捕鯨には理がある」と日本政府がいくら言っても海外には通じていないことを、国際司法裁判所(ICJ)の「南極海での調査捕鯨中止」判決は教えた。日本政府は「南極海での捕鯨再開」をめざすといっているが、南極海での商業捕鯨が解禁となっても、今さらそれを望む会社はないのではないか。いつ終わるともなく続いてきた捕鯨論争は、「守るべき産業が存在しないエア経済交渉」ともいえる。

反捕鯨団体シーシェパードのボブ・バーカー号と衝突する日本の調査捕鯨船・第3勇新丸。日本の母船から撮影。2010年、南極海で。日本鯨類研究所提供

反捕鯨団体シーシェパードのボブ・バーカー号と衝突する日本の調査捕鯨船・第3勇新丸。日本の母船から撮影。2010年、南極海で。日本鯨類研究所提供世界からみれば、日本は相当に評判のいい国だが、嫌われている面もある。そのかなり上位に「捕鯨」があるだろう。それでも捕鯨(南極海など)に固執する理由は何なのか、そして国益の損得でいえばどうなのか。ICJで完敗した今、少し冷静に考えるべきだ。

国際捕鯨委員会(IWC)は1982年に商業捕鯨の一時禁止を決議したが、日本は「調査捕鯨」というカテゴリーを使って1987年から捕鯨を実施している。最初は南極海だけだったが、その後、北西太平洋にも拡大した。いまは一時禁止の解除や商業捕鯨再開の見込みはなく、日本の調査捕鯨がいつ終わるともなく続く事態になっている。

ICJは南極海調査捕鯨の規模も問題にした。当初「ミンク鯨を約300頭」だったのが、今ではミンク935頭、ナガスクジラ50頭、ザトウクジラ50頭に拡大されている。北西太平洋も含めれば、かなり大規模といえる。

このほか、日本の沿岸ではイルカを含む小型鯨類の捕獲も漁業として行われている。

日本など捕鯨国と多数を占める反捕鯨国の対立は完全に固定化している。第一は「鯨をどうみるか」である。「利用すべき資源」と「保護すべき野生動物」という見方の対立といってもいい。

日本は南極海では主にミンク鯨を捕っている。ミンク鯨に限って言えば、日本の主張は正しくて、少々捕って食べても減るようなことはない。日本は鯨を「利用すべき食糧資源」と考えているので、「それだけ数がいるのだったら、捕って食べてもいいではないか。そのための調査だ」という。

一方、反捕鯨国には「鯨は野生動物として大事にし、殺さないようにしたい」という考えがある。ミンク鯨が多くいても「捕らなくてもいいではないか」となる。この「殺さなくても人間の生活がなりたつ野生動物は、殺さないでおこう」「とりわけ鯨のようなすばらしい生き物はなおさら」という価値観は今や世界に広がっているものだ。一般の日本人でも多い。

第二は、「なぜ日本が遠い南極海で捕鯨をするのか」という批判だ。かつて南極海は各国の船団が入り乱れて鯨を乱獲した場所だ。これによってシロナガスクジラは絶滅寸前になった。そうした時代は終わったが、日本だけが今も捕鯨をしている。反捕鯨国は「日本のような豊かな国が公海である南極海まで行って捕鯨をする必要があるのか」という。

両派の主張は完全にぶつかっているが、ただどちらかが正しいのではなく、「単一の文化観、価値観」で押さえつけることはできないと考えられている。解決したいのならば、捕鯨、反捕鯨両派が歩み寄って妥協する以外にはないということだ。

しかし、何十年も硬直した論争が続くのは、歩み寄りがないからだ。両派とも「妥協するくらいなら解決しなくていい。長引いてもいい」と思っているのである。

まず両派とも、相手が絶対に受け入れることができない主張を続けている。反捕鯨派は、いろんなことを言っているが、結局は「すべての捕鯨をやめろ」と主張する。一方の日本は「南極海での大規模捕鯨の再開をめざす」を主張してきた。

これは、両派とも受け入れることができない主張だ。沿岸捕鯨も含めてすべての捕鯨がだめだ、というのは、あまりに鯨を特別視していて言い過ぎだし、理屈もたちにくい。一方、反捕鯨国は、オーストラリアなど反捕鯨国の庭先・南極海での日本の調査捕鯨は許せない。大規模な商業捕鯨の再開などはとんでもないことだ。

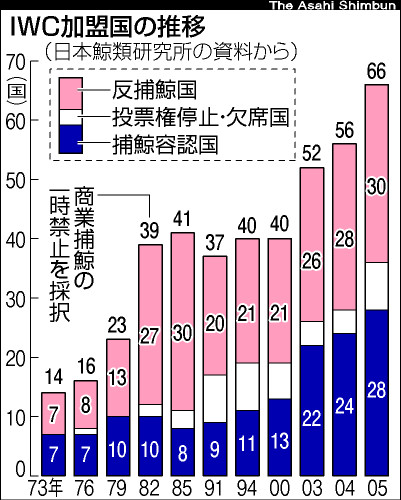

国際捕鯨委員会(IWC)の加盟国の推移と、捕鯨容認国、反捕鯨国の割合。両派による多数派工作によって、商業捕鯨が禁止された82年の後にも加盟国が増える奇妙なことが起きている。一時禁止が決まった82年はとくに反捕鯨国が大きく増えている。2000年以降は捕鯨容認国が盛り返している。

国際捕鯨委員会(IWC)の加盟国の推移と、捕鯨容認国、反捕鯨国の割合。両派による多数派工作によって、商業捕鯨が禁止された82年の後にも加盟国が増える奇妙なことが起きている。一時禁止が決まった82年はとくに反捕鯨国が大きく増えている。2000年以降は捕鯨容認国が盛り返している。また日本国内には「別の無理」もある。日本の場合、南極海での捕鯨が解禁されたとしても、遠洋捕鯨を再開する企業はありそうにない。現在の調査捕鯨は、(財)日本鯨類研究所が調査を行い、実際の捕獲は民間の共同船舶株式会社が行う。水産庁は捕鯨の認可や資金補助を行うという形をとっている。

このうち共同船舶はかつての水産大手3社から捕鯨部門を切り離してつくられた会社だが、その3社は2006年に共同船舶の株を農水省所管の財団法人に移管し、捕鯨から完全撤退した。3社はすでに、商業捕鯨が解禁されても再参入しない方針を明らかにしている。(2008年6月14日、朝日新聞)

今の調査捕鯨は日本政府の補助を受けて国に関係する団体が行っているが、今後、民間企業が南極海の遠洋漁業に再参入することは考えられないのである。

つまり、日本政府は、南極海捕鯨の再開を主張するものの、すでに守るべき遠洋捕鯨産業は消滅しており、今後とも再生しないと考えられる。捕鯨交渉は、捕鯨国にも、もちろん反捕鯨国にも守るべき捕鯨産業がない状況で続いている特異な経済(漁業)交渉といえる。

したがって、両派とも「早く妥結しよう」という動機は働かない。反捕鯨国にとっては、現在の禁止状態が続くことが目的だし、一方、日本も、調査捕鯨である程度の鯨肉が供給されていれば、当面いまのままで問題はない。普通の経済交渉であれば、早くなにがしかの妥結をしなければ産業が痛手を受けるので急ぐ。しかし捕鯨論争には、両派とも守るべき産業も、交渉の締め切りもなく、心おきなくメンツの許す限りの論争ができる。

この状態は、激しく対立しているのだが、奇妙に安定している。IWCは重要事項を決めるのに4分の3の賛成が必要なので、ちょっとやそっとでは新しい決定はできず、何も変わらないまま論争だけが続いてきた。しかし、ICJの判決はこの奇妙な「安定した対立」にくさびを打ち込んだ。日本は調査捕鯨をどうするのか。何らかの判断を迫られる。

私自身も長い間、捕鯨問題を取材してきた。その結果として、二つのことを思っている。一つは、「アイルランド提案の内容で妥協すべきだった」である。もうかなり前だが、1997年、アイルランドは妥協のための提案を行った。

1)各国の沿岸での捕鯨を容認する。

2)200カイリ外での捕鯨は禁止する。

3)調査捕鯨の段階的中止。

これは、提案当時から、「よくできた内容。これでだめなら妥協は無理」といわれた。提案の焦点は「公海」と「沿岸」を分けていることだ。公海での活動には国際社会(多数国、つまり反捕鯨)の意思が反映されるべきだが、沿岸海域は、それぞれの国の主権の範囲内で責任をもってやればいい、という考えだ。

しかし、うまくいかなかった。反捕鯨国としては沿岸捕鯨の容認はがまんできず、日本にとっては「南極海捕鯨の放棄」は受け入れられないということだった。どちらも「あまり関心がない」という態度をとり、実を結ばなかった。

二つ目のことは、私たち日本人も水産庁や捕鯨関係者にまかせずに、捕鯨のことを自分で考えなければならないということである。

私たちは鯨肉をほとんど食べない。日本人平均で年40グラム(卵1個が60グラム前後)だという。そして日ごろは捕鯨問題にも無関心だが、IWC会議や「捕鯨船が妨害された」というニュースを聞くと、とたんにプチ・ナショナリスト的になって「外国にとやかく言われる筋合いはない」と怒る。しかし、この「筋合いはない」論

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください