2014年05月29日

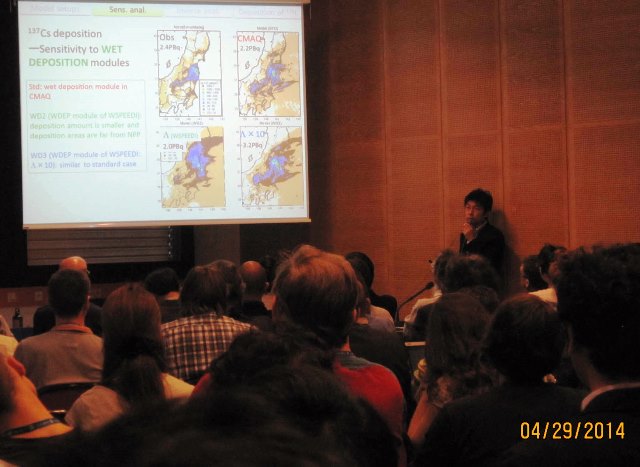

分科会プログラム冒頭で講演する国立環境研究所地域環境研究センターの森野悠主任研究員(本人提供)。スライドには放射性物質の沈着に関して、観測値(左上)と3種のモデル(雨天時にどのように沈着するかの計算方法が異なる)が比較されている。

分科会プログラム冒頭で講演する国立環境研究所地域環境研究センターの森野悠主任研究員(本人提供)。スライドには放射性物質の沈着に関して、観測値(左上)と3種のモデル(雨天時にどのように沈着するかの計算方法が異なる)が比較されている。というのも、新知見が非常に多かったからだ。どのテーマでも、昨年の分科会(WEBRONZA「福島原発放射能汚染の情報発信の場となった欧州地球科学総会」参照)に比べて内容が遥かに具体的となっており、個人的に特に感心した分に限っても、以下のような成果があった。

(1)原発から放出された放射性物質が地表に沈着するまでの様子に関して、数多くの異なるシミュレーション計算(全部で25種類のモデル)が出そろって、それらが系統的に比較される段階となった。

(2)放射性セシウムや放射性ヨードだけでなく、放射性銀など検出の難しい同位体比率の汚染地図が詳しくなり、同位体比の場所による違いを細かく議論出来るようになった。さらに上記シミュレーションとの比較から、爆発的放出の日時だけでなく、放出時の原子炉の状態の推定まで議論できるようになった。

(3)キノコなどの菌類が放射性物質を吸収する条件が色々調べられ、放射性物質が食材などを通じて生活圏に入らないようにする対策がより具体化した。

(4)土地利用の状態によって、その土地から放射能が流出しやすいかどうか、地下深くにもぐりやすいかどうか、日本の風土でのデータがそろい始めた。

(5)森林の種類ごとにセシウムが溜まりやすい場所の異なる様子が次第に解明されて来た。

(6)川に流れ込んだ放射性物質が、ダム等に溜まる際に、流域の土壌の性質によって異なる様子が調べられるようになった。

(7)海洋に放出された放射性物質が3次元的にどのように動いているのか、近海で百キロ以下のスケールで、太平洋の真中でも数百キロのスケールで判明して来た。

(8)太平洋沿岸や近海で沈殿したかもしれない放射性物質の分布が調べられ始めた。

(9)放射能分布のリモートセンシングの方法や、無人サンプリングなど、関連技術が多く開発・改良された。

さて、これらの成果を総観して私が驚いたことがある。それは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください