2014年06月12日

これまで生命と「情報」をめぐる議論を行ったが、ここで当初の話題に立ち返って全体を展望していこう。

本稿の初めにおいて、19世紀に「エネルギー」概念が出てきた時、それは当初「力」の概念とも未分化で、またしばしば「生命力」や「生命エネルギー」といった把握とともに、生命現象を理解する概念としても議論されていたことを確認した。

そうした中で、いわゆる新生気論者として知られるドリーシュは、目的的な性格をもった生命現象を理解するための概念として「エンテレヒー」を唱えつつ、それは「エネルギー」とは明確に異なるものであることを強調し、また「生命エネルギー」といった把握の仕方には強い反対を示したのだった。

そして、その後の20世紀生物学の展開が、むしろ「情報」概念を導入する形で大きく展開していった流れを見たわけだが、以上の流れの全体を大きな視点でとらえ返すと、次のような理解が可能ではないかと思われる。

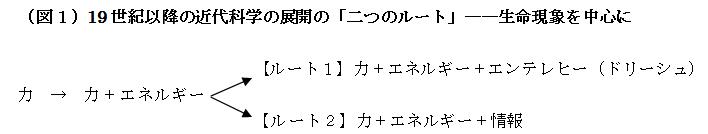

すなわち、(図1)に示すように、19世紀にエネルギー概念が提出され、やがて科学的探求の対象が「生命」現象に向かうという局面において、その方向にはさしあたり二つの道がありえた。

一つは、「力-エネルギー」概念のある意味で延長線上において、しかしそれらとは異なる「生命」固有の概念装置を立て、それを軸に生命現象を把握していくというルートであり、ドリーシュの採ろうとした道はまさにこの方向だったと言える。

もう一つは、「力-エネルギー」概念のような(現象の背後にある)駆動因のようなものは立てず、あるいはそれについては既存の「力-エネルギー」概念に委ねた上で、生命現象のいわば分析的解明に注力するという方向である。これが現実のその後の生命科学のたどった道であり、「情報」概念はその過程でいわば事後的に浮上し要請されたものだったと言えるだろう。

実際にその後の生命科学がとった展開が後者(ルート2)の道であったことは既に見たとおりであり、大きく言えば、20世紀の生命科学は「情報」という概念あるいは「生命=情報」観ともいうべき生命観を採用することで、「生命そのもの」あるいは「そもそも生命とは何か」という(やっかいな)問いを回避ないし“先送り”することができたのである。

私は広い意味でのドリーシュ的な把握、つまり生命現象の根底に何らかの「(内発的な)力」を見出していくような理解は現代において新たな意義をもつようになっていると思っているが――ただしそれは究極的には(ドリーシュとは異なり)「力」や「エネルギー」概念と連続的なものと考えられるべきだろう――、現在の視点から見る限り、その後の生命科学の展開がさしあたり以上の「ルート2」のような方向をたどったのは、ある意味で必然的な側面があったのではないかと考える。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください