2014年07月09日

前稿で、脱法ハーブとは何か、いわゆる麻薬や覚醒剤とどう違うのか(違わないか)を、ある程度理解した。脱法ハーブ(ドラッグ)は危険だ。これを踏まえて、ではなぜ当局の対策はいつも後手に回るのか。有機化学的な視点、あるいは裏ビジネスの視点から見ると、本質的な理由が見えてくる。

後手に回らざるを得ない必然的理由、イタチごっこにならざるを得ない理由が、実はある。そのひとつは有機化学上の理由だ。

すでに指摘されているように、脳に作用する有機化合物(脱法ドラッグ)が仮にひとつあると、それと類似の精神作用を持つ、あるいはより強力な精神作用を持つアナログ(=類似化合物)は、原理的には無数にある。そして専門知識さえあれば、比較的たやすく作れる。

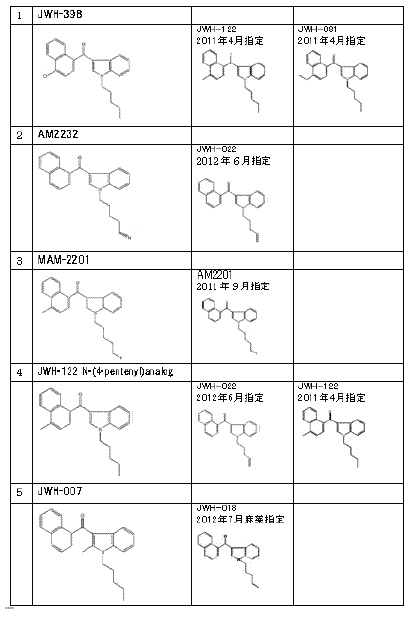

たとえば図は、2012年11月 厚労省が新たに指定薬物として規制対象に追加した合成カンナビノイド10種のうち、一部の化学式を示す(「弁護士小森榮の薬物問題ノート」より)。

「弁護士小森榮の薬物問題ノート」http://33765910.at.webry.info/201209/article_1.htmlより引用。ただし、図中のJWH-39BはJWH-398が正しい。

「弁護士小森榮の薬物問題ノート」http://33765910.at.webry.info/201209/article_1.htmlより引用。ただし、図中のJWH-39BはJWH-398が正しい。図の左列がそれらだが、中、右列はすでに指定されている薬物で似たものを示している。確かに素人目にも、化学式(いわゆる亀の子)の類似性は明らかだ。これは何を意味するか。新規指定によって「脱法」が「違法」となる度に、世界の製造業者によって類似の薬物が作られ、市場に出回る。それを当局が追いかけて規制対象に加える。このイタチごっこが続いていることを意味する。アナログは原理的にいくらでも作れる。そればかりか効力が強大化したものも作れる。当然習慣性や健康被害も倍増する。

実際、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください