2014年08月04日

ウクライナ東部の紛争地域で民間旅客機が撃墜された。第一報を聞いた時、なぜ紛争地域の上空、しかも宇宙航空技術(特にロケット本体と海上発射技術)の先進国であるウクライナ上空を民間機が平気で飛んでいたのか、という疑問が真っ先に頭に浮かんだ。

欧州では2010年のアイスランド火山噴火の際、欧州航空安全局(EASA)の勧告のもと、空の便が1週間以上止まった。当時の注意深さが今回発揮されていれば、誤射の危険のある空域を始めから回避できていたはずだ。一部の報道によると、そのような勧告が出ていたとのことだが、EASAのサイトを見る限り、ロシアによるクリミア併合時にクリミア上空の航行を避ける勧告はあっても、ウクライナ東部上空を避ける勧告は見当たらない。現にマレーシア航空以外の多くの航空会社も紛争地域上空を飛んでいて、たとい何らかの勧告があったにしても4年前の火山噴火の際ほど強い口調でなかったとしか思えない。

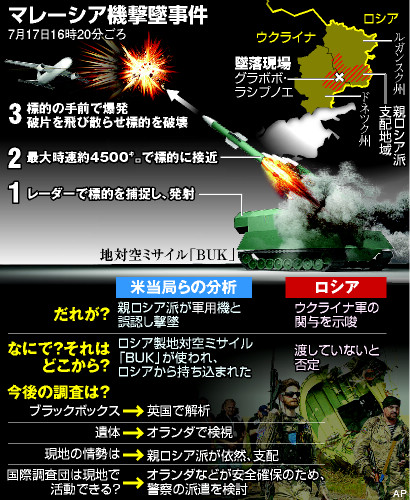

私にはこれが解せないのだ。誰がミサイルを発射したのかとか、これが誤射なのか意図的な撃墜なのかという真相解明よりも、そもそも紛争地域の上空を民間機が飛ぶ事態がどうして続いたのかが問題なのだ。それを解明して予防した方がよほど建設的だろう。欧米の政府の非難の矛先はミサイルを提供したロシアに向かっているが、うがった見方をすれば、正しい勧告でウクライナ東部上空の航行を回避できなかった不手際を隠すために、ことさらロシアを強く非難しているのではないか。

私がこのような感想を抱くのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください