2014年08月27日

「地震・雷・火事・親父」が怖いのは、その死亡率もさることながら、それらが予知不可能だからだ。落雷はその2つ目に位置する天災だ。野球の練習を始めようとした高校生ピッチャーが雷に打たれて亡くなった去る8月6日の事故は、落雷の恐さを改めて知らしめた。

7月26日の火事で燃えた小学校と保育所。焼ける前は右側に倍の大きさがあった。

7月26日の火事で燃えた小学校と保育所。焼ける前は右側に倍の大きさがあった。極めて短い予告でピンポイントに襲うので、大雨や火山などのように身構える余裕が持てない。発生源から20km以内であれば、避雷針に守られていない限りここが安全という場所は存在せず、しかも雷雲が発生し始めて10分以内に雷が起こり、上空に雲がなくても落雷の可能性がある。雷鳴は雑踏のある場所ではせいぜい10km、どんなに静かでもせいぜい20kmしか届かない。だからゴロゴロと鳴り出したら次の瞬間に打たれている可能性があるのだ。特に避雷針などのなかった昔は、今よりも数段怖いものだったに違いない。今でも建物に落雷して火事になるケースがあり、私の住むキルナ市(スウェーデン)でも7月下旬に学校が落雷に伴う火事で焼けた(写真)。

このような昔ながらの被害に加え、近年は電気機器の被害が増えている。というのも、わずかの電力で稼働する半導体は、落雷に伴う間接的な誘導電流でも故障するからだ。だから、雷に対する対策の研究は、電機・電力会社を中心に進んでいる。

しかしながら、雷の基礎研究となると、専門の研究者も予算も非常に少なく、他の分野に比べてゆっくりとしたペースでしか進んでいない。そもそも落雷による犠牲者のまともな統計すら存在しないのだ。

例えば大雨や雷雨の多かった2008年だが、警察庁資料よれば死者1名負傷者12名である。しかし、気象学会機関誌「天気」には、死亡者6名(山で3名、平地で2名、火災で1名)とあり、ネットで検索すればもう1名亡くなられている(山)。同様に、負傷者も確実と思われる分だけで23名おり、警察白書の数字と全然違う。ちなみに2010年以後の落雷事故は警察白書の項目からも消えており、山岳事故の一部に落雷が加えられているのみだ。

電気機器などの損害額も不明だ。一番使えそうな損害保険会社による統計(年間数十億円)は、欧米での統計から推定される金額(年間数千億円)と2桁も違う。雷由来の火事についても、総務省の統計には原因不明(1割強)やその他(3~4割)に含まれて、きちんとした統計は存在しない。

要するに、重大な天災であるにもかかわらず、日本では行政が雷関連の研究ならびに統計を軽視して来たことが伺われる。いかに年間死傷者が10~20人(警察庁資料)で、他の災害より少ないとはいえ、あまりにもお粗末な対応ではないか。このあたり、きちんとした統計を取っている米国海洋気象局とは雲泥の差である。その代わりに民間、特に電力・電機会社の努力が進んでいるのは一種の皮肉かも知れない。

小学校のころ、雷は地面から突起したものに落ちやすいと説明された私は、なぜ雷が近い時に木の近くに近づいてはいけないのか分からなかった。というのも、木が避雷針がわりになってくれる筈だと思ったからだ。それなら平原に突っ立っているより木の近くに立った方がマシではないか?

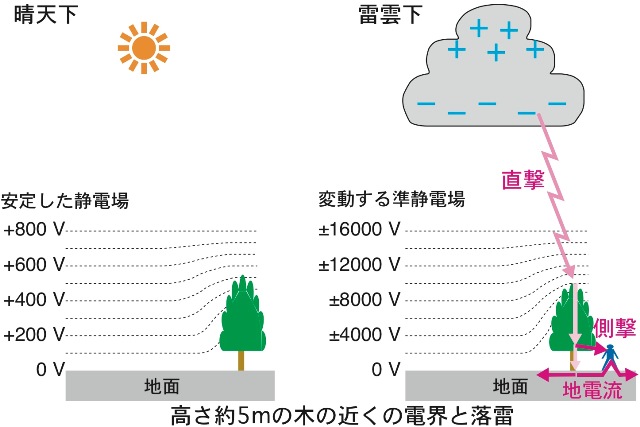

図1:大気中の電位と雷の経路。晴天時(左)は電離層から地面に向けて下向きの静電場がかかっているが、雷雲の下(右)では数~数十倍の電場がかかり、その向き(プラスマイナス)も数十秒~数分で変化する。放電は電場が強い向きに起こりやすいので、木のような出っ張りのすぐ上(電場が強まる)に向かって雷が落ちやすくなる。そこに落ちた雷電流は、木の幹以外にも近隣の電気の通しやすい経路にも流れ得る。一旦地面に落ちた電流すら赤線のように人間に流れることがある。

図1:大気中の電位と雷の経路。晴天時(左)は電離層から地面に向けて下向きの静電場がかかっているが、雷雲の下(右)では数~数十倍の電場がかかり、その向き(プラスマイナス)も数十秒~数分で変化する。放電は電場が強い向きに起こりやすいので、木のような出っ張りのすぐ上(電場が強まる)に向かって雷が落ちやすくなる。そこに落ちた雷電流は、木の幹以外にも近隣の電気の通しやすい経路にも流れ得る。一旦地面に落ちた電流すら赤線のように人間に流れることがある。

空気よりも樹木がはるかに電気を通しやすいから、木のてっぺん近くに落雷しやすい。しかし木は十分な導体でないので、雷に伴う大電流は、木の幹だけでなく、周囲の電気を通しやすいモノに向かって放電しすい。だから、図1に示すように、木よりも電気を通しやすい人間の方に飛んで来る(これを側撃といい、直撃と区別する)。高圧送電線の1m以内に感電の危険があるのも同じ原理だ。

地面に届いた電流も安心できない。地面より人間の方がはるかに電気を通しやすいため、地電流が片足からもう片足へと流れるからだ。従って雷の時は、高い物体から適度の距離で、出来るだけ足を閉じてしゃがみ、けっして四つん這いになってはいけない。この「雷しゃがみ」は、米国の雷の多い地域では子どもたちに必ず教えるそうだ。

これらは「雷は電気抵抗の少ない経路を捜す」という基本的な性質で簡単に説明できる。しかし、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください