2014年09月26日

火星探査機が2つ、火星に到着した。ひとつは米国のMAVEN(メイブン)で、もう1つはインドのMars Orbiter Mission(MOM:別名をMangalyaan=マンガルヤーンという)だ。16年前に日本の宇宙科学研究所が打ち上げた火星探査機「のぞみ」に、スウェーデンの観測機器チームとして参加した私には、どちらもとりわけ親近感のあるミッションで、感慨深い。

インドのMars Orbiter Mission(MOM)の探査機本体(真ん中)と、打ち上げに使ったPSLV・ロケットの最上段ケース(両脇)。MOMのヒンズー語の俗称はMangalyaan(マンガルヤーン)で、火星飛行船を意味する。インド宇宙研究機関(ISRO)のAnil Bhardwaj(アニール・バドワジ)博士提供。

インドのMars Orbiter Mission(MOM)の探査機本体(真ん中)と、打ち上げに使ったPSLV・ロケットの最上段ケース(両脇)。MOMのヒンズー語の俗称はMangalyaan(マンガルヤーン)で、火星飛行船を意味する。インド宇宙研究機関(ISRO)のAnil Bhardwaj(アニール・バドワジ)博士提供。既に多くの方が実感していると思うが、ここ20年ほど宇宙先進国がこぞって火星を目指す「火星ラッシュ」が続いている。米国(ほぼ2年おき)とロシア(1996年と2011年打ち上げ)はもちろんのこと、日本(1998年打ち上げ)、欧州宇宙機関(2003年)、中国(ロシアとの相乗りで2011年)、そして今回のインドだ。失敗したミッションを含めると過去20年で15機と、たった2機の金星に比べると大きな開きがある。

火星が注目される最大の理由は、生命の存在し得る環境らしいからだ。もしかしたら生命の痕跡が見つかるのでは、という期待を確かに火星は抱かせる。それだけではない。近年急速に発展した惑星進化や生命進化の研究によると、過去の火星が今よりも更に生命の繁殖に適した環境だったことを示唆している。単にウェルズのSF「宇宙戦争」の影響ではないのだ。

たとい火星に生命の痕跡は見つからなくとも、生命の繁殖の可能な環境だったならば、それだけで人類にとっては大きな意味をもつ。

よく言われるのは、将来の火星有人ミッションの準備だ。住める環境の有無は、有人火星ミッションのデザインに大きな影響を与える。地球と火星の公転の違いから、もし火星に行ったら1年近くをそこで過ごさないと帰路に就けないからだ。もちろん、その先には、将来人類が植民できるかどうか、という夢が広がる。

さらに、もしも生命の繁殖可能な環境で生命が見つからなかったら、それが「なぜ居ないのか」という新しい疑問を生む。たとえば、なぜ数百光年以内にいるだろうと思われる宇宙人が既に飛来して基地を作っていないのか。人類の遠い夢の一つが、他の太陽系の居住可能な惑星、しかもまだ生命が発生していない惑星に、誰にも迷惑をかけずに住むことだとしたら、その逆だってありうるからだ。

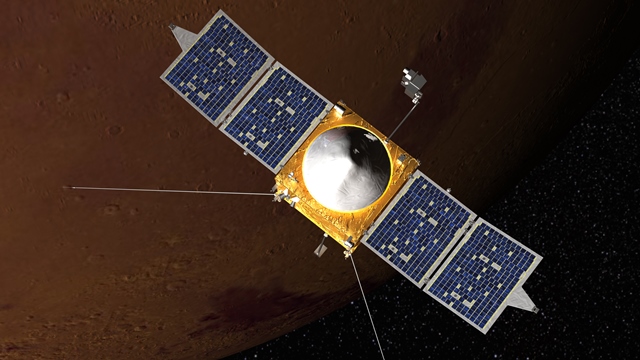

米国の火星探査機MAVEN(メイブン)=NASA提供

米国の火星探査機MAVEN(メイブン)=NASA提供これら多くの想像をかき立たせる火星だからこそ、地道な基礎研究が欠かせない。それが火星ラッシュの最大の理由だ。

この種の基礎研究で

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください