2014年10月27日

ニホンウナギが絶滅危惧種になったというニュースが入ってきたのは今年6月だった。国際自然保護連合(IUCN)が発表する「レッドリスト」の最新版で、そう掲載されたのだ。確かに鰻重の値段は高くなってきたけれど、そこまで危機的とは知らなかった、というのが大方の受け止め方ではなかったか。今年の朝日地球環境フォーラム(10月1,2日)の分科会でこの問題を取り上げた。題して「ウナギはなぜ消えた? 海の幸を子孫に残す法」。ウナギ博士の異名をとる塚本勝巳・日本大学教授、水産学の若手論客である勝川俊雄・三重大准教授、農業経験のある画家でタレントの岸ユキさんとの討論で、目指すべき方向が見えてきた。

塚本さんは、ニホンウナギの産卵場所を執念で突き止めたことで知られる。川や湖で成長するウナギは、やがて海に出て行く。大海原で産卵し、卵は海流に運ばれながら成長、シラスウナギとなってふるさとの河口にたどり着く。これを捕らえて大きく育てるのが養殖業者。川や湖で大きくなったウナギを捕るのが「天然もの」である。

アユやサクラマスなど川と海を回遊する魚を研究していた塚本さんは、やがてウナギ研究の道に入る。大海原のいったいどこでニホンウナギは産卵しているのか。その解明は日本のウナギ研究者の悲願だった。何回もの研究航海の末、マリアナ海溝のそばの海山が産卵場所であることを、卵と親ウナギの採取という直接証拠をもって突き止めた。決定打となる卵の採取は2009年のことだった。

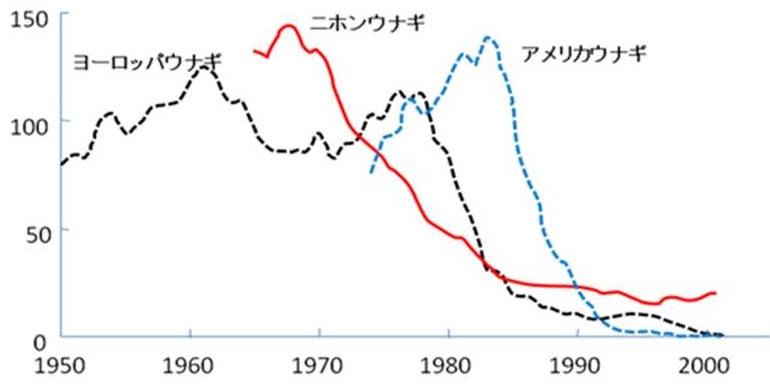

各種ウナギ類稚魚の漁獲量(1960~70年代を100としたときの推移)=Dekker et al., 2003から

各種ウナギ類稚魚の漁獲量(1960~70年代を100としたときの推移)=Dekker et al., 2003から皮肉なことに、研究が佳境を迎えるのとほぼ時期を同じくして世界的にウナギが激減していく。最初に減ったのがニホンウナギで、1970年代からほぼ一直線に減ってきている。次に激減したのがヨーロッパウナギで、こちらはニホンウナギよりさらに急激に減り、2010年に一足早く絶滅危惧種になった。そして80年代後半からはアメリカウナギも減少の一途をたどっている。

激減の理由として乱獲や生息環境の変化などがあげられているが、分科会では塚本さんも勝川さんも「日本人が食べ過ぎた」と断言した。

ヨーロッパウナギは、ニホンウナギが減ってきたために日本の業者が買い付け、「日本人が食べ尽くしてしまった」という。ヨーロッパウナギがなくなってきたら、今度は別の種類を買い付けているらしい。スーパーで売られている比較的安いウナギは、大抵がこうした輸入ものだという。

安くておいしければ誰だって買う。だが、ウナギが絶滅しては元も子もないと誰だって思う。「食べ尽くすつもりなんて、さらさらなかった」というのが日本の消費者の思いだろう。

輸入業者を単に責めることはできない。安くておいしいものを届けるのは消費者にとってもありがたいことなのだから。漁師は魚を捕るのが仕事なのだから、漁師を単に責めることもできない。人を責めても始まらないのが、この問題である。

だが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください