2014年10月23日

今年はヘンなウイルスの当たり年だった。

今年初頭に、シベリアの三万年前の永久凍土の中から、不思議な形をしたウイルスが発見された。ギリシャ時代によく用いられていた貯蔵用の甕(ピトス)に形が似ていたことから「ピトウイルス」と名付けられたそれは、アカントアメーバという原生生物に感染していたもので、長径一・五マイクロメートルと、これまでのウイルスの中で最大の大きさだった。これは、私たちに病気を起こすウイルスとして発見されたわけではなく、環境ウイルスの一つとして見出されたものである。

ほぼ終息したようだが、代々木公園に端を発した「デング熱」が、主に東京近辺を中心として、この夏大きな話題となった。デング熱は「デングウイルス」というウイルスによって引き起こされる感染症だが、それまでは日本よりも南に位置する地域での発生が主だったもので、それが日本の、しかも大量の人口を抱える東京の中心で発生したため、大きな話題となった。幸いなことにこのウイルスは、蚊を通じてしか感染しないため、蚊の季節を過ぎ、ピークは過ぎて、話題となることも少なくなった。

しかし、私たちにとって目新しいこうしたウイルスの中でも、「エボラウイルス」の場合、話は別である。

エボラウイルスの感染によって起こる感染症がエボラ出血熱である。このウイルスは、「フィロウイルス科」と呼ばれる分類に属するウイルスで、「フィロ」の名の由来(線維を意味するfilament)から分かるように、非常に細長い繊維状の形をしているため、それまでのウイルスとはどことなく違う、恐ろしげで不気味なイメージがメディアを通じて広がった。実際、致死率が七五%にも上るというから、その不気味さは真の意味での不気味さでもあった。

ちなみに「エボラ」というのは、一九七六年にアフリカのエボラ川流域で最初に流行が観察されたことから命名されたものである。

このウイルスに感染すると、発熱、頭痛など通常の風邪などと同じ初期症状が現れた後、消化管など体中の組織、器官からの出血が認められ、やがて死に至るという。なんとも恐ろしいウイルスだ。

10月17日現在、WHOの発表では、世界で感染者が9216人、死者が4555人にも上るという。これまでにはない驚異的な流行を呈し始めており、特効薬もなく、有効なワクチンもまだない。しかしその中で、日本の製薬メーカーが作ったある薬が注目を集めていることはすでによく知られている。

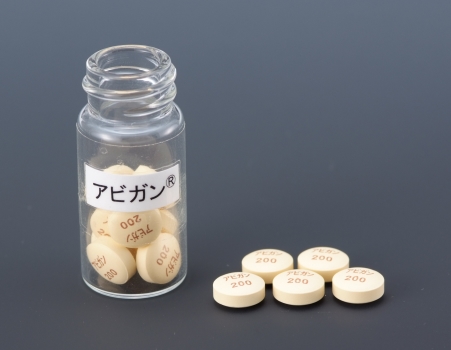

富山化学工業が開発した「アビガン錠」(ファビピラビル)である。

富士フイルムがエボラ出血熱向けに追加生産を決めたインフルエンザ治療薬「アビガン(一般名はファビピラビル)」=富士フイルム提供

富士フイルムがエボラ出血熱向けに追加生産を決めたインフルエンザ治療薬「アビガン(一般名はファビピラビル)」=富士フイルム提供 ファビピラビルは、もともと抗インフルエンザウイルス薬として開発された薬剤であり、今年の3月に、条件付きで厚生労働省により承認されたものである。

条件付きとは、「他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は効果不十分なものに限る。」ということだ。

つまりファビピラビルは、「有効性を示す臨床試験の成績が限られており、かつ、ヒトにおいて催奇形性を有する可能性があることから(以上、厚生労働省の文書より)」、これまでの抗インフルエンザウイルス薬(たとえばタミフルやリレンザなど)では無効で、ファビピラビルがその対策に必要だと国が判断した時はじめて、患者への投与が認められるというものである。

タミフルやリレンザは、インフルエンザウイルスが感染した細胞内で増殖し、その粒子が細胞から飛び出すときに作用して、「飛び出させないようにする」薬剤だ。

細胞から飛び出す時、インフルエンザウイルスは、その粒子表面にある「ノイラミニダーゼ」と呼ばれる酵素を使って細胞との間の接続を切断し、飛び出していく。タミフルやリレンザは、このノイラミニダーゼを阻害するので、ウイルスの飛び出しを防ぎ、結果としてウイルスの増殖を抑えることができるのである。

しかし、ファビピラビルの標的物質はノイラミニダーゼではなく、ウイルス粒子表面にあるタンパク質でもない。「RNA依存RNAポリメラーゼ」と呼ばれる酵素である。

RNA依存RNAポリメラーゼとは何か。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください