病気に直結する数々の新発見たち10位ー6位

2014年12月24日

今年も、生命科学の分野では様々な発見があった。大きな発見もあれば、これから大きく発展するかもしれない芽も出てきた。しかし、残念ながら日本国内の各種メディアでは、「今年も」それらの多くは取り上げられることはなかった。

そこで、筆者の今年最後の論考として、これらを紹介する。以下の基準に基づいて、【生命科学分野の2014年10大発見】を選び、重要性が高いと思われる順に並べた。また、これら以外に筆者が「おもしろい!」と純粋に感じ、一般の読者の方々にも興味を持っていただけると思われる5つの発見を【番外編】として紹介する。時折文中に入る洋数字は、最後の原著論文リストにある番号である。

選定の基準:

* 2014年に国際誌に発表された生命科学分野の論文

* 社会的インパクトの非常に高い発見、あるいは生命科学の常識を破るような発見

* 筆者が隅々まで熟読し、理解し、その価値を判断できうる発見

* 一般の読者にも、その重要性が比較的理解できる発見

10位.ゲノム編集技術の臨床応用の可能性1

ゲノム編集とは、生物のゲノムを自由自在に変化させる技術だ。この技術をヒトに応用すれば、欠陥遺伝子を正常化して病気を治すことが可能になる。

ゲノムを変化させる技術は、数十年以上前からいくつも存在していたが、それらは全て効率が低かった。このバリアを打ち破ったのが、昨年発明されCrispr/Cas9(クリスパー/キャスナイン)と呼ばれる技術だ。

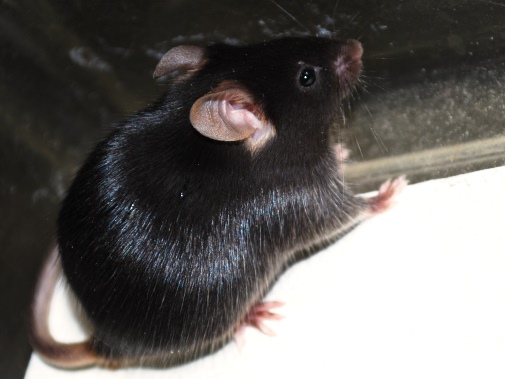

筋ジストロフィーモデルマウスの一つ、mdx52マウス=国立精神・神経医療研究センター神経研究所遺伝子疾患治療研究部提供

筋ジストロフィーモデルマウスの一つ、mdx52マウス=国立精神・神経医療研究センター神経研究所遺伝子疾患治療研究部提供そして、今年ついに、この技術を用いて、ヒト疾患モデルマウスで欠陥遺伝子を生体内で正常に戻すことに成功したという報告がなされた。モデルマウスの病気は、デュシェンヌ型進行性筋ジストロフィー(Duchenne Muscular Dystrophy: DMD)だ。将来的にはほかの遺伝病の治療も可能になるだろう。米国では、Crispr/Cas9の発見者のひとりである、カリフォルニア大学バークレー校のジェニファー・ダウナ教授(Jennifer Doudna)が中心となり、ヒト疾患治療を目指したベンチャー企業(Caribou Biosciencesとその子会社 Intellia Therapeutics)がすでに立ち上がっている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください