分野の垣根が高い米国、超えようとする欧州、公募にならない日本

2015年01月23日

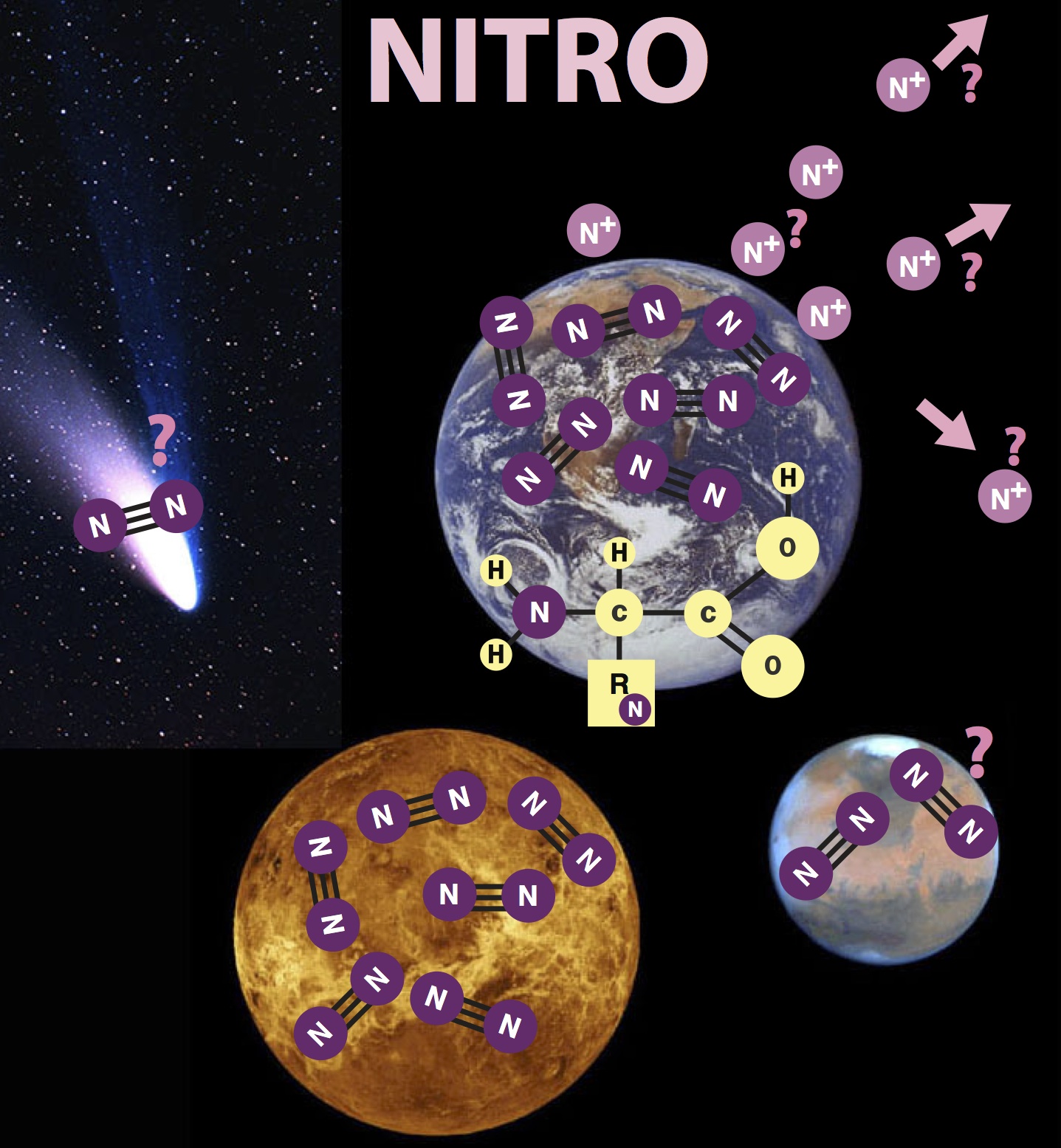

筆者がまとめた提案書の表紙

筆者がまとめた提案書の表紙中型と言っても、観測装置を除くコストが4.5億ユーロ、日本円に直して約600-700億円で、日本の科学ミッションより「大型」である(例えば、はやぶさ2は300億円足らず)。ちなみに大型とされる木星探査は6.5億ユーロだから、これらはむしろ「超大型」と呼ぶべきだろう。

欧州の公募の第一の特徴は天文学・太陽系科学・基礎物理など全ての分野から受け付けるという点だ。だから、40〜50にも及ぶ提案がある。選ばれるのは1つだけで、それもほぼ4年に一度だから、いわば宇宙科学ミッションのオリンピックだ。

選考過程は非常に長い。前回の場合、まず47個の提案から8つに絞り、次に4つに絞り、最後に3つだけを選んで、それから3年を費やして、太陽系外惑星の中心星を調べるミッションを選んだ。最終候補に残るだけでも高く評価されたことになり、将来NASAなど別の宇宙機関で実現する可能性が開ける。要するにオリンピックの銀銅メダルと同じだ。

異なる分野間で競争させるため、他分野を押しのけるような、幅広い支持を得られるようなミッションが選ばれる。このような形の極めて競争的な公募は、研究者の裾野が狭く競争以前に合意が形成される日本や中国にはもちろんのこと、宇宙大国の米国やロシアにもない。例えばNASAは公募の段階で分野別となる。だから提案の際に他の分野を考慮する必要はなく、同業者を説得する書き方(例えば細かな数値目標)で十分だ。

ESAの競争的な公募には功罪両面がある。

まず

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください