立ちふさがる英語の壁と文章発信軽視の伝統

2015年02月04日

学位論文で、他人の文章の丸写し(コピー&ペースト=コピペ)が横行していることが、小保方問題で明らかになった。小保方さんに限らず、他の人の学位論文でも丸写し箇所が多数あることがネットで指摘された。学位論文を書いたことのない身としては「そんなにいい加減なものなのか?」と驚き、あきれたものだった。

ところが、先だって取材で有力大学教授に会ったときのこと。雑談のときにこの問題を持ち出したら「丸写しの部分が入るのは当然なんです」という思いがけない返事が返ってきた。「学位論文の序論では、これまでにその分野でどんな研究がなされたか、のサマリーを書く。そこは過去の論文のコピペになるのが普通です」というのだ。まったく悪びれるところがない。騒ぐ世間の方がおかしい、だが多くの大学教授は矢面に立つのが嫌でダンマリを決め込んでいる、というのがこの教授の見方だった。

「丸写しはダメ」という文章を書く上での一般ルールは、研究論文では適用外なのだろうか? そんなことはあるまい。欧米では盗用や剽窃は厳しく戒められ、学位論文でも厳しいチェックが入る。コピペを検出するソフトウェアがあり、欧米の大学ではそれを当たり前に利用していることも昨年の騒動を機に知られるようになった。日本でも、このところこの手の英文論文チェックソフトを導入する大学が増えている。日本語リポートについては、数年前からコピペ検索システムが広く使われている。

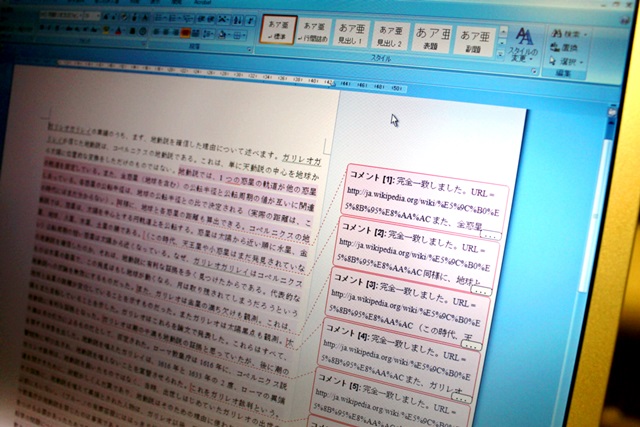

阪南大で開発されたコピペ検索システム。ウェブ上の文章とキーワードの使用頻度が一致すると、リポートの部分が赤く反転する=2010年10月、阿久沢悦子撮影

阪南大で開発されたコピペ検索システム。ウェブ上の文章とキーワードの使用頻度が一致すると、リポートの部分が赤く反転する=2010年10月、阿久沢悦子撮影一方で、学位論文に対して「丸写しの部分があって当然」と考える教授がいる。建前として「コピペはとんでもない」といいながら、本音では「コピペやむなし」と考えている。それが大半の日本の大学教授なのだろうか。いや、「やむなし」というより、過去の研究成果をまとめるときは「引き写す」という一種のルールが存在するようにも伺われる。

なぜそうなってしまうのか。思い当たることが二つある。一つは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください