明らかになった群馬大病院の機能不全

2015年03月10日

記者会見で頭を下げる群馬大病院の野島美久院長(奥から2人目)ら=3月3日、前橋市、井上怜撮影

記者会見で頭を下げる群馬大病院の野島美久院長(奥から2人目)ら=3月3日、前橋市、井上怜撮影 群馬大学医学部付属病院で腹腔(ふくくう)鏡を使った肝臓の手術を受けた患者8人が相次いで死亡した問題で、同病院は3月3日、記者会見を開いて事故調査報告書を公表した。

患者8人全員の診療で「過失があった」とする内容だ。

肝がんなどの患者8人は2010年12月から14年6月に腹腔鏡を使った肝臓切除手術を受けたが手術後100日以内に死亡した。いずれも第二外科の40代の男性医師が主治医として手術を担当した。

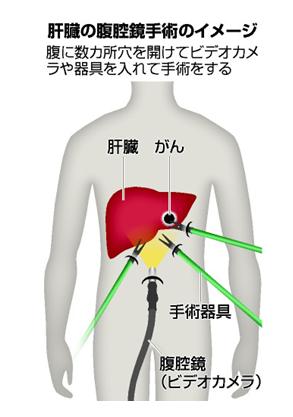

腹腔鏡下の手術は、お腹に数個の穴を開けて内視鏡や専用の手術器具を入れ、モニター画面を見ながら患部を切ったり縫ったりする。

従来のお腹を切り開く開腹手術に比べて、お腹の傷が小さくてすみ、入院期間も短くてすむのが特色だ。

一方で、従来の手術とは体の内部の見え方や器具の操作方法が異なる。本来ならば医師は十分な訓練をして、指導医師のもとで経験を積んでから腹腔鏡下手術に臨むものだ。

まず、医師の医療行為としての問題点は、

・患者に手術内容を十分に説明した上で同意を得るインフォームドコンセントが不十分だった。

・手術前の検査が不十分で、肝臓を大きく切りすぎて患者の生命を危険にさらした。

・腹腔鏡下手術をするための訓練が十分でない。

・手術中の処置や術後管理にも問題があった。

・カルテの記載が少ないため、方針決定の過程がわかりにくい。

第二外科の問題は、

・カンファレンス(症例検討会)などによる手術の振り返りが十分でなく,死亡例など手術の問題に対する診療科としての対応が不十分だった。

・難度が高く、公的医療保険適用外の手術だったが、病院内の臨床試験審査委員会への申請をせずに行っていた。

病院全体としては、

・手術後の死亡という問題事例を早く把握することができず、患者の医療安全を守るシステムが機能していなかった。

・倫理審査の徹底,適正な保険請求,医療事故の届け出等に不備があった。

また、同病院は記者会見で、この医師が「胆管細胞がん」と診断し、10年9月に開腹手術を受けた患者が3日後に死亡した例について、がんではなかった事実も公表した。

死亡から約10日後、病理部からの病理診断報告によって、医師はがんという診断が間違っていたことに気づいたが、遺族の求めで書いた診断書に「胆管細胞がん」と事実に反する記載をしていた。同病院はこの医師による開腹の肝臓切除手術でも10例の死亡例があるとして、調査を始めている。

このように、群馬大病院では患者軽視の医療がまかり通ってきたことになる。

事故調査報告を受けて、私は腹腔鏡下手術に詳しい何人かの医師に意見を聞いたが、「今でもこんないい加減なことをやっているのか」「青戸病院事件の教訓から学んでいない」という驚きの声だった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください