「ベストミックス論」から「ベースロード論」への問題点

2015年04月14日

これからの日本のエネルギーをどう賄うのか? いま政府で議論されている「エネルギーミックス論」の前提として、熱利用を含むエネルギーの供給と利用の全体を検討し、供給安定性、環境性、経済性の総合的視点から、3つのリスク(気候変動、原子力、供給安定性)を低減させることが必要だと述べた。その際には、原子力の評価は避けてとおることはできないと強調した(webronza 2015年2月14日付)。

その後、経済産業省の総合資源エネルギー調査会の長期エネルギー需給見通し小委員会(3月30日)や自民党の「原子力政策・需給問題等調査会」(4月2日)に出された提言で、これまでの「ベストミックス論」にかわって、「ベースロード論」が焦点となってきた。

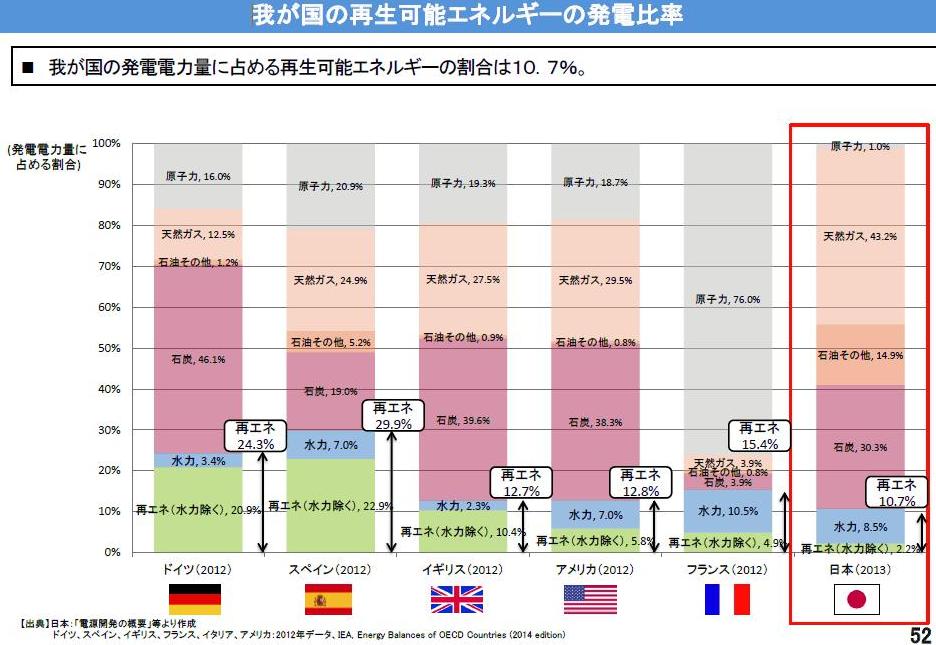

各国の発電比率。日本(2013)は福島事故で原発が止まり、原発は1・0%、再生可能エネルギー(水力除く)は2・2%。 そのほかの国の原発と再生エネの割合はドイツ16%と20・9%、スペイン20・9%と22・9%、英国19・3%と10・4%、米国18・7%と5・8%、フランス76%と4・9%。いずれも2012年。経産省資料。

各国の発電比率。日本(2013)は福島事故で原発が止まり、原発は1・0%、再生可能エネルギー(水力除く)は2・2%。 そのほかの国の原発と再生エネの割合はドイツ16%と20・9%、スペイン20・9%と22・9%、英国19・3%と10・4%、米国18・7%と5・8%、フランス76%と4・9%。いずれも2012年。経産省資料。これはもともと、昨年4月に出された政府の「エネルギー基本計画」における「ベースロード論」を復活させたものであり、今回は2030年ベース電源6割という枠をはめて、その中で原子力について最低でも2割を確保するという狙いである。原子力2割の場合には、原発の40年という使用期限を延長するか、リプレースを前提することになる。

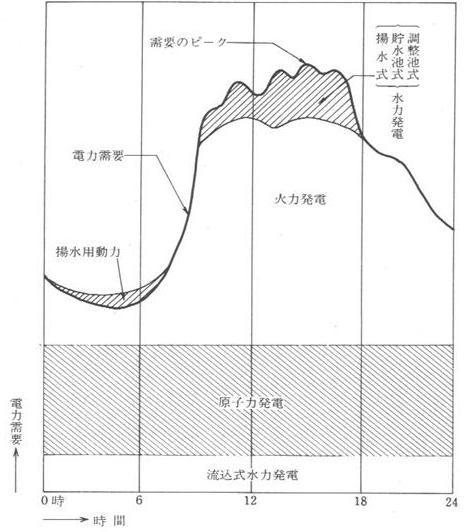

東京電力の夏季電力需要の概念図

東京電力の夏季電力需要の概念図さきのエネルギー基本計画では、この「ベースロード電源」について、「発電(運転)コストが低廉で、安定的に発電することができ、昼夜を問わず継続的に稼働できる電源」として、地熱・水力・原子力・石炭を位置づけ、「ミドル電源」として、LNG,LPガスが位置づけられている。

しかし、このうち地熱発電は日本ではわずかであり、原子力も「低廉で安定的」ではないことが明らかになった福島事故以降は、LNGが42.5%(2012年)を占め、事実上の「ベースロード電源」になっている。

長期エネルギー需給見通し小委員会へ提出された資料「各電源の特性と電源構成を考える上での視点」(3月30日)によれば、「主要各国において、日本で定義している原子力・水力・石炭火力の電源構成比率は、概ね6-9割程度であり、日本も震災前は同水準であったが、震災後は大幅に低下しており、国際的にも見ても低い水準になっている。」(7頁)としている。

しかし、ベースロード6割は、国際的な標準ではなく、欧米では1990年代の8割以上が次第に低下して、現在6割程度になり、IEAの予測では、今後、5割、4割へと低下していく見通しである(自然エネルギー財団「日本のエネルギー転換戦略の提案」2015年2月、19頁)。このために、自民党の「原子力政策・需給問題等調査会」の最終提言(4月6日)では、「欧米の多くの国で漸減傾向にあるが、現状6割以上となっている比率について国際的に遜色のない水準を確保する」と修正されたという。

ベースロード論の決定的な問題点は、再生可能エネルギーについては、「不安定電源」として、エネルギー基本計画よりも位置づけが低くなることである。

エネルギー基本計画では、まがりなりにも「再生可能エネルギーの導入加速」(施策③)が「原子力政策の再構築」(施策④)の前におかれていたのである。したがってベースロード論は、石炭と原子力を基本にすえ、再生可能エネルギーの位置を低めるという役割を果たしている。しかし、例えば、ドイツでは、昨年2014年には全電源のなかで、再生可能エネルギーが第1位26%になり、ドイツのみならず、デンマーク、スペインなどでは、再生可能エネルギーが「ベースロード電源」となっている事実を直視すべきである。

日本においても、環境省、三菱総研の試算によれば、再生可能エネルギーの1次エネルギー供給に対する比率は、2030年には14-21%(電力比で24-35%)、2050年には30-61%と推計されている(「平成26年度2050年再生可能エネルギー等分散型エネルギー普及可能性検証検討委託業務」)。また、国立環境研究所の増井利彦室長らは、2030年の国内の温室効果ガス排出量は、原発再稼働を見込まなくても、再生可能エネルギーや省エネ対策の積極導入によって05年比で30%削減できるとする試算を、8日、発表している。30年時点で原発が一基も動いていなくても、総発電量に占める再生エネの割合を約4割に増やし、全住宅の36%を断熱化させるなどの「高位」の対策を取れば、05年比で30%減(1990年比24%減)が可能という

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください