日本創成会議が提言 「医療・介護に余力」は41地域

2015年06月10日

東京圏に住む高齢者の地方移住など提言内容を説明する増田寛也氏=6月4日、東京・大手町

東京圏に住む高齢者の地方移住など提言内容を説明する増田寛也氏=6月4日、東京・大手町有識者らでつくる民間研究機関「日本創成会議」(座長・増田寛也元総務相)は6月4日、2025年までの10年間で東京・埼玉・千葉・神奈川1都3県(東京圏)の介護需要が45%増え、施設と人材の不足が深刻になるとの推計を発表した。

その危機を回避するための対策のひとつとして高齢者の地方移住などを提言した。

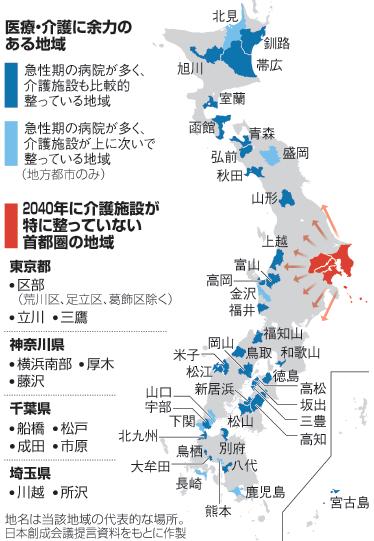

移住の具体的な候補地として医療・介護に余力のある26道府県の全国41地域を挙げた。函館(北海道)、室蘭(同)、高知(高知県)、別府(大分県)、大牟田(福岡県)などだ。

このような東京圏の医療・介護の供給不足で危機に陥るという研究者の指摘はこれまでもあったが、解決策として「地方移住」を全面的に打ち出したのが特色だ。

さっそく反響が広がっている。

神奈川県の黒岩祐治知事は「縁もゆかりもない地方に介護、医療が充実しているから行くというシナリオはピンと来ない」と、違和感を表明した。

「医療・介護に余力がある」とされた41地域からも、「元気なうちに移住して活躍してもらえば人手不足の解消にもつながる」という賛成意見がある一方で、「高齢者に偏った移住が本当に地方創生につながるのか」と疑問視する向きもある。

増田氏は5月下旬に安倍晋三首相に面会して概要を説明したという。菅義偉官房長官は6月4日の記者会見で、地方移住について、「地域の消費需要の喚起や雇用の維持にもつながる。地方創生の効果が大きい」と述べている。

今回の創成会議の提言は、少子化と人口減少が止まらず、存続が危ぶまれる全国896の市区町村を「消滅可能性都市」と指摘した昨年の提言に続くものだ。

厚生労働省は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるように、地域で連携を取って在宅医療や介護サービスなどを活用する「地域包括ケアシステム」の構築を目指している。創成会議の提言はこの地域包括ケアが進む方向とは逆行しているように見える。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください