「成功」「失敗」のレッテルが貼れない着陸機の数奇な運命

2015年08月14日

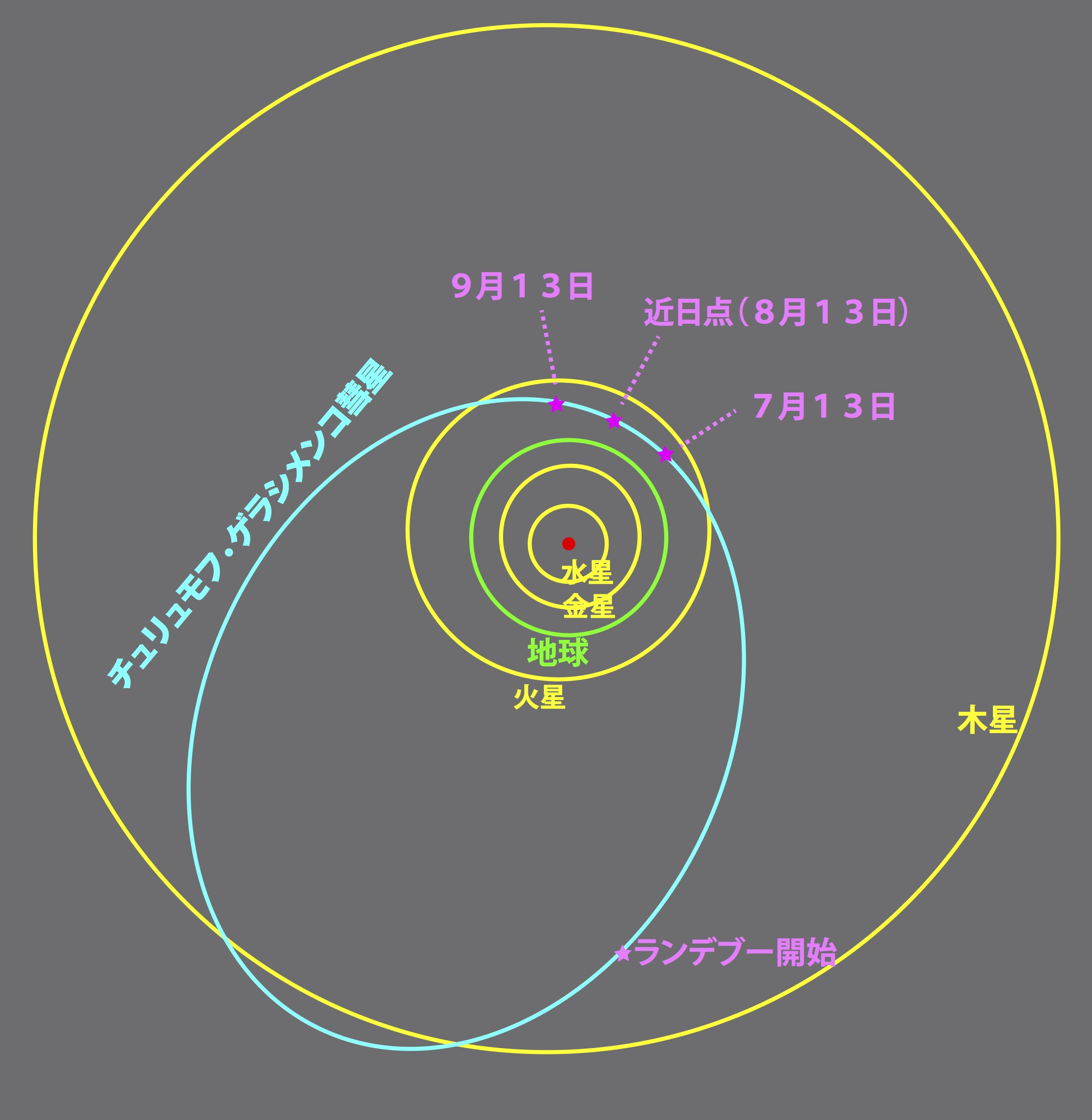

欧州宇宙機関(ESA)提供の原図を元に筆者が作製

欧州宇宙機関(ESA)提供の原図を元に筆者が作製近日点といっても1.24AU(1AUは太陽と地球の距離で火星の位置が約1.5AU)と地球より太陽から遠いが、それでも地球でいえば冬至時の沖縄の真昼、或いは8月の東京の午後3時の直射日光並みに太陽光が強くなる。これは、わずか8時間で最大1mmの厚さの氷を気化(昇華)させるエネルギーに相当する。

これはすさまじい量であり、気化と言う生易しい言葉よりも噴出という言い方の方がふさわしく、半年前に彗星からの距離わずか10kmの位置から観測を続けて来たロゼッタ探査機本体が、ガスの影響で故障するのを恐れて250kmの位置に退避しているほどである。

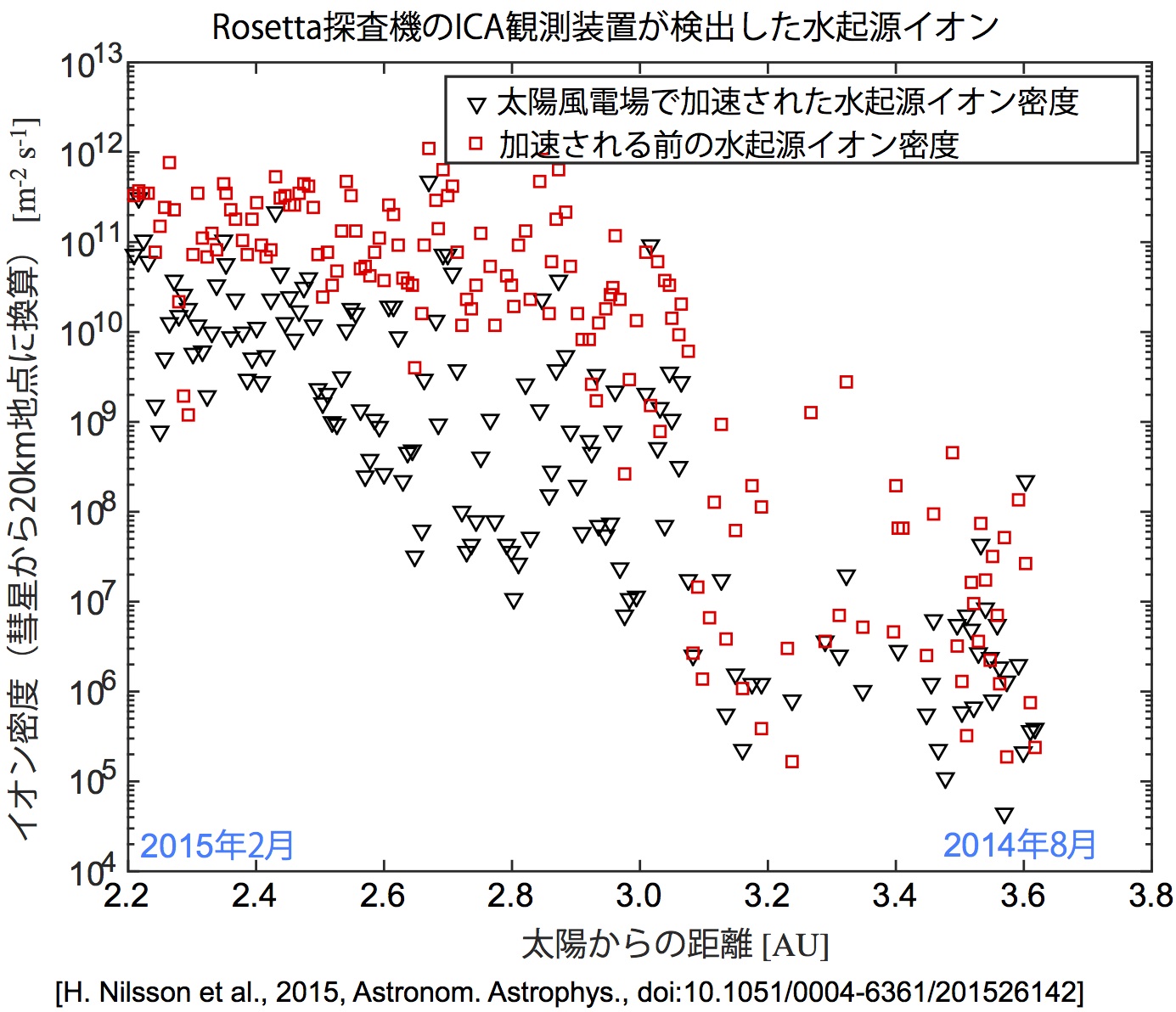

イオン分析器IMAで検出した水起源のイオン。時間と共に(太陽に近づくとともに)、検出総量が増えるだけでなく、検出する向きが広がっているのが分かる=ハンス・ニールソン博士提供

イオン分析器IMAで検出した水起源のイオン。時間と共に(太陽に近づくとともに)、検出総量が増えるだけでなく、検出する向きが広がっているのが分かる=ハンス・ニールソン博士提供その結果、今から数ヶ月前には、噴出したガスが彗星大気(コマ)を形成している。もっとも、大気といっても、地上の真空実験室で達成困難なほどに薄いが、それでも地球同様に「電離圏」「磁気圏」が出来てしまうほどなのである。長径が10kmにも満たない小さな星だからと言って馬鹿には出来ないのである。

当然ながら、彗星が太陽に近づくにつれ、そして離れていくにつれ、噴出ガスの量(図)も噴出場所も変化する(写真)。それらを分析し、更にガス化した後の複雑な動きを調べるのは、ロゼッタ探査機の重要な目的のひとつだ。彗星からの噴出ガスは水以外にもアンモニアや二酸化炭素など色々あり、これらもまた分析対象だ。

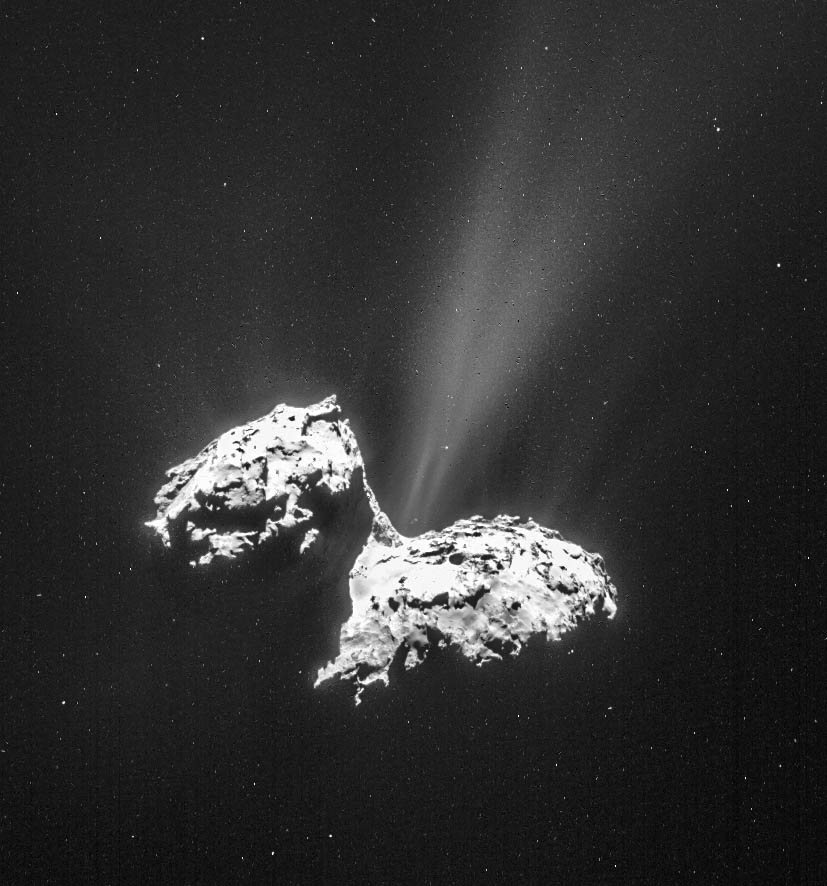

ナビゲーション用カメラで捉えたチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星からのガス噴出。今年の2月6日、124kmの距離から撮影=欧州宇宙機関提供

ナビゲーション用カメラで捉えたチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星からのガス噴出。今年の2月6日、124kmの距離から撮影=欧州宇宙機関提供 ナビゲーション用カメラで捉えたチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星からのガス噴出。6月5日、208kmの距離から撮影=欧州宇宙機関提供

ナビゲーション用カメラで捉えたチュリュモフ・ゲラシメンコ彗星からのガス噴出。6月5日、208kmの距離から撮影=欧州宇宙機関提供さて、ロゼッタと言えば、昨秋にも書いたように、着陸機『フィラ』による初着陸も目玉だ。しかし、その割に、アポロの月着陸やバイキングの火星着陸に比べて、ほとんど報道がない。

それは着陸が手放しの成功といえない結果に終わったからだ。軟着陸に必要な機器の不具合で、一回目のタッチダウンでは表面から跳ね返り、その後、彗星表面への衝突やタッチダウンを繰り返したあと、最終的に2時間後に当初の予定と異なる窪地に降り立った。正常な姿勢で降り立ったものの、この窪地には、十分な陽光が当たらず、着陸2日後にバッテリーを使い切って通信が途絶えた。

なんとも締まりのない『軟』着陸だが、それでも決して「失敗」と言えない。その理由は2つある。

第1に、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください